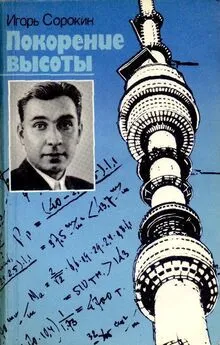

Игорь Сорокин - Покорение высоты

- Название:Покорение высоты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Сорокин - Покорение высоты краткое содержание

Покорение высоты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Никитину выпала завидная роль сконструировать и произвести расчет первой осуществленной взаимосвязанной системы небоскреба «фундамент — каркас МГУ». Но право выполнить это задание он постепенно завоевывал в процессе работы.

Отдел фундаментов строительства МГУ. Н Никитин, М. Заполь, Л. Шерман. 1947 г.

Вначале был фундамент. Здание МГУ хорошо вписывалось в пейзаж Ленинских гор, но возводить здесь первый высотный дом было не просто рискованно, а даже опасно. Строители издавна боялись реактивных ползучих грунтов, а строить нужно было именно на таких грунтах. Досконально изучив особенности этих почв, Никитин сумел проникнуть в природу их коварства и взялся обуздать их. По мысли конструктора, удержать здание на ненадежных грунтах мог лишь жесткий, нерасчлененный бетонный пласт мощной толщины, но и он не гарантировал здание от «скольжения» и распирания фундамента изнутри недр.

Решение пришло легко и неожиданно, отодвинуло муки поиска, которым, казалось, не будет конца. Фундамент будет нерасчлененным, но не бетонный пласт и не сопряженные блоки сплотят его и помогут нейтрализовать реактивность почв, а сплоченные между собой бетонные короба, поставленные пустотами на попа. Смиряя ненадежную природу грунтов, эти короба позволят грунтам произвольно заполнять пустоты. Более того, они же предотвратят «скольжение». После предметной разработки своей идеи коробчатого фундамента Никитин увидел возможность сплотить его с помощью электросварки… По сей день здание МГУ протяженностью более 200 метров остается единственным, в фундаменте которого нет температурных швов. Главной работающей особенностью этого фундамента стала его способность выравнивать осадку мощного сооружения, нейтрализовать реактивность грунтов.

Потом пошли расчеты и чертежи. Более 20 тысяч листов рабочих чертежей выполнил Никитин со своими сотрудниками. Эти чертежи были итогом творческой работы мысли, в них представлялся конечный ее результат. В письме к матери от 30 мая 1949 года Николай Васильевич писал: «…сейчас проект фундамента заканчивается. Строители очень довольны моей работой. Получил премию 1500 рублей. Нашему отделу вручают Красное знамя и 3900 рублей, из которых мне — 550 и Кате — 200. Катенька хворает уже дней 10, сидит дома: какое-то расстройство нервной системы».

Никитин был душой и организатором этой сложнейшей многоплановой конструкции. И ее мозгом.

Когда ему пришла счастливая идея поставить университет на жесткий коробчатый фундамент, возникла та неразрешимая, проклятая задача, которую до него еще никому не удавалось решить кардинально. Дело в том, что жесткий фундамент исключал жесткий каркас здания. Не фундамент, так здание надо было разрезать температурными швами, и вот почему. Основание здания, заглубленное в землю, сохраняет относительно постоянную температуру. Это значит, что колебания температуры происходят в фундаменте так медленно, что его тело увеличивается и сжимается без ущерба самому себе. Иное дело каркас: резкие перепады температур способны разорвать самые жесткие узлы крепления. Об этом прекрасно знают строители и поэтому «разрезают» здания. Но температурные швы снижают прочность постройки, лишают ее долговечности и удобства в эксплуатации. Швы удорожают и стоимость здания. Больше всего страдают от деформации нижние пояса высотных зданий, так как именно на них приходится тяжелый весовой пресс всей громады небоскреба.

И тут Никитин находит удивительный по смелости способ перенести давление с нижних этажей на верхние, ровно распределив его по всему каркасу МГУ. Для этой цели он предложил установить колонны большой свободной высоты, а промежуточные перекрытия нижнего яруса подвесить к этим колоннам так, чтобы подвесные перекрытия не мешали колоннам свободно деформироваться.

От дерзости такого решения видавшие виды архитекторы и проектировщики только разводили руками. Но едва проходило изумление, у специалистов возникал вопрос: «А выдержат ли колонны?» Тогда Никитин развертывал другие чертежи, и снова наступала затяжная пауза.

Отказавшись от привычной конфигурации колонн, Николай Васильевич разработал новый тип колонн крестового сечения. При этом крест колонн поворачивался на 45 градусов к главным осям здания. В итоге каждый луч креста принимал на себя максимальную нагрузку перекрытий сооружения, давая замечательную возможность «получить простые и удобные в монтаже жесткие узлы каркаса», — так было написано в акте экспертизы на это изобретение Никитина. Благодаря такому конструктивному решению «диафрагмы жесткости в здании МГУ оказались в центральной зоне сооружения, а уже оттуда распределялись по всему каркасу».

Соединение наземной части МГУ с жестким фундаментом, укрепленное колоннами нового типа, дало жизнь единственному в своей неповторимости ансамблю, способность парить в воздухе, подниматься в облака.

МГУ на Ленинских горах

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — самое протяженное по длине здание в мире, которое не разрезано температурными швами. Тепловые колебания гасятся внутри самой конструктивной системы.

Когда строительство МГУ шло уже полным ходом, Никитина вызвал академик Лев Владимирович Руднев, главный архитектор университетского комплекса, который сменил на этом месте академика Б. М. Иофана. Они и прежде встречались на совещаниях и советах, но с глазу на глаз им еще беседовать не приходилось. Николаю Васильевичу было известно пристрастие академика Руднева к ампирным формам, и он предполагал, что разговор будет нелицеприятным, потому что конструктивная схема, заложенная Никитиным в проект, требовала некоторой упрощенности стилистических форм. Руднев встретил его действительно со строгим, озабоченным лицом, велел сесть, а сам вышел из-за огромного своего стола и заходил скорым шагом вдоль стены, увешанной яркими акварелями, которыми академик увлекался на досуге.

— Мне странно, Никитин, что вы, архитектор, ни в грош не ставите наше искусство. Не спорьте, пожалуйста, не спорьте! Я хочу понять, что вы за человек. Ваше, так сказать, кредо. И еще: как вам удается в одном лице примирить творчески одаренную личность и послушного до педантизма технического исполнителя?

— Ну, на этот вопрос я, пожалуй, смогу ответить. Когда-то в молодости я осмелился внести несколько поправок в архитектурный проект, и из этого не вышло ничего хорошего… Лично для меня. Хотя объект построился вполне приемлемый.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Сорокин - Козак. Черкес из Готии [СИ,с издат.обложкой]](/books/1101254/igor-sorokin-kozak-cherkes-iz-gotii-si-s-izdat-o.webp)