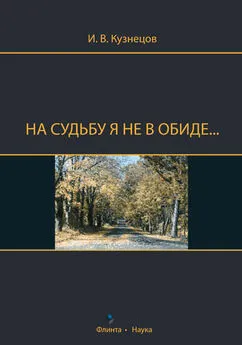

Иван Кузнецов - На судьбу я не в обиде...

- Название:На судьбу я не в обиде...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Флинта»

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9765-0875-0, 978-5-02-037206-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Кузнецов - На судьбу я не в обиде... краткое содержание

Для широкого круга читателей.

На судьбу я не в обиде... - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На роль исполнителя этого замысла они избрали родного брата Григория – Андрея Малиновского, которому стали наговаривать, что Григорий по своему недомыслию совершает враждебные честным людям действия и погубит не только их, но и его самого. Наговоры возымели действие, и 28 марта в переулке поселка Дымовского глухой ночью прозвучал выстрел, в упор сразивший селькора.

В газете «Красный Николаев» до июля не знали о гибели сельского корреспондента. Никто вообще не знал, от чьей руки пал селькор, до тех пор, пока Андрей Малиновский не явился с повинной и во всем не признался. Расправа с селькором всколыхнула всю страну. Судебный процесс продолжался с 7 по 23 октября 1924 г. Приговор суда по делу Григория Малиновского был приговором всем «рыцарям обреза», писал в своей брошюре Л.С. Сосновский, всех дымовок, рассеянных по СССР. Главные подстрекатели убийства Григория Малиновского Михаил Тулюпа и Константин Попандопуло были приговорены к расстрелу. Андрею Малиновскому, явившемуся с повинной и искренне раскаявшемуся в содеянном, расстрел заменили семилетним сроком тюремного заключения. Но главным приговором над всеми, поднимавшими руку на селькоров, явилась брошюра Л.С. Сосновского – пламенное слово в защиту рабочих и сельских корреспондентов.

С гордостью за таких, как Малиновский, он писал: «Селькора никто не назначает и никто не выбирает. Звание селькора не сулит никаких привилегий, а, как раз наоборот, навлекает на него гонения, притеснения, расправы – вплоть до убийства. При таком естественном отборе в селькоры тянутся только те, у которых сознание не мирится с неправдой, беззаконием, произволом. Тянутся люди, чуткие и отзывчивые к общему делу трудящихся» [132]. На защиту селькоров и рабкоров встали миллионы советских людей. Президиум ЦИК СССР поставил на обсуждение вопрос о государственном обеспечении семей селькоров, погибших за честное выполнение революционного долга.

О том, какое воздействие оказывала на читателей оперативно изданная брошюра Л.С. Сосновского, свидетельствуют письма в его адрес, в одном из которых сообщалось: «Будучи дома в селе, я захватил с собой вашу книжку "Дымовка". Читал я ее не только в частных небольших группах крестьян (не обходил и одиночек), но однажды почти всю брошюру прочитал на сельском сходе. Хоть после этого председатель Совета и немного косо посматривал на меня, но зато крестьяне просили меня передать автору брошюры признательность… Надо принять серьезные меры к продвижению подобных книжек в деревню. Они делают большое дело» [133].

В одном из лучших своих очерков «Комиссар Дмитрий Фурманов» Л.С. Сосновский писал: «Фурманову было что рассказать о революции. И он, бесспорно, рассказал бы о ней еще много достойного. Но он погиб от злосчастной болезни. Оборвалась жизнь такая яркая и содержательная. Только что начинавший свою литературную работу по-настоящему, он должен был дать стране очень многое» [134].

Многое дал и еще многое мог дать стране и Л.С. Сосновский, но и он слишком рано ушел из жизни. И не «злосчастная болезнь» оборвала его талантливую публицистическую деятельность, а причиной тому – судьба безвинных жертв сталинских репрессий. 1937 год оказался роковым и для Л.С. Сосновского, которому в то время едва исполнилось пятьдесят, и впереди еще могло быть немало интенсивной творческой деятельности.

Неизвестные страницы отечественной журналистики (М.: ИКАР, 2006. С. 29–51)

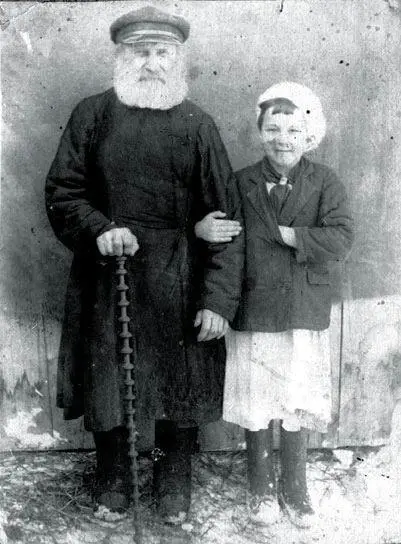

Через год – в школу. С отцом Василием Филипповичем,

младшей сестрой Валей, мамой Анной Георгиевной

и бабушкой Фетисьей Федоровной. 1931 г.

Один из моих довоенных снимков:

дед Кузнецов Филипп Никифорович с сестрой Валентиной.

1939 г.

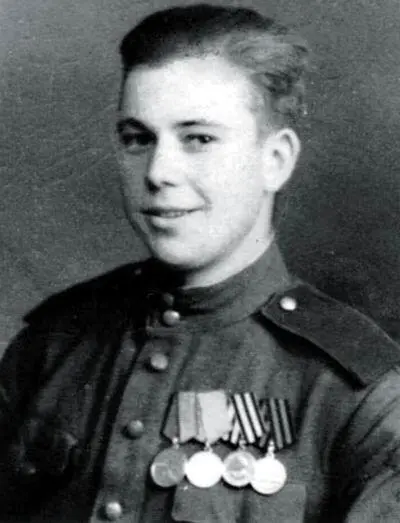

В период боев за Смоленск

1943 г.

Витебск освобожден.

Впереди Кенигсберг. 1945 г.

Взят не только город-крепость Кенигсберг,

но и преодолен Большой Хинган! Мы в Порт-Артуре!

Пришлось заняться приведением в порядок сохранившегося

с 1905 года фонда книг 71-го Сибирского стрелкового полка

и поработать заведующим библиотекой 39-й армии.

Еще в военной форме,

но уже студент отделения журналистики

филологического факультета МГУ.

Сентябрь 1947 г.

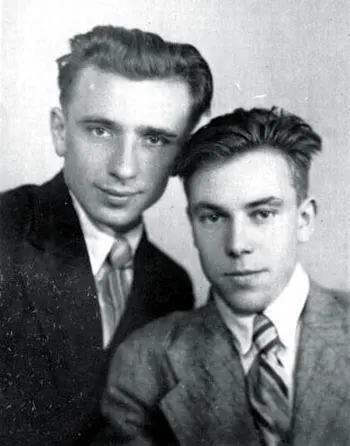

Счастливая пора студенчества.

С первокурсником отделения журналистики филологического

факультета Московского университета им. М.В. Ломоносова

Сашей Копцевым. А я уже на третьем курсе. 1949 г.

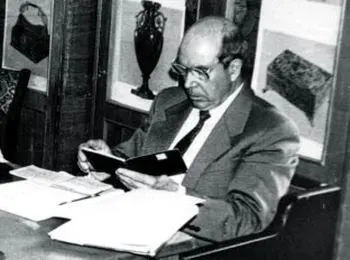

Повседневная факультетская работа: лекции, экзамены, зачеты.

На экзамене по истории отечественной журналистики. 1989 г.

Перед заседанием кафедры. Еще раз уточняется план

научной работы на очередное полугодие. 1992 г.

Нередко и после заседания кафедры дискуссии продолжались.

С доцентом Александром Васильевичем Суяровым. 2005 г.

На государственных экзаменах по журналистике

во Львовском университете. С доцентом Львовского

университета Юрием Владиславовичем Петрушко. 1984 г.

На восьмидесятилетнем юбилее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иван Кузнецов - Долг [litres]](/books/1062432/ivan-kuznecov-dolg-litres.webp)