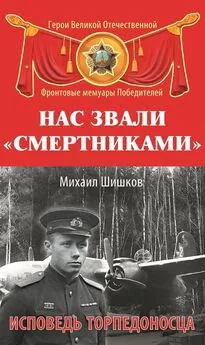

Михаил Шишков - Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

- Название:Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-76908-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Шишков - Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца краткое содержание

«Многие эпизоды моего боевого прошлого при воспоминании о них острой болью отдавались в сердце, вызывая лишь одно желание – напрочь забыть обо всем. Но война никак не хотела отпускать меня. Вспышки зенитных снарядов вокруг моего самолета, лица погибших товарищей помимо воли вновь и вновь возникали перед глазами. Порой становилось совершенно непонятно, каким же чудом мне удалось уцелеть в этой кровавой мясорубке… И, в очередной раз возвращаясь к пережитым событиям, я понял, что должен рассказать о них. Это – мое последнее боевое задание…»

Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тем не менее обо мне все-таки не забыли, и в конце августа я получил свое назначение, правда, в сторону, диаметрально противоположную желаемой. Меня оставили инструктором… В первые мгновения я даже не поверил своим ушам: «Инструктором?! Я же сам толком еще не умею летать! Как же?!» Но мои аргументы не оказали желаемого воздействия на командира. Видимо, более опытные пилоты оказались нужнее там, на фронте, а нам, еще не совсем оперившимся, приходилось занимать их опустевшие места… В общем, приказ есть приказ – я уже вполне свыкся с этим нехитрым воинским правилом и, в душе проклиная свое невезение, приступил к исполнению новых обязанностей.

Обычно параллельно с серийным самолетом разрабатывается учебный, имеющий двойное управление, как это и было с уже освоенным нами СБ. Ильюшин же, снабдив штурманскую кабину съемной ручкой (не штурвалом, аналогичным пилотскому, а ручкой, как на истребителе), откидывающимися в стороны педалями и рычагами управления двигателями, видимо, посчитал наличие этого резервного комплекта достаточным основанием, чтобы отказаться от создания «спарки». Но аварийный комплект гораздо менее удобен, чем стационарный, поэтому пользоваться им постоянно – не самое лучшее решение с точки зрения комфорта.

Но главная неприятность заключалась в том, что летать в качестве инструктора мне пришлось не на «Ил-4», имевшем полностью остекленный носовой отсек, а на его предшественнике «ДБ-3», обзор из передней кабины которого был, скажу честно, очень плохим, особенно по сторонам. Окошечки такие маленькие имелись справа и слева – вот и все. Со временем плексиглас желтел, еще сильнее ухудшая видимость, поэтому мы его просто снимали, чтобы не мешал. И если уж штурману на «ДБ-3» приходилось несладко, то что тогда говорить об инструкторе. В общем, менее приспособленный для обучения молодых пилотов самолет вряд ли возможно было найти.

Заход на посадку стал главным испытанием на прочность. Известно, что именно во время исполнения этого заключительного элемента учебного полета происходит львиная доля происшествий и катастроф. То уронит машину неопытный летчик, слишком рано прибрав газ, что в лучшем случае оканчивается «козлами». То, не учтя боковой ветер, в полосу не впишется, то еще что-нибудь… Ночью же вероятность фатальной ошибки пилота возрастает в несколько раз.

« ДБ-3 » . Его носовой штурманский отсек оказался крайне неудобным для работы инструктора

А я ведь головой отвечаю за своего подопечного, и если он разобьет самолет, вся ответственность за это целиком ляжет на меня. Перспектива не очень хорошая, учитывая тотальный дефицит боевой техники. Чтобы, вовремя вмешавшись, исправить ситуацию, инструктору просто необходим хороший обзор из кабины. Но его-то как раз и не было. Так каждый раз и переживал при посадках, гадко на душе становилось, передать невозможно…

Спасло меня то, что большинство моих «учеников» годились мне в учителя. Многие из них казались тогда стариками, хоть и были старше всего на десяток лет. Были и пилоты гражданских авиалиний, и даже летчики-полярники, для которых, казалось, не существовало безвыходных ситуаций. Они, конечно, сразу же раскусили мою неопытность, тем не менее относились ко мне с уважением и тактом, понимая причины сложившейся ситуации.

Приходили и совсем «скороспелые» пилоты, наскоро обученные по сокращенной программе. Было даже несколько моих сотоварищей еще с Молотова, все это время «блуждавших» по тылам, так и не попавших на фронт. Интересно порой играет людьми судьба, загадочным образом распределяя роли. Одногодки, вместе окончившие школу пилотов с практически одинаковыми летными навыками… Но теперь я – инструктор, они – мои ученики…

Здесь мне впервые довелось наблюдать неизвестный доселе обряд посвящения в пилоты, проводившийся над молодым летчиком после первого самостоятельного полета. Только лишь перестали вращаться винты, самолет со всех сторон окружает развеселая толпа товарищей и буквально вытаскивает «новорожденного» авиатора из кабины. Затем двое самых крепких, схватив его за руки и за ноги, сопровождаемые всеобщим смехом, трижды изо всех сил ударяют задницей о «дутик» – хвостовое колесо крылатой машины. Своего рода пожелание мягкой посадки на СВОЕМ аэродроме. На моей памяти все последующие курсанты, конечно, из числа молодежи, прошли через это.

Вскоре нас перебазировали из Саранска на аэродром, расположенный возле станции Кошки в Куйбышевской области. Поскольку никаких хоть сколько-нибудь пригодных для размещения личного состава помещений не было и в помине, пришлось в авральном темпе рыть для себя землянки, параллельно продолжая учебные полеты. Именно отсюда мы отправили на фронт первую партию экипажей.

Но и здесь также не довелось задержаться. В ноябре, чуть только начал падать снег, мы перелетели в Казахстан, в деревню Новоосетиновка. Курсантов поселили в школе, а мы, инструктора, разбрелись по окрестным домам, кто где смог договориться с хозяевами.

Ноябрь 1942 г. Станция Кошки. Второй слева в третьем ряду – Михаил Шишков. Второй справа в третьем ряду – Федор Шипов. В середине первого ряда – Иван Дурновцев

С питанием особых проблем не было – инструкторов, учитывая их весьма приличную нагрузку, снабжали продовольствием вполне достойно, по меркам того сложного времени. С другой стороны, использование в качестве антиобледенительной жидкости спирта предоставляло прекрасную возможность для улучшения рациона. Прихватив с собой пару бутылок, хлеба и прочей имевшейся в наличии провизии, мы оправлялись к пастуху-казаху, жившему километрах в пяти от аэродрома. В обмен на «жидкую валюту» он тут же забивал молодого барашка, и уже через час вся компания воздавала должное его кулинарным талантам… Надо сказать, пастух этот оказался прирожденным поваром, и мы все время пребывания в Новоосетиновке ходили исключительно к нему. Конечно, далеко не каждый день, примерно раз в неделю, не чаще. Ведь запасы спирта, к сожалению, не были бесконечными…

Как и в Бузулуке, никакого заранее подготовленного аэродрома нам не предоставили, так что вновь пришлось обходиться своими силами. Ничего, нам не привыкать. Зато бесперебойное снабжение горюче-смазочными материалами было налажено в кратчайшие сроки. Едва закончив укатку взлетно-посадочной полосы, мы возобновили полеты.

Весной пришлось столкнуться с достаточно серьезным, несмотря на свои небольшие размеры, «противником». Им оказались самые обычные степные суслики, прокладывавшие под аэродромом свои «ходы сообщения», оканчивавшиеся норами, вырытыми в самых неожиданных местах, создавая тем самым предпосылки к авариям. Смотришь – стоят себе такие «солдатики» и кричат истошно. Значит, норы где-то рядом. Поэтому курсанты, не участвовавшие в полетах, бегали с ведрами, заливая их водой. Но суслики, не желая покидать привычные места, все время рыли себе новые и новые жилища…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Пташук - И плач, и слёзы... [Исповедь кинорежиссёра]](/books/1070130/mihail-ptashuk-i-plach-i-slezy-ispoved-kinorezh.webp)