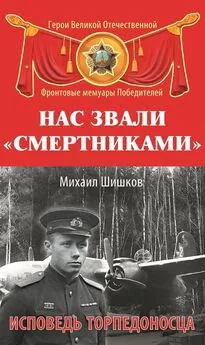

Михаил Шишков - Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

- Название:Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-76908-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Шишков - Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца краткое содержание

«Многие эпизоды моего боевого прошлого при воспоминании о них острой болью отдавались в сердце, вызывая лишь одно желание – напрочь забыть обо всем. Но война никак не хотела отпускать меня. Вспышки зенитных снарядов вокруг моего самолета, лица погибших товарищей помимо воли вновь и вновь возникали перед глазами. Порой становилось совершенно непонятно, каким же чудом мне удалось уцелеть в этой кровавой мясорубке… И, в очередной раз возвращаясь к пережитым событиям, я понял, что должен рассказать о них. Это – мое последнее боевое задание…»

Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Экипаж «A-20G» состоял из трех человек: летчика, радиста и стрелка. Видимо, американцы не планировали осуществление на этих машинах дальних перелетов, поэтому штурман вообще не предусматривался. Это уже мы ввели его в состав экипажа, разместив на первых порах в отсеке стрелка-радиста. Конечно, приемлемых условий для комфортной работы штурмана там не было и быть не могло. Хотя бы ввиду отсутствия сколько-нибудь удобного обзора. Прорезанные в обшивке фюзеляжа несколько дополнительных окошек не могли решить эту проблему, поэтому в конце 43-го пришлось приступить к глобальным переделкам, для чего наши самолеты поочередно направлялись на аэродром Комендантский, где находились ремонтные мастерские.

Выбросили из носовой части все пушечное хозяйство, установили в ней кресло с привязными ремнями и необходимое приборное оборудование, вырезали в обшивке отверстия, заделав их плексигласом, – вот и готово штурманское рабочее место. Занять его можно было через люк, предназначенный для обслуживания удаленной нами артиллерии и располагавшийся прямо перед передним колесом. В этом люке сделали плотно закрывавшееся отверстие, в которое при необходимости можно было вставлять оптический бомбардировочный прицел, крепившийся на борту. Что интересно, несмотря на столь значительные конструктивные переделки, центровка самолета совершенно не изменилась, по крайней мере, никакой разницы я не почувствовал.

В качестве наследства от штурмовика осталась бронеплита толщиной чуть меньше пятнадцати миллиметров, прикрывавшая пилота спереди. Конечно, выдержать прямое попадание снаряда она бы не смогла, но от пуль и осколков защищала здорово. Имелись также бронеспинка и бронезаголовник сиденья летчика. Кроме того, можно было дополнительно установить бронестекло, так что, по сравнению с остальными членами экипажа, я мог чувствовать себя в относительной безопасности. Дважды носовая часть моего самолета была основательно побита, оба раза мои штурманы получали ранения, а меня даже не зацепило. Броня мягкая была, осколки в ней застревали.

Если взглянуть на таблицы тактико-технических данных, нетрудно заметить, что при примерно одинаковом взлетном весе крейсерская скорость «А-20G» была на целых 100 км/ч выше, чем у «Ил-4», что значительно увеличивало шансы на выживание при встрече с вражескими истребителями. Это стало возможным благодаря мотору «R-2600», имевшему мощность 1600 лошадиных сил, что на 500 лошадиных сил больше, чем мог дать наш «М-88».

Поспорили мы как-то с Костей Усенко, воевавшим в 12-м Гвардейском БАП, чей самолет быстрее – мой «Бостон» или его «Пешка», максимальная скорость которой у земли составляла около 450 км/ч. Поскольку все теоретические доводы, приводимые каждым из нас, наталкивались на не менее убедительные возражения оппонента, я предложил решить спор практически – слетать наперегонки.

Сказано – сделано. Взлетели, набрали высоту пятьдесят метров – и вперед! Вначале шли крыло в крыло. Потом я переключился на аварийный режим подачи топлива в карбюраторы, то есть дал более богатую смесь, и стал уходить в отрыв. Моторы дымили, но тянули хорошо. Прошли туда, потом назад. На земле, конечно, соответствующего разговора с нагоняем от начальства избежать не удалось… Так вот, «Пешка» на малой высоте «Бостон» не догоняла. На больших высотах, возможно, все было бы наоборот.

Оба двигателя, «М-88» и «R-2600», имели похожую конструкцию, являясь двухрядными «звездами» воздушного охлаждения, что давало обоим самолетам примерно одинаковый запас живучести в воздушном бою.

Но, принимая во внимание лишь табличные данные, пусть даже самые подробные, невозможно полноценно сравнивать различные типы боевой техники. Вряд ли существует хоть одна таблица, в которой были бы приведены данные об управляемости самолета, его приборном оборудовании, о наличии систем аварийного запуска моторов в воздухе и постановки винта во флюгерное положение, наконец, о качестве его изготовления и условиях работы экипажа…

Первое, что сразу же обращало на себя внимание, – это культура производства. К сожалению, наша авиационная промышленность в этом смысле проигрывала американской. И немудрено, ведь в заводских сборочных цехах место квалифицированных работников-мужчин, ушедших на фронт, заняли женщины и дети, многие из которых обучались своей новой профессии прямо на месте. Да еще скудный тыловой рацион, поддерживавший их лишь на грани полуголодного существования… Но скидок на это никто не делал, ведь война требовала все новые и новые самолеты. Вот и приходилось приносить качество в жертву количеству.

Поэтому даже беглого взгляда вполне достаточно, чтобы оценить гораздо более благородный внешний вид «американца». А если в кабину попасть, контраст становился еще более разительным. Кресло пилота, приборная панель, органы управления самолетом и двигателями были продуманы до мелочей и, я бы даже сказал, исполнены с некоторым шиком. На наших же самолетах все делалось грубо, как будто впопыхах. Шплинт стоит, а усы не загнуты. Редко когда руки не поцарапаешь во время полета. Что уж тогда говорить об эстетике…

Качество сборки также оставляло желать лучшего. Летишь, а сквозняки по всему самолету гуляют. Помню, в декабре 1941 года, когда мороз был градусов двадцать с лишним, я перегонял «Ил-4» из Вольска в Бузулук. Замерз, как цуцик. Хуже всего пальцам рук досталось. Им сначала холодно было, затем больно. А некоторое время спустя все прошло, как и не было ничего. Я по неопытности даже обрадовался. Прилетел домой, сел, зарулил на свое место, а пальцы… Как держались за штурвал, так согнутыми и остались. Гляжу – а они белые совсем… Давай их снегом растирать, потом спиртом… Слава богу, отошли, но боязнь холода до сих пор осталась…

Хотя на «Бостоне» и была предусмотрена система отопления, но мы ей не пользовались – инженеры не рекомендовали. Дело в том, что работала она от бензовоздушной смеси, что создавало дополнительный риск возгорания при попадании пуль и осколков. И техникам проблемы – ее ведь тоже обслуживать надо было, да и мешала она при ремонте. По-моему, систему эту на самолетах нашего полка вообще сняли. Зачем лишний вес возить…

Но все равно, холодно в кабине не было – «Бостон» очень плотно закрывался. В боевой обстановке мы даже, наоборот, все форточки распахивали – так лучше видно и свежий воздух обдувает. А то во время боя коленки дрожат, пот по спине льется и как-то душно становится. Словом, мерзнуть некогда.

В кабине «A-20G» даже пепельница имелась (на наших самолетах такой роскоши не было), поэтому я с собой всегда трубку брал и табак. После атаки нервы еще не скоро успокаиваются, так порой закурить хочется, что сил нет терпеть. Просто сунешь трубку в рот и сидишь, вдыхая запах табака. Спичку зажигать хоть и можно, но все-таки страшновато. Тем не менее бывали случаи, когда совсем невмоготу становилось. Тогда, конечно, курил как положено…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Пташук - И плач, и слёзы... [Исповедь кинорежиссёра]](/books/1070130/mihail-ptashuk-i-plach-i-slezy-ispoved-kinorezh.webp)