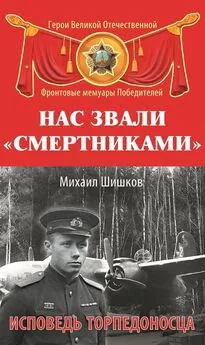

Михаил Шишков - Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

- Название:Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-76908-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Шишков - Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца краткое содержание

«Многие эпизоды моего боевого прошлого при воспоминании о них острой болью отдавались в сердце, вызывая лишь одно желание – напрочь забыть обо всем. Но война никак не хотела отпускать меня. Вспышки зенитных снарядов вокруг моего самолета, лица погибших товарищей помимо воли вновь и вновь возникали перед глазами. Порой становилось совершенно непонятно, каким же чудом мне удалось уцелеть в этой кровавой мясорубке… И, в очередной раз возвращаясь к пережитым событиям, я понял, что должен рассказать о них. Это – мое последнее боевое задание…»

Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но, честно признаться, к моей искренней радости подмешивались и совсем другие чувства. Ведь я прекрасно понимал, что совсем скоро наравне со «стариками» буду постоянно подвергать свою жизнь опасности, выполняя боевые задания, и, вполне вероятно, погибну во время очередного вылета. От этих мыслей замирало сердце и по спине пробегал предательский холодок. Ничего удивительного в этом нет, ведь умирать, тем более в столь молодом возрасте, не хочется никому.

И конечно, особенно угнетала вполне вероятная перспектива погибнуть, так и не успев нанести врагу достойного урона. Хоть бы один транспорт утопить, да побольше! А там… Правда, мне довольно быстро удавалось справиться с такими настроениями, мысленно говоря себе: «Чему бывать, того не миновать! И нечего об этом думать! Будь что будет!»

Начало боевого пути

На небольшой площади северо-западнее Ленинграда довольно плотно располагались семь аэродромов. В Левашово, на самом большом из них, находились самолеты дальней авиации. Его открытое всем ветрам грунтовое летное поле нетрудно было отыскать даже в самую плохую погоду, и поэтому оно частенько служило нам ориентиром. Вышел туда и с правым разворотом топаешь в Каменку. Если, привязавшись к наземным ориентирам, правильно взять курс, заблудиться довольно тяжело. Всего-навсего три километра на юго-запад, и ты дома.

На остальных пяти аэродромах (Песочное, Комендантское, немного восточнее – Гражданка, Приютино и Углово) довольно скученно располагались самолеты фронтовой авиации. В случае крайней необходимости можно было воспользоваться гостеприимством коллег-авиаторов, но на моей памяти такое происходило достаточно редко. Настолько близко друг от друга находились места нашего базирования, что если уж изрядно поврежденной машине оказалось под силу преодолеть более двухсот километров над Балтикой, то уж продержаться в воздухе еще совсем-совсем немного она была вполне способна.

Да и на пятачке в районе Ораниенбаума, где, прижатые противником к морю, несмотря ни на что, держались наши солдаты, сидели штурмовики «Ил-2». Кроме того, в Кронштадте, а также посреди Финского залива на островах Сескар и Лавенсаари базировались наши истребители. На их аэродромах иногда находили спасительный приют израненные в боях или преследуемые финскими и немецкими асами-охотниками торпедоносцы.

Правда, до лета 43-го никакого аэродрома в Каменке не было. Имеющихся до того времени баз целиком и полностью хватало для размещения несших тяжелые потери в непрерывных боях авиационных полков, не получавших требуемого количества новой техники. Но к началу второго года войны чаша весов резко качнулась в нашу сторону. Эвакуированные на восток военные заводы, постепенно наращивавшие объемы производства, заработали в полную силу, что не могло не отразиться на количественном и качественном состоянии самолетного парка ВВС РККА, естественно, в лучшую сторону.

Появилась возможность сформировать новые полки и укомплектовать уже имеющиеся до штатной численности, вследствие чего возникла необходимость в новых аэродромах, но характер местности и близость линии фронта к окраинам Ленинграда значительно затрудняли решение этого вопроса. С другой стороны, расположение ударной авиации в глубоком тылу значительно снижало ее боевую эффективность, вот и пришлось выгрызать у лесов и болот необходимые для создания аэродромов участки земли, применяя при этом все подручные материалы.

К сожалению, сложный рельеф болотистой местности в районе Каменки не позволил сделать взлетно-посадочную полосу длиннее километра, поэтому наши самолеты, загруженные торпедами и полным запасом топлива, отрывались от земли только лишь в самом ее конце, пролетая прямо над штабной землянкой, да еще и в направлении высоковольтной линии. Так что высоту приходилось набирать довольно быстро, рискуя сорваться в штопор при малейшей ошибке. Ширина полосы – порядка сорока метров при размахе крыльев «Бостона» немного меньшим девятнадцати – также требовала повышенного внимания при посадке.

Материалом для ВПП послужили как отдельные кирпичи, так и целые фрагменты стен, взятые из развалин разрушенных ленинградских жилых домов и промышленных зданий. Только так можно было соорудить ее на болоте. К старту вели рулежные дорожки с деревянным настилом, а для рассредоточения вдоль них самолетов делались специальные капониры, с трех сторон огражденные бревенчатой кладкой, а сверху прикрытые маскировочной сеткой.

Естественно, сама полоса слишком сильно контрастировала с зеленью окружавшего ее соснового леса, и немецкая воздушная разведка вскоре узнала о ее существовании. Но, видимо, врагу все же не удалось обнаружить, где находятся наши боевые машины, поэтому ни одного массированного налета силами бомбардировочной авиации на наш аэродром так и не было произведено. Считаные разы атаковали нас немцы, да и то – прилетит пара истребителей, два-три захода сделает, постреляет наугад и убирается восвояси.

Хотя линия фронта проходила примерно в двадцати километрах от аэродрома, в районе Каменки вражеские охотники практически не появлялись. В хорошую солнечную погоду мы вообще не летали, и они знали это, а ловить нас в тумане или тем более в дождь – неподъемная задача для одномоторного истребителя.

Но пока мы находились в Богослово, чистое дневное небо, на котором не имелось ни малейшего облачка, ставило под сомнение саму возможность безопасного перелета на новое место базирования, поэтому было принято решение сделать это ночью, проложив маршрут через Ладожское озеро. Поскольку мне ни разу не доводилось совершать посадку на незнакомом аэродроме в темное время суток, пришлось немного понервничать, но благодаря хорошей организации все прошло без происшествий, и самолеты один за другим приземлялись на прекрасно освещенную полосу. К ним тут же подбегали матросы, указывая направление на рулежную дорожку. Еще не успел забрезжить рассвет, как вся техника уже была спрятана в капонирах.

Не забыли и о личном составе. Техников и стрелков-радистов поселили в землянках и уцелевших домиках, находившихся недалеко от аэродрома, вместе с матросами срочной службы. Мы – летчики и штурманы – на правах офицеров пользовались некоторыми привилегиями, поэскадрильно располагаясь в трех уютных двухэтажных домиках дачного поселка Коломяги, что у северной окраины Ленинграда.

Достаточно вместительный автобус «ЗИЛ» довоенного выпуска, подаренный полку Ленсоветом в честь присвоения гвардейского звания, каждый день утром возил нас к аэродрому, вечером возвращая назад всех, кроме дежурных и ушедших на боевое задание экипажей. Иногда, в особо прекрасные вечера, те, кто не принимал участия в вылетах, предпочитали возвращаться к своему жилищу пешком, наслаждаясь окружавшим нас великолепием природы, благо в нашем возрасте преодоление расстояния в три километра не представляло ни малейшего затруднения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Пташук - И плач, и слёзы... [Исповедь кинорежиссёра]](/books/1070130/mihail-ptashuk-i-plach-i-slezy-ispoved-kinorezh.webp)