Николай Якубович - Великий Бартини. «Воланд» советской авиации

- Название:Великий Бартини. «Воланд» советской авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-68478-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Якубович - Великий Бартини. «Воланд» советской авиации краткое содержание

(эти слова начертаны на могиле Р.Л. Бартини).

Великий Бартини. «Воланд» советской авиации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

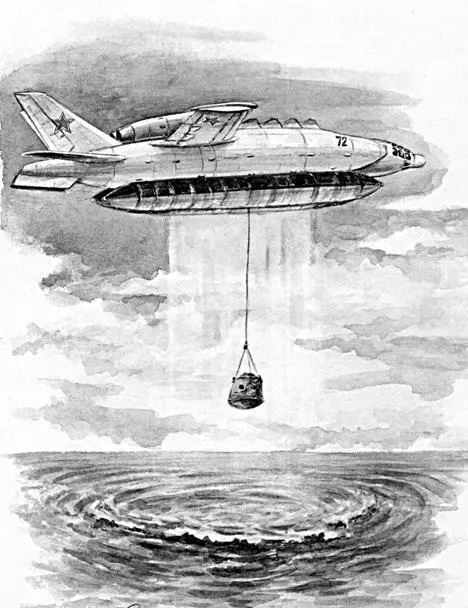

Рисунок поисково-спасательного варианта ВВА-14ПС, транспортирующего капсулу космического аппарата

Таким образом, для достижения расчетных параметров следовало увеличить размерность третьего экземпляра, а его взлетный вес — до 70 000 кг. При этом для получения заданной дальности в 3500–4000 км запас горючего должен быть не меньше 25 000 кг (14 176 кг топлива, предусмотренных техническим проектом 1969 года, обеспечивали лишь 2500 км).

«Для осуществления к основному взлетному весу в 70 000 кг, — вспоминал Н.А. Погорелов, — потребовалось <���…> увеличение размаха центроплана с 6,75 до 7,75 м <���…> и (его) удлинение с 0,46 до 0,53. При этом общая площадь составного крыла увеличилась со 162,5 м 2 до 176,9 м 2 , <���…> нагрузка на крыло <���…> — с 277 км/м 2 , предусмотренных еще эскизным проектом для взлетного веса 45 000 кг и с 320 кг/м 2 , заложенных в техническом проекте 1969 года для 52 000 кг, до 396 кг/м 2 при переходе к основному взлетному весу 70 000 кг.

Увеличение площадей и плеч горизонтального оперения (почти) на 8 % <���…>, каждого киля <���…> (на 20 %), объема надувных баллонов пневматического взлетно-посадочного устройства <���…> (на 19 м 3 )».

Помимо этого, в составе экипажа боевого самолета, кроме летчика и штурмана, следовало ввести двух операторов бортовой аппаратуры. Это привело бы к необходимости увеличения объема кабины экипажа за счет удлинения ее гондолы на 2,75 метра. Для сохранения же прежней тяговооруженности следовало спроектировать новую подъемно-маршевую силовую установку с двигателями большей тяги. Правда, тяги двенадцати подъемных турбовентиляторных двигателей Д36-35ПР вполне (и даже с запасом) хватало, что обеспечивало безаэродромность эксплуатации машины.

Фактически это означало создание совершенно новой машины, в которой сохранялся бы лишь ее облик. Поэтому Бартини решил сохранить размерность экспериментальной машины, оставив на будущее увеличение дальности полета при переходе к боевому самолету.

Для отрыва экранолета от воды на удлиненной носовой части фюзеляжа установили два двигателя Д-30М с решетками, направлявшими газовые струи в пространство, ограниченное с боков поплавками-лодками, а сзади — центропланным щитком. В итоге газовые струи, истекавшие из передних двигателей, создавали статическую воздушную подушку, которая, по идее, по мере разгона экраноплана должна была переходить в динамическую.

Справедливости ради следует отметить, что подобное техническое решение успешно было реализовано горьковскими судостроителями, в частности, при создании сначала гигантского опытного экраноплана «КМ», а затем транспортного «Орленок» и противокорабельного ракетоносца «Лунь». Но поскольку судостроительная промышленность была ведомством, далеким от авиации, то Ростиславу Алексееву пришлось идти своим путем, дублируя лишь некоторые идеи, свойственные проектам Бартини.

Мягкие боковые поплавки на 14М1П заменили неубирающимися металлическими. Шасси демонтировали, заделав ниши, а на поплавках установили четыре неубирающиеся одноколесные стойки перекатного шасси. Колеса носовых опор были самоориентирующимися, с механизмом стопорения в полете. Тогда же доработали топливную, гидравлическую и другие системы, включая средства аварийного покидания.

В 1976 году 14М1П передали на испытания, показавшие, что после выхода на динамическую подушку аппарат сильно поднимал нос, сохраняя устойчивое движение. Неприятности начались, когда впервые резко уменьшили обороты двигателей поддува. Машина при этом так сильно опускалась на воду, что, случалось, она заливала двигатели. Выявилась и низкая надежность системы управления.

Доставленные в Монинский авиационный музей останки самолета 14М1П и по сей день привлекают внимание посетителей

Тем не менее испытания подтвердили возможность использования динамической воздушной подушки для взлета и посадки самолета с взволнованной водной поверхности. Полученного уникального экспериментального материала было вполне достаточно для создания летающего варианта 14М1П, но это требовало кардинальных переделок машины.

В то же время при испытаниях 14М1П было установлено, что эффект динамической воздушной подушки проявлялся на высотах 10–12 метров при средней аэродинамической хорде крыла 10,75 метра, а на высоте выравнивания 8 метров воздушная подушка была уже такая плотная и устойчивая, что летчик Ю. Куприянов неоднократно просил руководство разрешить бросить ручку управления, чтобы машина села сама.

Такая особенность аэродинамической схемы ВВА-14 позволяла перейти к проекту СВВП-2500, средняя аэродинамическая хорда крыла которого достигала 250 метров. Это позволяло летать, используя эффект близости земли на высотах 150–200 метров. На таких высотах можно было безопасно летать над штормовым морем и легко обходить возникавшие на пути препятствия, в том числе и водоизмещающие суда.

Много лет спустя В.Н. Мартыненко, один из ведущих сотрудников ТАНТК им. Г.М. Бериева, рассказывал: «Другой, но не последней проблемой на этом самолете, безусловно достойной упоминания, было создание поплавкового взлетно-посадочного устройства. Проблема заключалась в разработке системы, которая в полете позволяла бы по заданной программе автоматически производить наполнение или вакуумирование и подтяг эластичных поплавков, имеющих длину более 16 метров и диаметр более 2 метров с обеспечением, в процессе работы ПВПУ, заданной аэродинамической формы, необходимой летательному аппарату…

Технической проблемой при создании самолета стал большой уровень акустических нагрузок на планер при одновременной работе всех двигателей…

Работами по опытной разработке ВВА-14 с 1970 года практически руководил направленный министерством на смену В.И. Берюлину заместитель главного конструктора Николай Александрович Погорелов — выпускник Харьковского авиационного института, до этого назначения работавший в ОКБ О.К. Антонова.

Работа по созданию ВВА-14 проходила не совсем гладко. Преодолевать нужно было не только технические проблемы, которыми самолет был наделен в избытке, но и чисто организационные. Ведь на заводе были в разработке и другие проекты. Чтобы поднять значение темы Бартини, руководство Министерства авиационной промышленности назначило Н.А. Погорелова первым заместителем главного конструктора (А.К. Константинова)…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: