Вадим Михеев - Неизвестный Сикорский. «Бог» вертолетов

- Название:Неизвестный Сикорский. «Бог» вертолетов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:978-5-699-39362-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Михеев - Неизвестный Сикорский. «Бог» вертолетов краткое содержание

Эта книга — лучшая биография одного из величайших авиаконструкторов ХХ века, основанная на многолетних изысканиях в американских и российских архивах и впервые открывающая многие неизвестные страницы жизни и творчества И. И. Сикорского.

Неизвестный Сикорский. «Бог» вертолетов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

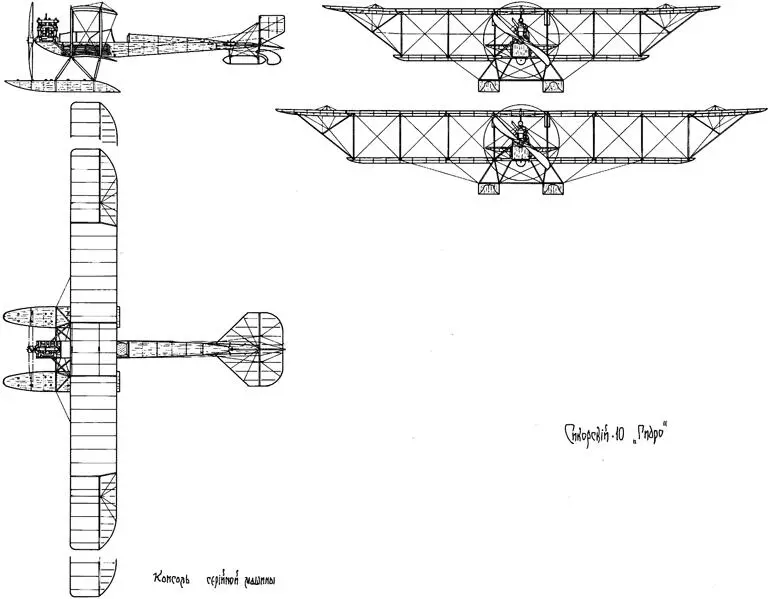

Морской разведчик С-10 «Гидро». Трехстоечный и четырехстоечный варианты

С-10 «Гидро» (заводской № 94) впервые взлетел с поверхности Галерной гавани 8 мая 1913 г. Испытывал машину сам И. И. Сикорский. Морские летчики быстро освоили машину и дали по ней неплохие отзывы — «весьма хороший, быстроходный, грузоподъемный аппарат». Официальную сдачу машины отложили до праздника Опытной станции, который намечался на 6 августа. Однако накануне испытатель РБВЗ Алехнович аппарат полностью разбил. Сказалось отсутствие у летчика надлежавших навыков посадки на воду. Вместо Алехновича вести всю морскую тематику назначили летчика Б. М. Миллера.

По настоянию Сикорского на РБВЗ был оборудован «опытовый» гидробассейн, который позволял широким фронтом вести экспериментальную работу. Бывший кадет навсегда оставался в душе моряком. Нужды флота были ему близки, и он продолжал совершенствовать проекты своих гидросамолетов и амфибий.

Между тем РБВЗ, не дожидаясь официального контракта, запустил С-10 «Гидро» в серию. Дудоров с нетерпением ожидал эти машины и даже рекомендовал их для оснащения Службы Связи не только Балтийского, но и Черного моря: «Аппараты с недостатками (мотор спереди, плоховато видно), но грузоподъемные (пилот, пассажир, 4 часа, телеграф и добавочный груз), быстроходные (свыше 100 км/час), а главное — русские и всего на месте 10500 руб…»

В судьбе Сикорского к этому времени произошли большие изменения. Он уже вовсю тянул лямку руководителя авиационнного отделения РБВЗ. Постройка «Гранда» и других машин, особенно подготовка к конкурсу военных аэропланов 1913 г. отнимали много времени. Сикорский заранее предупредил, что не имеет возможности долее оставаться на службе у моряков. Морское ведомство всячески стремилось удержать специалиста у себя и было готово повысить ему жалованье до адмиральского — 500 руб. в месяц. Однако в июле 1913 г. конструктор не возобновил контракт. Интересы дела требовали его постоянного присутствия на заводе.

Первый С-10 на заводском дворе

Контракт на пять С-10 с «Аргус» 100 л.с. был заключен с РБВЗ 19 июля 1913 г. Это было выдающимся событием — первая серия самолетов отечественного конструктора. Завод, однако, не уложился в оговоренные сроки, и самолеты (№ 96-100) были поставлены с общим опозданием более чем в два месяца. Вместо разбитого Алехновичем С-10 № 94 завод построил в 1914 г. С-10 № 104. Их направили в Либаву на Первую авиастанцию Балтфлота, куда во второй половине августа того же года перебрался личный состав бывшей Опытной станции. Сразу возникли нарекания на недостаточную грузоподъемность самолета, и бригаде РБВЗ пришлось прямо в полевых условиях увеличивать размах верхнего крыла с 13,7 м до 16,9 м, а нижнего — с 8,6 м до 14,5 м. Площадь крыла увеличилась с 35 кв. м до 45. По бокам фюзеляжа установили новые трубчатые водяные радиаторы. Официальная сдача модифицированного С-10 состоялись 26 октября 1913 г. Моряки дали самолету положительную оценку. Остальные С-10, модернизированные аналогичным образом, РБВЗ сдал флоту в ноябре. Во время приемки лейтенант Кульнев выполнил первый в истории авиации длительный перевернутый полет на гидросамолете.

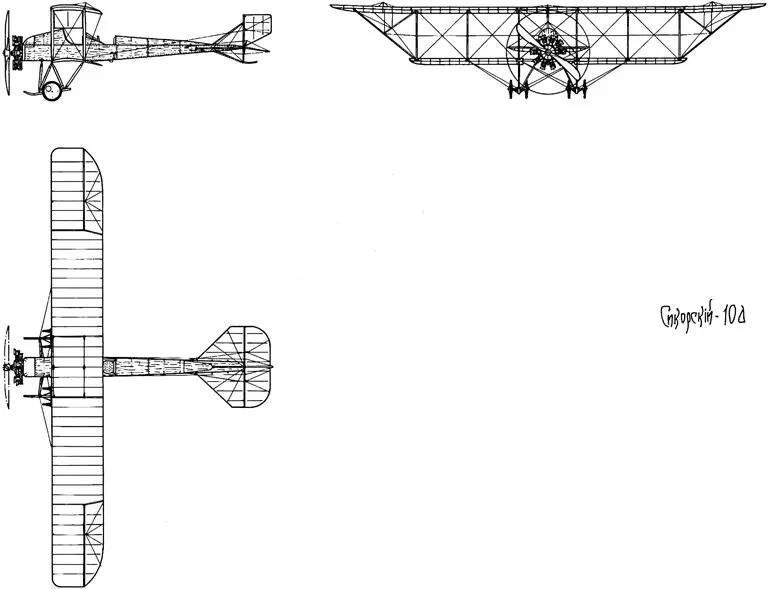

Гидросамолеты С-10 благополучно дослужили до Первой мировой войны. При ее начале военно-морская авиация Балтфлота насчитывала только шесть исправных самолетов, четыре из которых были именно С-10. Срочно понадобились новые машины. РБВЗ предложил приобрести имевшиеся на заводе серийные С-10. Моряки купили «конкурсный» С-10А (№ 103) с двигателем «Гном-Моносупап» в 100 л.с., установленный на поплавки. Машина долго эксплуатировалась на Ревельской авиастанции. В начале 1915 г. Сикорский поставил флоту еще гидросамолет С-10 (№ 102), оснащенный двигателем «Аргус» 115 л.с. Дальнейшее развитие С-10 — гидросамолет С-15 с улучшенными аэродинамическими формами и двигателем «Аргус» 125 л.с. оказался, к сожалению, неудачным.

С-10 «Гидро» кроме разведывательных операций использовался на войне и как легкий бомбардировщик. Зимой 1914–1915 гг. С-10 «Гидро» были оснащены лыжами, бомбодержателями, прицелами и бронесиденьями. 6 марта 1915 г. три С-10 «Гидро» под управлением капитана Миллера, лейтенантов Лаврова и Краевского участвовали в штурме немецкого порта-крепости Мемель. Успешно на С-10 «Гидро» (№ 104) действовал лейтенант Любицкий с авиастанции Кильконд. Ни один гидросамолет Сикорского не был сбит. В сентябре 1915 г. в составе Балтфлота числилось четыре С-10 — два в Кильконде и два в Ревеле. Их боевое применение прекратилось только в мае 1916 г., но они продолжали использоваться в качестве учебных. С-10 (№ 102) числился в составе Ревельской авиастанции до конца 1917 г.

Счастливый 1913-й

В годы правления Николая II произошел мощный рывок России вперед, который был предопределен мудрой политикой прежних монархов, стал следствием буржуазно-демократических реформ. Темпы подъема не имели аналогов в мировой практике. Подъем коснулся всех сторон жизни России: политики и экономики, промышленности и сельского хозяйства, транспорта и культуры, образования и благосостояния народа. За период 1894–1913 гг. русская промышленность увеличила свою производительность в четыре раза. В 1913 г. темпы роста производства достигали неслыханно высокого уровня — 19 %. Это было настоящее экономическое чудо. Предвоенный 1913 год стал временем наивысшего расцвета Российской империи.

В этой атмосфере подъема особенно следует отметить бурное развитие российской авиационной науки. Широкое увлечение в начале нынешнего века теорией полета привело к появлению в России блестящей плеяды деятелей авиационной науки и техники, внесших решающий вклад в развитие мировой авиации. В своей деятельности они опирались не только на достижения в фундаментальных науках. В России широким фронтом вели экспериментальную работу аэродинамические лаборатории вузов, частные научные заведения и т. п. Уже в годы войны появились не имевшие аналогов в мировой практике государственные научно-исследовательские центры. Вероятно, ни одна страна в мире не знала такого общенационального подъема интереса к изучению теории полета и столь активной государственной поддержки исследований в данной области, как в России. Уже с 1909 г. началась подготовка авиационных специалистов на вновь учреждаемых учебных кафедрах, обсуждался вопрос организации специализированных авиационных вузов.

Разведчик С-10A

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: