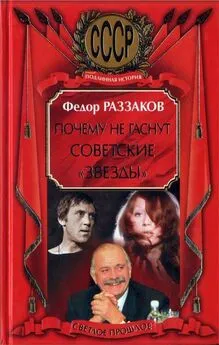

Федор Раззаков - Почему не гаснут советские «звёзды»

- Название:Почему не гаснут советские «звёзды»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-40776-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Раззаков - Почему не гаснут советские «звёзды» краткое содержание

Новая книга популярного автора не оставляет от этих антисоветских мифов камня на камне, неопровержимо доказывая, что фактически все «звезды» СССР — даже те из них, кто был настроен антисоветски, — состоялись не вопреки, а благодаря советской власти, подтверждением чему служит и тот неоспоримый факт, что после «крушения тоталитарного режима» и «торжества свободы и демократии» не удалось создать ничего соизмеримого с шедеврами советской эпохи. Да, система отбора в СССР была гораздо жёстче и строже, чем теперь, но именно это и позволяло, отсеяв шелуху и однодневки, продвигать подлинные таланты, именно поэтому великие советские «звёзды» по яркости, масштабам и долголетию неизмеримо превосходят нынешних жалких «звёздочек» и «звездунов»!

Почему не гаснут советские «звёзды» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«В конце 60-х я хотел написать очерк о своём отце, о Гагарине и Твардовском. Обо всех троих. Я поделился в Москве своим замыслом с Макарычем. Он слишком резко сказал о Гагарине: пьяница! Так резко, что у меня пропало желание писать очерк. Документализм повернулся ко мне новым, не предвиденным мною боком…»

Можно себе представить, как бы отнёсся Шукшин к запойным делам Высоцкого, если от последнего на этой почве даже многие преданные друзья отвернулись.

Не меньше причин разойтись у Шукшина и Высоцкого было из-за идейных разногласий. Они сходились в общем неприятии той советской власти, которая называлась «развитым социализмом», но это было чисто тактическое сходство, поскольку в глубинном подходе они резко расходились: Шукшин считал главным пороком этой власти, что она «жидовская» (и потому пропиталась коммерческим духом), а Высоцкий, наоборот, полагал, что именно евреев, как носителей более прогрессивных идей, в ней как раз в должной мере и не хватает для полного счастья. Именно поэтому Шукшин активно общался с русскими националистами (почвенниками) и жадно читал запрещённую литературу именно почвеннического направления (особенно книги философа В. Розанова), не жалея за фотокопии никаких денег. А Высоцкий общался с либералами-западниками, периодически отпуская по адресу русских националистов язвительные насмешки, как, например, в своей «Песне-сказке про джинна» (1967), где носитель «русского духа» был выведен в образе раба-джинна из винной бутылки. Шукшин в ответ тоже за словом в карман не лез. По поводу самой знаменитой театральной роли Высоцкого, воспетой либеральной тусовкой, — Гамлета, он выразился весьма недвусмысленно: «Гамлет с Плющихи».

Много неприятностей в творчестве Шукшину приносили держиморды еврейского происхождения (или люди, разделявшие их идеи), а Высоцкому, наоборот, — славянского. Как верно заметит всё тот же В. Белов: «Макарычу попадало от „французов“ ещё больше, чем мне… Шукшин все эти годы был в центре борьбы за национальную, а не интернационально-еврейскую Россию…»

Идейные расхождения Шукшина и Высоцкого отражались и на их творчестве. Заметим, что Высоцкий в своих сатирических песнях часто высмеивал героев с русскими именами и фамилиями. Короче, иной раз шибко сильно доставалось от него «русскому Ивану». То он у него горький пропойца (в песне «Ой, Вань…»; 1973), то брошенный женой солдат (в «Песне Вани у Марии»; 1974), то неудачник горемычный и непутёвый, дошедший до краюшка (в «Грустной песне о Ванечке»; 1974). Как пелось в последней: «Тополь твой уже отцвёл, Ваня-Ванюшка!»

Совсем иначе рисовал в своих произведениях русского Ивана Шукшин. Он у него хоть и чудик, но человек смекалистый, добрый, широкий и, главное, нацеленный на победу. Не случайно своё последнее произведение — сатирическую пьесу-сказку Шукшин назвал «Ванька, смотри!» (после смерти автора название от греха подальше сменят на другое — «До третьих петухов»). А ведь Шукшин не зря назвал свою сказку именно так, а не иначе. Имелось в виду: дескать, смотри в оба, Иван, а не то «французы» тебя обманут и в дураках оставят (по иронии судьбы, Высоцкий был тесно связан с «французами» во всех смыслах: через «пятую графу» и жену французского происхождения). В качестве последних был выведен персонаж по имени Мудрец — этакий скользкий вития из разряда философов-марксистов (среди них, как известно, особенно много было евреев), который под любое дело может подвести нужную «базу», дабы хорошее дело поскорее заглохло. В отличие от другого героя пьесы-сказки — Змея Горыныча, который в своих запретительных делах действует как солдафон, не особо скрывая своих намерений, Мудрец, наоборот, хитёр, умеет пускать пыль в глаза, при этом любит употреблять разные мудрёные словечки вроде «вульгартеория» или «моторная или тормозная функции».

Возвращаясь к Высоцкому, напомним, что он изобразил «русского Ивана» в начале своей песенной карьеры именно как антисемита (в образе «алкаша в бакалее» в песне «Антисемиты» 64-го года). Отметим, однако, что эту песню Высоцкий периодически исполнял на своих «квартирниках», однако именно с 1974 года это делать вдруг перестал. Может быть, на это каким-то образом повлияла и смерть русского националиста Василия Шукшина?

От «Степана Разина» до «Калины красной»

Середина 60-х стала временем расцвета для державного течения, в частности для его почвеннического крыла (тех самых русских националистов, к которым относил себя и Шукшин). Именно тогда он и написал свой главный роман — «Я пришёл дать вам волю…» (1967) о народном вожде Степане Разине, мечтая его сразу же экранизировать. Надежду на это давали действия властей с их тогдашним поворотом в сторону державного курса. Однако поворот этот оказался половинчатым. Из деятелей искусства, обративших свой взор в далёкое прошлое Руси, власти благоволили лишь к либералам. В итоге в кино «зелёный свет» был дан Андрею Тарковскому, снявшему своего гениального «Андрея Рублёва» (1966) — этакий взгляд либерала-западника на Святую Русь. В театре повезло Юрию Любимову, который инсценировал в своей пролиберальной «Таганке» есенинского «Пугачёва» (1967), подменив его идею: если Есенин в своей поэме подспудно восставал против «жидовствующих комиссаров», которые жестоко подавили мятеж в Кронштадте и антоновский крестьянский мятеж, то Любимов повернул остриё спектакля в обратную сторону, разоблачая уже не «жидовствующих комиссаров» во власти, а «русскую партию», которая стояла на охранительных позициях и билась за то, чтобы прогрессисты-либералы не расшатывали основы советской идеологии.

Что касается Шукшина, то ему с его «Разиным» в этот процесс включиться так и не дали, поскольку его крайний радикализм и «мужицкая» философия попросту отпугнули власти. Шукшин намеренно идеализировал своего героя, оставляя за скобками многие его отрицательные качества, в том числе и антигосударственность воззрений. Эта идеализация вызвала непонимание даже у некоторых единомышленников Шукшина. Вот как об этом вспоминает писатель В. Белов:

«Прочитав сценарий „Степана Разина“, я сунулся с подсказками, моё понимание Разина отличалось от шукшинского. Разин для меня был не только вождём крестьянского восстания, но ещё и разбойником, разрушителем государства. Разин с Пугачёвым и сегодня олицетворяют для меня центробежные силы, враждебные для Русского государства. Советовал я Макарычу вставать иногда и на сторону Алексея Михайловича.

— Как же так… — нежно возмущался Макарыч. — Это по-другому немножко. Не зря на Руси испокон пели о разбойниках! Ты, выходит, на чужой стороне, не крестьянской…

Горячился и я, напоминая, что наделали на Руси Пугачёв и Болотников. Вспоминали мы и Булавина, переходили от него напрямую к Антонову и Тухачевскому. Но и ссылка на Троцкого с Тухачевским не помогала. Разин всецело владел Макарычем. Я предложил добавить в сценарий одну финальную сцену: свидание Степана перед казнью с царём. Чтобы в этой сцене Алексей Михайлович встал с трона и сказал: „Вот садись на него и правь! Погляжу, что у тебя получится. Посчитаем, сколько у тебя-то слетит невинных головушек…“

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: