Александр Лебедев - Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина

- Название:Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:политиздат

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-250-00645-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лебедев - Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина краткое содержание

Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Якушкин тоже не там искал своего счастливого соперника.

Нарышкина так и не пришлось вызывать на дуэль, вызов как бы повис в воздухе, рука, готовая бросить его, так и осталась поднятой в самом начале ритуального жеста, энергия взмаха оказалась нереализованной, вызов получил новую пролонгацию…

На сцене появился Ф. П. Шаховской.

Коллизия «Горя от ума» на самом деле приняла перевернутый вид. Герою драмы пришлось неожиданно узнать, что он имеет дело с достойным противником, который и противником-то его не является. Поднять руку на Шаховского для Якушкина было невозможно, но по причине, совершенно обратной той, по какой невозможно это было сделать Чацкому в отношении к Молчалину.

«Интересное указание было сделано в заседании Ленинградской Секции по изучению декабристов, после сообщения о публикуемых материалах, Е. Н. Щепкиной, которая, напомнив, что в числе лиц, предполагавшихся прототипом Чацкого, указывался и Якушкин, высказала мысль, что роман его с Н. Д. Щербатовой, как он рисуется по предлагаемым письмам, мог служить канвой для фабулы комедии. И действительно, в основной психологической ситуации, в характерах если не всех, то некоторых лиц и даже в отдельных деталях можно найти точки соприкосновения между реальностью и вымыслом. Их более подробное сличение могло бы явиться благодарной темой. Осведомленность же Грибоедова о личных делах Якушкина вполне естественна при близости их по Смоленской губернии, по Московскому университету. В такой же мере он был близок и с И. Д. Щербатовым…»

В. Н. Нечаев. Письма И. Д. Якушкина к И. Д. Щербатову (1816–1821 гг.)«Роман» Якушкина с Н. Д. Щербатовой если бы и мог служить некоей канвой для фабулы грибоедовской комедии, то в известном смысле только «от противного». Хотя, конечно, фигура Якушкина и высвечивает образ Чацкого каким-то особым все-таки светом…

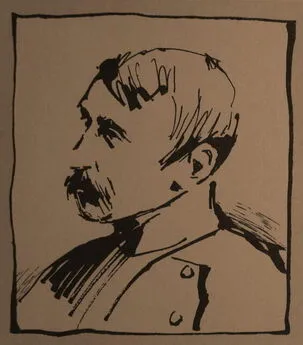

Когда я писал о Грибоедове, о его Чацком, Якушкин не стоял перед моими глазами. Да и задача моя была прежде всего не в том, чтобы каким-то образом конкретно-исторически идентифицировать Чацкого, а в том, чтобы отделить Чацкого от все того же «второго я» самого Грибоедова, ибо в противном случае получалась постоянная путаница в оценке и Чацкого, и Грибоедова. А вот теперь мне будет, думаю, уже трудно, вспоминая Чацкого, не вспомнить молодого Якушкина, — с его тончайшей душевной деликатностью и вместе с тем с его неукоснительным нравственным прямодушием, с его почти уже совсем взрослой зрелостью гражданского чувства и юношеской незащищенностью чувствительной души. И сквозь гордый, дерзкий и несколько смешно заносчивый силуэт достаточно-таки театрального, действительно, Чацкого мне теперь всегда, наверное, будет видеться прекрасное лицо молодого Якушкина, каким он изображен на известной акварели 1816 года Н. И. Уткиным — в гвардейском мундире, с боевыми орденами и железным крестом за храбрость при сражении под Кульмом, когда словно забрезжили окончательная победа над Наполеоном и крушение «Великой империи», — крестом, который был сорван с Якушкина потом при совершении обряда гражданской казни после Сенатской и который всегда носил, словно приняв этот крест на себя, бывший «старый семеновец» Чаадаев, «разжалованный» в сумасшедшие…

Чаадаеву в ту пору нечего было этим жестом доказывать что-либо иное, кроме своей верности памяти тех «людей двенадцатого года», с которыми он прошел всю Отечественную и потом всю остальную жизнь, хотя уже и лишь мысленно, и разными дорогами.

«…Чацкий шел прямой дорогой на каторжную работу, и если он уцелел 14 декабря, то наверно не сделался ни страдательно тоскующим, ни гордо презирающим лицом. Он скорее бросился бы в какую-нибудь негодующую крайность, как Чаадаев… но успокоился бы на мысли, что «его час не настал». У него была та беспокойная неугомонность, которая не может выносить диссонанса с окружающим… Это — то брожение, в силу которого невозможен застой в истории и невозможна плесень на текущей, но замедленной волне ее.

Чацкий, если б пережил первое поколение, шедшее за 14 декабрем в страхе и трепете, сплюснутое террором, выросшее, пониженное, задавленное, — через них протянул бы горячую руку нам».

А. И. Герцен. Еще раз БазаровЧто-то тут прямо идет к Якушкину, что-то не совсем, но в том, что рука была протянута именно ему, Герцену, — Герцен был бесспорно прав. Но в ту пору, о которой идет речь в письмах молодого Якушкина, до всего этого было еще далеко…

На упомянутой выше акварели прежде всего сразу же замечаешь глаза молодого Якушкина и сразу же понимаешь, что они действительно зеркало его необыкновенной души; их какое-то совершенно особенное светлое и спокойное ликование, обращенное прямо и доверчиво, кажется, туда, где «за далью непогоды есть блаженная страна»… И «где нас нет» — это молодой Якушкин сможет сказать чуть позже, как раз тогда, когда его первая любовь сорвется в отчаяние, когда начнет вдруг приоткрываться для него вся двусмысленность его роли в той драме чувств, участником которой он оказался и в которой никак не мог разобраться до самого конца, то уходя со сцены, то опять навязываясь, как выяснилось, со своими чувствами, то надеясь, то впадая во мрак.

«Приезд Якушкина заставил меня сделать выводы очень для него неблагоприятные… Я надеялась, что, руководимый своим здравым смыслом, он не будет иметь слабость вернуться так скоро. Я не знаю мотивов его возвращения, но имею печальное убеждение, что я виновата в отношении него этим обвинением, которое, может быть, очень несправедливо. Он вернулся печальный, больной. Он мне вручил письмо, которое я должна была прочесть. Я была благоразумна, то есть эгоистична. Я его не открыла. Бог знает, хорошо ли я поступила. Я вернула ему его письмо вчера, сказав, что он должен был адресоваться к тебе, если имел сообщить мне что-нибудь столь важное. Он его принял, сказав мне, что я хорошо сделала, не прочитав его, что это была последняя попытка, и что он решил теперь твердо покинуть Россию, и потом… что о нем, может быть, будут говорить в течение нескольких месяцев, что он себя убьет, и что я тогда буду освобождена от его назойливости. Я не знаю, что он хотел сказать… Эти слова меня сразили; я чуть-чуть не попросила у него письмо назад… Голос мне изменил… Он ушел, оставив меня в состоянии, которое я не умею тебе изобразить… Я забыла сказать, что он отказался сообщить тебе содержание письма, не желая более пользоваться посредником в сношении со мной»…

Из письма Н. Д. Щербатовой брату, 8 марта 1819 г.В известном смысле можно сказать, что это была уже не развязка, а эпилог. Якушкин впал в экстремальное состояние. Он заболел, болезнь была тяжкой, вроде бы, кажется, вновь вспыхнула какая-то «лихорадка», которую он получил еще в походах. Вместе с тем, как видим, у него возникали мысли о самоубийстве. В одном из писем он говорит о намерении отбыть в Америку — «ничего нет ни ужасного, ни чрезвычайного в этом проекте: тысячи и тысячи людей предпринимают это путешествие, одни, чтоб избежать скуки, другие может быть, чтобы быть полезными, сражаясь за независимость народа, который кажется достойным свободы». Речь шла о Южной Америке и участии в борьбе против испанского господства там. Были у Якушкина и иные, не менее экстравагантные порывы. Правда, прежде всего он вроде бы собирается решить свой «крестьянский вопрос», то есть освободить от крепостной зависимости своих крестьян. Предприятие, как помним, завершается неудачей. И не только, естественно, потому, что Якушкину чинились всякого рода препятствия со стороны «властей», как при упоминании об этом характерном эпизоде постоянно говорится в соответствующих работах, посвященных декабризму, но и по явному несовершенству самого плана, самой идеи Якушкина освобождения крестьян безземли. Эмоциональный порыв в этом случае у Якушкина, пожалуй, превозмог его политико-экономические потенции. Впрочем, подобного же рода проекты пытались в ту пору осуществить и иные деятели декабристского круга. С объективной точки зрения все это было своеобразными экспериментами, своеобразным моделированием на подходах к серьезной постановке самого важного и самого мучительного для декабристского движения вопроса о «рабстве». Но для Якушкина осуществление его проекта решения «крестьянского вопроса» имело еще и особый внутренний смысл. «Когда же это кончится, — пишет он по поводу осуществления своего проекта в одном из писем, — я буду считать себя свободным или, по крайней мере, рассчитавшимся с своею совестью». И тогда… Что «тогда» — не очень-то все-таки ясно. Прежде всего потому, что к тому времени Якушкин уже успел «хлопнуть дверью», покидая то совещание его друзей-декабристов, на котором был отвергнут его вызов на цареубийство. План самого акта цареубийства, предложенный Якушкиным, был достаточно вроде бы прост, но очень характерен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: