Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]

- Название:Три дочери Льва Толстого [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2019

- ISBN:978-5-389-17398-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres] краткое содержание

Три дочери Льва Толстого [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Жить с ним стало невыносимо, а дело с ним делать еще невозможнее, так как его интригам нет конца. Теперь мы открыто отделились от него. Вероятно, он постарается наделать нам много пакостей, но дальше с ним заодно действовать нет возможности.

Вот, кажется, и все.

…Да, еще хотела написать тебе то, что Сергеенко, который любит помпу и громкие слова, старался все время убедить нас в том, что нужно из Ясной Поляны сделать культурное и показательное имение: настроить школ, домов для посетителей, площадки для митингов, дорогу, устроить образцовое хозяйство всех отдельных отраслей, и когда я убеждала его в том, что это невозможно и ненужно, так как не в этом значение Ясной Поляны, то он говорил, что большевики это любят и надо хоть делать вид, что мы это делаем для их удовлетворения. А между прочим, за два года его пребывания здесь он ничего, кроме телефона, не сделал. Но я не люблю обманывать, хотя и большевиков…» [1125]

Младшая сестра Александра жила в Москве, улучшались ее отношения с матерью. Еще 3 сентября 1918 года С. А. Толстая зафиксировала немаловажное событие: «Писала новое завещание, чтобы включить дочь Сашу в число наследников после меня: она была исключена за ее ужасное ко мне отношение после смерти ее отца. Теперь я простила» [1126]. В Москве Александра Львовна занималась делами матери по книгоиздательству [1127], сообщала ей о сделанном. Та в ответ написала в марте 1919 года, что деньги, если бы удалось их получить, конечно же, нужны чрезвычайно: «Теперь, весной, предстоят огромные расходы по хозяйству. Например, солома (старновка) на щиты, в парник, будет стоить более 400 рублей. Корма скотине тоже надо покупать; его недостает никак. Изводит нас это мелкое хозяйство». Потом жаловалась: «Эти матерьяльные заботы и дрязги замучили меня, и, пока не будет возможности сменить весь персонал на дворне и скотной, до тех пор будет продолжаться воровство. А где взять людей? Прости меня, милая Саша, что со своими мелкими дрязгами еще мучаю тебя. Стара я стала, слепну, седею быстро и очень тоскую» [1128].

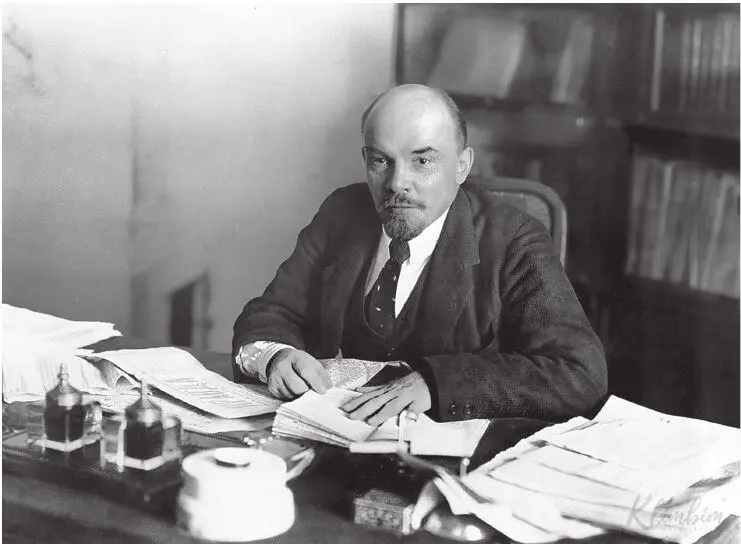

В. И. Ленин. 1918

На смену тревогам и заботам приходили праздники. «Троицын день! – писала С. А. Толстая. – Прекрасная погода, сирень и ландыши цветут в изобилии. На яблонях медянки и сухой мох. Пришли со станции дочь Саша и внучка Анночка [1129]. Все им очень обрадовались. Везде песни, пляска, хороводы». Софья Андреевна спотыкалась на мысли, что любит своих старших детей и внучку Танечку. Видимо, осознание этого было мучительно: рядом ведь и дочь Саша, и внучка Анночка. Но потом поняла: «О сыне Сереже думала, что особенное к нему и Тане отношение потому, что с ними связано прошедшее счастливое время» [1130].

Дела у Общества «Ясная Поляна» не спорились. 22 июня уставшая Софья Андреевна с огорчением записала: «Опять совещание Толстовского общества – одни слова, дела мало. Вечером опять посетители из продовольственного комитета. Один из них мечтатель – и только» [1131].

Не изменивший своим барским привычкам бывший князь Н. Л. Оболенский был рад слыть хозяином, но заниматься хозяйством не умел и не хотел. Он сибаритствовал и не прочь был пофлиртовать на стороне: еще прошлым летом, в 1918 году, он, сорокашестилетний отец четверых детей, влюбился во внучку Толстого, и молоденькая восемнадцатилетняя Соня ответила ему взаимным чувством; их роман продлился около двух лет.

У Татьяны Львовны были другие заботы: она плела веревочные подошвы к туфлям (за лето связала «с десяток пар туфель из бечевы»), выращивала овощи, ходила в лес за дровами, делала запасы на зиму. Надеялась выручить за написанную книгу воспоминаний деньги. Софья Андреевна сочувственно записала в ежедневнике: «Бедная Таня – пришлось ей зарабатывать свой хлеб с дочкой!» [1132]

Летом 1919 года центр вооруженной борьбы в ходе Гражданской войны переместился на Южный фронт, генерал А. И. Деникин успешно продвигался в направлении Курск – Орел – Тула – Москва. 5 июля Софья Андреевна отметила: «Слухи о победах Деникина, взятие Ельца и сожжение его; об окопах на Косой Горе и проч.» [1133].

Театр боевых действий приближался к Туле. «Слухи, что идет с войском Деникин бить большевиков , но будет ли лучше – Бог знает! Нам большевики все дают и нас ничем не обижают», – писала она [1134]. В отношении решений советской власти по Ясной Поляне Софья Андреевна была права. 26 июля она отметила: «Тревожные слухи, что идут на Тульскую губернию войска Деникина и будут нас грабить» [1135]. Вот запись С. А. Толстой от 14 августа: «Слухи о погибающем владычестве большевиков. Все радуются, а я им благодарна за постоянные услуги и помощь» [1136]. Советская власть висела в те дни на волоске.

В апреле 1917 года на заседании правления Толстовского общества в Москве [1137]рассматривался вопрос об издании Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. В состав редакционной комиссии вошли Сергей и Александра Толстые, В. Ф. Булгаков, Н. Н. Гусев, Н. В. Давыдов и др. После Октябрьской революции этот вопрос был поставлен В. И. Лениным на государственном уровне. В. Г. Чертков, находивший поддержку у новой власти [1138], сыграл важнейшую роль в подготовке издания Полного собрания сочинений в 90 томах и его публикации.

Позднее Александра Львовна совершенно справедливо указала на сложившееся к тому времени положение вещей в этой сфере: «Полные собрания сочинений, печатавшиеся до сего времени матерью, Сытиным и другими, были далеко не полными. Некоторые произведения, как, например, „Воскресение“, были искажены цензурой, религиозно-философские статьи запрещены совсем, дневники и письма напечатаны лишь частично» [1139]. Неопубликованными оставались незавершенные и неотделанные произведения писателя, планы, наброски и отрывки художественного содержания, многочисленные варианты художественных произведений, наброски философского и публицистического содержания, записные книжки и т. д. Оставались неизвестными юношеский период творчества Толстого, предшествующий повести «Детство», драматические опыты 1850–1860-х годов, статьи и заметки севастопольского периода и т. д. Практически неосвоенный эпистолярный фонд включал в себя свыше семи тысяч писем Л. Н. Толстого по широкому спектру тем и проблем.

К тому времени существовало два собрания рукописей Л. Н. Толстого. Одно с середины 1880-х годов собирал, хранил и систематизировал В. Г. Чертков. Находясь в Англии с 1897 по 1908 год, высланный из России Чертков получал от Толстого рукописи, черновики, копии писем и дневники, публиковал его запрещенные на родине произведения. В 1918 году Софья Андреевна Толстая весьма остроумно и отчасти язвительно заметила: «…я поняла, что для Льва Ник-ча Чертков был умственный склад мыслей , выражаемых в письмах и статьях, им посылаемых. Для Черткова же это был драгоценный и дорогой склад рукописей , увозимых у Англию» [1140]. Со временем в его руках был сосредоточен огромный рукописный материал, относящийся к позднему периоду творчества писателя (1880–1910). Напомним, в 1913 году Чертков передал его, привезя из Англии, на хранение в Рукописное отделение Академии наук. Позднее, в 1926 году, материалы поступили в Государственный Толстовский музей в Москве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]](/books/1143859/nadezhda-mihnovec-tri-docheri-lva-tolstogo-litres.webp)

![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/1147786/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi.webp)