Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]

- Название:Три дочери Льва Толстого [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2019

- ISBN:978-5-389-17398-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres] краткое содержание

Три дочери Льва Толстого [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Человек в синей поддевке обнадеживал, у него большие „связи“. Надо много для подкупа. Я не возражаю. Разве мы не найдем денег в Москве для спасения Николая Николаевича!

Но через несколько дней подозрительный тип пришел сказать, что он отказывается: по наведенным справкам, ничего сделать нельзя.

Николая Николаевича казнили. Первые дни я ждала ареста. Думала, что меня выдаст синяя поддевка, но он оказался честнее, чем я предполагала» [965].

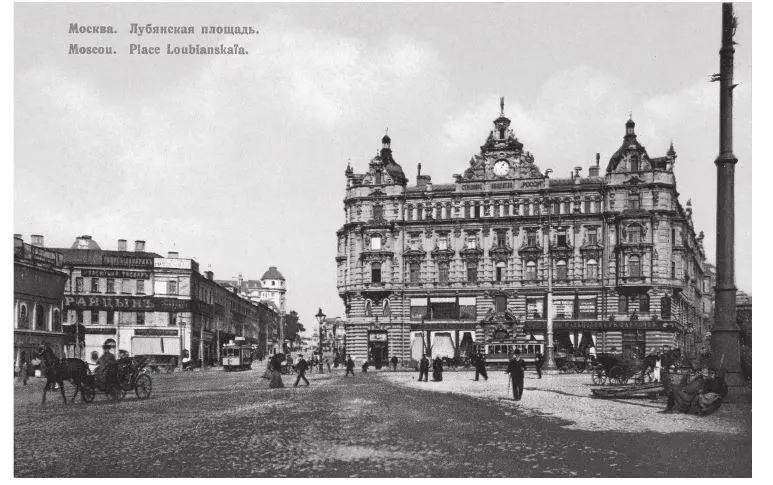

И все же за первым арестом Александры Львовны последовал новый. В том же году к ней обратились друзья с просьбой разрешить проводить совещания в квартире Общества изучения творений Л. Н. Толстого, где она жила рядом с редакционной комнатой [966]. Толстая знала, что эти встречи носили политический характер, но не предполагала, что у нее собирается верхушка Тактического центра [967]. Александра Львовна не принимала участия в его работе и только, как вспоминала позднее, «раза два ставила самовар и поила их чаем» [968]. Однако 28 марта 1920 года она была арестована по обвинению в принадлежности к этому центру и провела два месяца во внутренней тюрьме – на Лубянке, 2.

О пережитом рассказывает дневник Александры Львовны, который она вела осенью 1920-го – зимой 1921 года, сидя в тюрьме и в московском концлагере, и тюремно-лагерные главы книги «Дочь», созданные ею в Японии и США в 1930-е годы.

Александра Толстая

Начало каторжной литературе в русской культуре, как известно, положил Ф. М. Достоевский «Записками из Мертвого дома» (1860–1862). Он создал это произведение, опираясь на собственный десятилетний опыт сибирской каторги и ссылки. Большой вклад в историю тюремно-каторжной литературы внес Л. Н. Толстой. В своем последнем романе, «Воскресение» (1899), Толстой шаг за шагом исследовал жизнь Российской империи конца XIX столетия. Стремясь исходить из личного опыта [969], писатель неустанно встречался и беседовал со многими людьми из самых разных сфер российской жизни. Ему были интересны решительно все: тюремные надзиратели, начальники тюрем, адвокаты, сектанты, революционеры, прибывший из Сибири американский журналист Дж. Кеннан [970], родственники. Беседы с ними давали неоценимое знание: от конкретики тюремного быта до подробностей заседаний в Сенате, от положения политических заключенных до пребывания женщин на карийской каторге [971]. Писатель посещал судебные заседания, разговаривал с потерпевшими, а будучи в Москве, отправился однажды проводить до вокзала процессию осужденных в ссылку и на каторгу. У Толстого в те годы появились и добровольные помощники, собиравшие для него материалы о ссылке и каторге [972]. Сам писатель уделил большое внимание и книгам о сибирской каторге [973].

В семье Толстых «Записки из Мертвого дома» читали вслух, младшая дочь Александра хорошо знала и последний роман отца «Воскресение». Любопытно, что многое из пережитого когда-то самим Достоевским и переданного его литературным героем Горянчиковым в «Записках из Мертвого дома», а также из написанного Толстым в романе «Воскресение» повторилось сначала в ее жизни, а потом ею же было описано в дневнике и в книге «Дочь». Жизнь и литература теснейшим образом переплелись в этом историко-культурном сюжете.

Прочитав «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, роман «Воскресение» Л. Н. Толстого, а затем тюремные и лагерные записи А. Л. Толстой, нельзя не заметить: перед нами постепенно выстраивается своего рода единый текст, объединяющий воспоминания двух осужденных (середины XIX века и первых лет советской власти), а также романное повествование, во многом имеющее документальную основу. Есть между этими текстами разнообразные переклички. В них описаны окружение и царящие среди заключенных нравы, поведение начальства и осуществляемые им мероприятия. К примеру, ночной шмон с непременным изъятием у арестантов денег проводился как в Сибири, так и в Москве 1920 года.

Однако этот единый текст (дадим ему определение: тюремно-лагерный) предполагает и вариации, продиктованные самыми разными обстоятельствами. Пролистаем отдельные его страницы.

Символично, что тюремно-лагерный текст Александры Львовны Толстой начинается с ее спонтанного обращения к молитве. Дочь Толстого доставили мартовской ночью на Лубянку, 2, и определили в маленькую камеру, в темноте кишащую крысами. Арестантка оставила запоминающееся описание той ночи:

«Крысы карабкались по стене, по ножкам табуретки, бегали по подоконнику. Я нащупала табуретку, схватила ее и вне себя от ужаса махала ею в темноте.

– Что за шум, гражданка? В карцер захотели? – крикнул в волчок надзиратель.

– Зажгите огонь, пожалуйста! Камера полна крыс!

– Не полагается! – Он захлопнул волчок.

Я слышала, как шаги его удалялись по коридору.

Опять на секунду все затихло. Мучительно хотелось спать. Но не успела я сомкнуть глаз, как снова ожила камера. Крысы лезли со всех сторон, не стесняясь моим присутствием, наглея все больше и больше. Они были здесь хозяевами.

В ужасе, не помня себя, я бросилась к двери, сотрясая ее в припадке безумия, и вдруг ясно представила себе, что заперта, заперта одна, в темноте с этими чудовищами. Волосы зашевелились на голове. Я вскочила на койку, встала на колени и стала биться головой об стену.

Удары были бесшумные, глухие. Но в самом движении было что-то успокоительное, и крысы не лезли на койку. И вдруг, может быть, потому, что я стояла на коленях, на кровати, как в далеком детстве, помимо воли стали выговариваться знакомые, чудесные слова. „Отче наш“ [974], и я стукнулась головой об стену, „иже еси на небесех“, опять удар, „да святится…“ и когда кончила, начала снова.

Лубянка, 2. Доходный дом страхового общества «Россия». Открытка. 1910

Крысы дрались, бесчинствовали, нахальничали… Я не обращала на них внимания: „И остави нам долги наши…“ Вероятно, я как-то заснула.

Просыпаясь, я с силой отшвырнула с груди что-то мягкое. Крыса ударилась об пол и побежала. Сквозь решетки матового окна чуть пробивался голубовато-серый свет наступающего утра» [975].

На следующий день Толстую перевели в общую камеру.

В тюремно-лагерном тексте непременно оговаривались условия для гигиены. На Лубянке, 2, по воспоминаниям А. Л. Толстой, «надзиратели водили в уборную три раза в день. Это надо было сделать так, чтобы заключенные из разных камер не встречались. Уборных было мало, а камеры переполнены, поэтому водили редко и на очень короткое время. Утром на нас шестерых полагалось пять минут. Уборная была маленькая, с одной ванной, душем и краном. Днем же водили в уборную, где не было ни крана, ни ванны и нельзя было даже помыть рук. Поэтому я всегда утром наполняла свой таз водой и в этой воде мыла руки, а на другое утро выносила таз в уборную. У нас выработалась привычка, при которой можно было использовать каждую минуту нашего пребывания в ванной. В пять минут мы ухитрялись не только вымыться, но иногда даже кое-что выстирать. Я делала так: намыливалась и тотчас же пускала на себя душ, пока душ поливал меня, я стирала. Все это занимало около двух минут времени. Трое мылись под душем, трое под краном. Вода была ледяная» [976]. Параша в камере была, но без крышки, поэтому женщины терпели, но ею не пользовались.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]](/books/1143859/nadezhda-mihnovec-tri-docheri-lva-tolstogo-litres.webp)

![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/1147786/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi.webp)