Аида Арье - Русские эмигранты и их потомки. Истории успеха

- Название:Русские эмигранты и их потомки. Истории успеха

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Грифон

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98862-409-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аида Арье - Русские эмигранты и их потомки. Истории успеха краткое содержание

Русские эмигранты и их потомки. Истории успеха - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

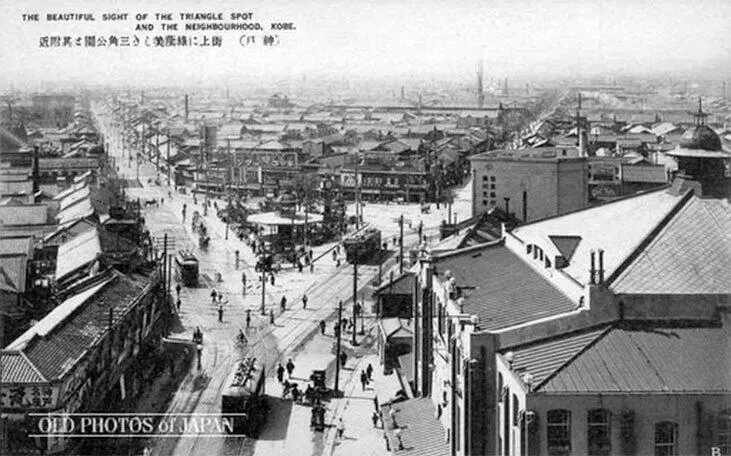

Итак, в результате продолжительных скитаний конечной точкой в затянувшемся путешествии стал портовый японский город Кобе. Этому выбору есть несколько объяснений: во-первых, в то время иностранцы могли селиться в Японии лишь на строго определённой территории; во-вторых, именно Кобе считался морскими воротами Японии, куда стекались иностранные товары и сами иностранцы; в-третьих, после Великого землетрясения Канто [30] Сильное землетрясение 1 сентября 1923 г. в Японии. Название получило по региону Канто, которому был нанесён наибольший ущерб. На Западе его именуют также Токийским или Йокогамским. Землетрясение стало причиной гибели нескольких сотен тысяч человек и причинило значительный материальный ущерб.

1923 г., полностью разрушившего Токио и прилегающие к нему города, правительство активно переселяло уцелевших людей в Кобе, за счёт чего город ощутимо рос и развивался.

Из небольшого приморского городка Кобе быстро преображался в современный, оживлённый и, что совсем нетипично для Японии, космополитичный город. На улицах начали появляться отстроенные на западный манер дома, открывались лавки привозных европейских товаров, а чуть позже появились свои собственные небольшие фабрики, призванные изготавливать на месте всё то, что до недавнего времени приходилось привозить из-за моря. Иностранный квартал Кобе пестрел салонами модисток, магазинчиками женского белья и платья, лавками с отменным вином и прочими заграничными диковинками. В чём-то именно Кобе стал для японцев той школой, где они смогли перенять новые для себя знания и впоследствии доказать всему миру, что способны применять их на практике ничуть не хуже своих учителей.

Фотография Кобе 30-х годов XX века

Фотография Кобе 1920-х годов

Впрочем, для того, чтобы у консервативных японцев возник мало-мальски стабильный спрос на заморские диковинки, европейцам пришлось немало потрудиться. Разница в одежде, кулинарных предпочтениях, интерьере и прочих сторонах жизни поначалу не предвещала бойкой торговли. Многие из тех вещей, которые европейцы могли предложить в качестве товара, просто-напросто не вписывались в повседневную жизнь рядового японца. В самом деле, зачем аскетичному самураю нужен какой-то вычурный стул, если он привык сидеть, поджав ноги? К чему японкам отрезы неизвестных им тканей, если у них есть первоклассный шёлк, согревающий зимой и приятно холодящей кожу летом? А уж о еде и говорить не приходится. Таким образом, поначалу главными покупателями и завсегдатаями эмигрантских магазинчиков были сами эмигранты.

Но предприимчивый Морозов понимал, что так будет не всегда. Вразрез с тем, что можно было ожидать от бывшего производителя тканей, Фёдор Дмитриевич на этот раз сделал ставку на сладкое. Начав, как и многие приезжие, с торговли мелкими товарами вразнос, Морозов довольно быстро скопил небольшой капитал, позволивший ему в 1931 г. открыть собственное производство шоколада. Едва ли в тот момент Морозов предполагал, что несколько десятилетий спустя его фамилия будет прочно ассоциироваться в сознании миллионов японцев с тёплым вкусом тающих во рту трюфелей. Для начала Морозову предстояло не только влюбить местных жителей в шоколад, но и доказать, что он достоин соседствовать на столе с традиционными японскими сладостями.

Что же представляли из себя эти островные сладости (по-японски – «вагаси»), которыми баловали японских детей ещё задолго до появления шоколада в самой Европе? Многих из нас одно только перечисление ингредиентов заставит удивиться и даже оторопеть: красная фасоль, подслащённый рис, водоросли агар-агар, зелёный чай… Но не торопитесь с выводами! Если о вкусовых достоинствах вагаси ещё можно поспорить (хотя кто же спорит о вкусах?), то внешний вид каждой такой «конфеты» тянет как минимум на маленький кулинарный шедевр. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто посмотреть на пастилу ёкан цвета насыщенного берилла [31] Название берилла восходит через латинское beryllus к греческому βήρυλλος, что означает «драгоценный сине-зелёный (цвета морской воды) камень».

или на персиковый бисквит касутэра , напоминающий розовые щёчки молодой девушки. Даже самый предвзятый обыватель будет вынужден признать, что невзрачный коричневый шоколад едва ли мог соперничать с искусно выполненными вагаси . А красота еды для японца – не пустой звук!

И тем не менее постепенная вестернизация Японии, хоть и медленно, но давала свои всходы. Молодому поколению хотелось прикоснуться к чему-то новому, перенять европейские привычки, благодаря чему западные вкусы начали постепенно влиять на каждодневный быт японцев.

И всё же, почему Фёдор Морозов избрал в качестве своего источника дохода именно шоколадное дело? Не проще ли было оставить его опытным специалистам – бельгийцам или французам, а самому заняться чем-то иным? Но если мы проведём небольшое исследование истории производства шоколада на рубеже XIX–XX веков, то всё сразу же встанет на свои места, а выбор Морозова окажется вполне закономерным и в чём-то даже прозаичным.

Благодаря усилиям таких российских кондитеров, как Борман, Эйнем, Абрикосовы, чьи достижения неоднократно отмечались до революции призами на международных выставках, понятие «романовский шоколад» прочно вошло в обиход как на Западе, так и на Востоке. В начале века это словосочетание стало определённым брендом, залогом качества и элитарности продукта, благодаря которому российский шоколад высоко ценился на мировом рынке. Поэтому в определённом смысле можно сказать, что Морозов решил использовать широко известный бренд «романовский шоколад», под которым, в сущности, понимался любой качественный шоколад «а-ля рюсс» [32] По-французски а ла рюсс (à la russe) означает: в русском духе; по-русски.

.

Итак, в 1931 г. в центральном районе Кобе по адресу: Tor Road, 103, Фёдор Дмитриевич Морозов открывает свой первый магазин, продававший конфеты собственного производства. Если проводить параллели, то улица Tor Road стала в Кобе чем-то вроде Немецкой слободы в Москве времён Петра I. Во многом именно Tor Road предвосхитил современную многоликую Гиндзу (Ginza) – знаменитый квартал магазинов и развлечений на любой вкус (но не на любой кошелёк). Название компании дали хоть и незатейливое, зато понятное и хорошо запоминающееся – «Confectionery [33] Кондитерские изделия ( англ .).

MOROZOFF».

Нельзя сказать, что иностранная компания по производству сладостей была чем-то невиданным для Японии того времени. Хотя шоколад и оставался ещё долгие годы дефицитным товаром, доступным далеко не каждому японцу, было бы несправедливо считать фабрику Морозова единственной в своём роде. К примеру, «сладкое» дело довольно успешно продвигал ещё один русский эмигрант Гончаров – по слухам, бывший кондитер-поставщик Российского императорского дома. А уж европейские кондитерские и шоколадные дома росли в Кобе, как грибы после дождя. Тем не менее в истории компании Morozoff имеется как минимум один поворотный момент, который делает её по-настоящему исключительной на фоне всех прочих.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: