Нелли Морозова - Мое пристрастие к Диккенсу. Семейная хроника XX век

- Название:Мое пристрастие к Диккенсу. Семейная хроника XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новый хронограф

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-94881-170-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нелли Морозова - Мое пристрастие к Диккенсу. Семейная хроника XX век краткое содержание

Мое пристрастие к Диккенсу. Семейная хроника XX век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Постепенно, один за другим, стали объявляться у нас в доме ее братья из разных деревень и зять. Все они были добры молодцы, как на подбор — кровь с молоком. Все застенчивы и объяснялись больше ухмылками. Они чтили Мотю как старшую — ей было под тридцать — и приезжали советоваться. Сначала пугливо, по ночам, потом смелее.

Кухня наша превращалась в цыганский табор: молодцам стелили на полу, но галдеж стоял немецкий. Мотя, забыв о конспирации, свирепо кричала на своих братьев. Мать заподозрила, что причина ее крика — неумение дать дельный совет, и попробовала сама вникнуть в их нужды.

Вскоре Мотя была почтительно ими отстранена (покрикивала она уже чисто формально), а мать стала непосредственным поверенным молодцев. Им было трудно выговорить ее отчество, и звали они ее «тетья Вера», хотя была она ровесницей их сестры.

Отец слегка потешался над этой ее ролью, но иногда они вдвоем тихо обсуждали дела братьев, и по их лицам было ясно, что дела эти нешуточные.

Наверное, мать давала им хорошие советы, потому что они раз от разу веселели, становились увереннее и, наконец, стали приезжать открыто: братья из деревни навещают свою любимую сестру в городе — что тут особенного?

А вот с Мотей стало твориться неладное. Ее глаза были постоянно красны, ночами она тяжко вздыхала. Тарелки сыпались у нее из рук, что при немецкой ее аккуратности было странно.

При расспросах лицо ее несчастно каменело, и она мотала головой.

Однажды она вернулась с базара в сопровождении милиционера и целой толпы. Выяснилось, что Мотя бросилась под трамвай и чудом уцелела.

Меня выставили на улицу, мать быстро объяснилась с провожатыми, и они ушли. Отцовское положение помогло избавить Мотю от допросов в милиции и вообще не привлекать к ней внимания.

Дома Мотя продолжала молчать и плакать. С нее не спускали глаз. Наконец мать сообразила под каким-то предлогом зайти с ней к хорошо знакомому врачу.

Доктор Шульц, бывая у нас в доме, пользовался особым расположением Моти как ее соплеменник и «утшеный шеловик».

Шульц вышел к маме из кабинета:

— Она беременна.

Плачущая Матильда мотала головой: «Их бин девушк, их бин девушк…».

Мать попыталась ей объяснить, что ничего постыдного в ее положении нет. В новом обществе, где уничтожены предрассудки, можно вырастить ребенка и без мужа, но Мотя закричала:

— Затшем не давай умираль? Мотья хотел! Мотья будет умираль все равно! Их бин девушк… о-о-о…

Доктор Шульц предложил:

— Я могу положить ее к себе в клинику на операцию. Ни одна душа не узнает.

Мотя была ошеломлена, ничего подобного ей не приходило в голову.

Она продолжала повторять: «Их бин девушк», но рыдания затихли.

Постепенно матери удалось установить случившееся.

На одной площадке с нами жила семья, в которую приезжал гостить племянник, молодой рыбак. Этот парень однажды ночью пробрался к Моте, а она, парализованная стыдом и страхом, не смогла позвать на помощь. Потом он исчез, очевидно, уехал к себе домой.

На другое утро после визита к Шульцу в дверь постучали, и на пороге объявился виновник Мотиного «позора». В тесном парадном костюме, с цветами в руках, заливаясь румянцем, как красная девица, и хихикая, он попросил у мамы разрешения, чтобы Мотя вышла за него замуж.

Но Мотя, едва опомнясь от его появления, закричала:

— Вон! Уходить! Сейтшас уходить! Швайн! Швайн!

Она снова впала в отчаяние. Мать вытолкала незадачливого жениха. Мотя отправилась в клинику.

Преданность была основой ее натуры, но по возвращении из клиники ее преданность матери и всей нашей семье не знала границ.

Я, разумеется, понятия тогда не имела обо всей этой драматичной подоплеке и только удивилась, что и в этот раз Мотя повела себя так непохоже на Сашиных Матильд. В ответ на предложение руки и сердца она почему-то стала кричать жениху: «Свинья!».

Дела партийные

Я уже упоминала, что с тридцать второго веселая нищета моих родителей была поколеблена. Нищета стала меньше, но веселья не прибавилось.

Отец съездил в московскую командировку и немного пополнил скудный гардероб матери. Себе покупку пальто он не мог еще позволить и ходил в шинели до пят военного образца.

Работа отнимала у отца все больше времени, и гости собирались у нас все реже. Какую-то роль в изменении домашней атмосферы сыграл приезд Вали и его рассказы, но не думаю, что решающую. Тяжелое нервное истощение отца обнаружилось раньше, а мать и до этого уезжала лечить обострившееся заикание.

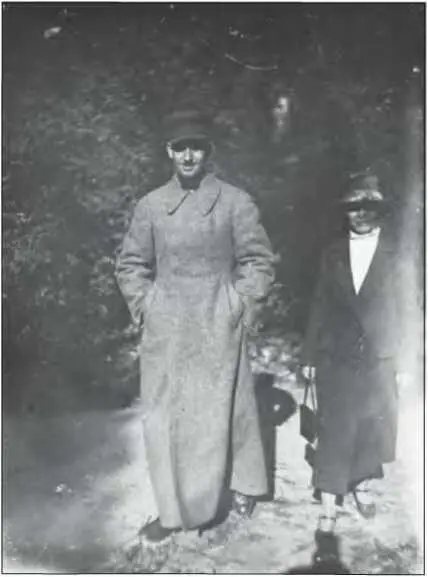

Отец долго не мог позволить покупку пальто и ходил в долгополой шинели. Отец и мама в Таганрогском парке.

Мне с раннего детства были хорошо знакомы слова «посевная», «уборочная». С ними были связаны внезапные (как будто сев или уборка урожая были стихийными бедствиями, а не сезонными деревенскими работами) отъезды отца, тревоги матери. Всегда казалось, что отец уезжает на войну, хотя я знала, что он едет помогать местным районным газетам в «кампании» сева или уборки. Сходство с отъездом на фронт усугублялось тем, что отец опускал в карман шинели враждебно блеснувший браунинг.

Я спросила у матери, зачем он это делает.

— На случай кулацкого нападения.

Потом я спросила отца:

— А тебе удалось застрелить хоть одного кулака?

Он ответил резко:

— Нет! — и рассердился. — Не говори глупостей! Оружие мне дано не для убийства, а для защиты.

Спросить, нападали на него или нет, я уже не осмелилась. Если бы нападали, он сам сказал бы.

Тут мне придется вторгнуться в мои детские воспоминания и попытаться объяснить — себе, другим и в память об отце — как же так могло случиться, что добрый, порядочный и весьма неглупый человек мог не осознать происходящие в стране роковые события и принять в них участие на неправой стороне?

Ранняя молодость моих родителей — почти отрочество — совпала с революцией, которая захватила их благородством идей, возможностью применить бьющие через край силы на благо освобожденного народа. Это было так увлекательно, так не предполагало трагического конца — ну разве что гибель от руки классового врага.

А работа в газете, на ниве просвещения все того же боготворимого народа, который не дорос еще до понимания передовых идей и потому не видит собственного блага, — казалось: это ли не достойное поприще?

Когда спустя десятилетия читаешь старые газеты, то смысл тогдашних законов и указов (особенно тридцать второго года) вопиюще ясен и сквозь тусклый шрифт проступает кровавая подоплека таких слов, как «лишенец», «подкулачник», «летун». Тогда для многих «просвещенных» содержание этих слов было однозначным…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: