Ярослав Голованов - Заметки вашего современника. Том 1. 1953-1970

- Название:Заметки вашего современника. Том 1. 1953-1970

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Доброе слово

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-89796-003-8, 5-89796-004-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ярослав Голованов - Заметки вашего современника. Том 1. 1953-1970 краткое содержание

Первый том «Заметок», начинающихся с описания похорон И. В. Сталина, рассказывает о веселых студенческих проделках, начале работы в НИИ и первых шагах в журналистике. Темы первых 50 записных книжек: плавание с рыбаками в тропическую Атлантику, поездка в Венгрию, знакомство с Ю. Гагариным и Г. Титовым, путешествия по Памиру и Тянь-Шаню, Париж, Петр Капица и Лев Ландау, «снежный человек», озорные путешествия по реке Пинеге, космодром Байконур, приключения в Грузии, начало работы над главной книгой — «Королёв. Факты и мифы» и сотни других самых разнообразных и неожиданных заметок, фактов, наблюдений, цитат.

Заметки вашего современника. Том 1. 1953-1970 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пиво по вкусу напоминает скорее наш квас, но, разумеется, хмельнее.

«Калитки» — полулепёшки-полупирожки с картофельным пюре внутри.

«Шаньги» бывают «белые» — из пшеничной муки и «чёрные» — из ржаной. Основной продукт питания после чая и сахара. Молоко идёт в основном на приготовление шанег.

«Парено молоко» — топлёное молоко пьют и доливают в чай.

Баранки, пряники, конфеты — в зависимости от достатка.

В лесу много ягод: голубика, земляника, морошка, клюква. Но, по моим наблюдениям, ягоды собирают мало, разве что клюкву по осени. Покупной сахар идёт с чаем, на варенье не остаётся.

В лесу полно дичи, зайцы, лисы, медведи. Незадолго до нашего приезда в Михеево убили медведицу. Осиротевший медвежонок бродил рядом с деревней.

На прудах очень много уток. Подпускают так близко, что палку можно докинуть. В поле видел вальдшнепа.

В реках — сёмга, ловить которую запрещено, но все ловят и засаливают. Сёмга приходит на нерест, почти ничего не ест. После икромёта — тощая, невкусная («хуже трески»). Едят солёную треску. Сёмгу и лещей ловят на блесну спиннингом и маленькими тралами с крышкой, которые поднимают, почувствовав, что рыба ткнулась в сетку. На перекатах в быстрой воде ловят хариусов на «мушку». Голавлей и окуней ловят, наоборот, в спокойной воде «закидухами» — длинной леской с грузилом без поплавка, но с 2–3 крючками, на которые насаживают обязательно живых миног. Миноги маленькие, есть щуки, ерши, верховодки. Пашка — внук Анны Ивановны Лукиной — показывал нам остроумное рыболовное приспособление — «катюшу», величиной с обувную коробку, похожую на маленький катамаран. На «катюшу» крепится длинная леска со многими «мушками», образуя подобие перемёта, в нужном месте укрепляется свинцовое грузило, и эта штука, подчиняясь неведомым законам гидродинамики, способна дрейфовать против течения, если вести её с берега. Она играет роль плавучего якоря и позволяет рыбаку передвигаться по берегу вверх-вниз. Конструкция «катюши» зеркально меняется в зависимости от того, на правом или на левом берегу находится рыбак.

Надо отметить, что всё, связанное с рыболовством, пользуется на Пинеге большим уважением. Мы встречали людей, которые могли обеспечить улов всегда, потому что точно знали, где и какую рыбу надо ловить, когда, в какое время года и суток, на какую снасть.

Наверное, этот рассказ объясняет и другое: русский Север никогда не голодал так, как голодало, скажем, Поволжье, когда вымирали целые деревни. Здешний народ не знал крепостного права, они энергичнее, предприимчивее. Наверное, здесь надо искать истинно русский эталонный тип.

Совершенно неверны все сказки о замкнутости и молчаливости местных жителей. Стоит войти в любую избу, как тотчас начинается беседа. Кто, зачем, надолго ли, есть ли жена, дети и обязательно — всё о себе, потом о погоде, прогнозах на охоту, рыбалку и грибы. Люди тут удивительно приветливы, словоохотливы и тем более бесхитростны, чем далее от всяких центров цивилизации живут.

«Напьются, а потом в охапки по деревне ходят…» (в обнимку).

«Мама до края дожила…»

Гладкий ствол сосны, источенный под корой жучком, похож на печатную плату радиосхемы. А если повторить в металле? А вдруг! Вдруг жучок подсказывает нам нечто гениальное!

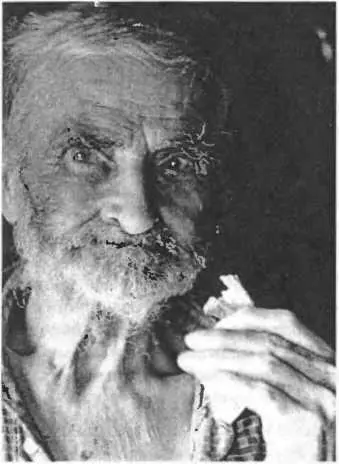

Дед Тимофей лежал в грязной рубахе, в грязных, жёлтых в паху подштанниках, без простыни, на чёрном, усыпанном хлебными крошками напернике, и стряхнуть эти крошки у него не было сил. В щелях бревенчатой избы, законопаченной чёрным от времени мхом, легко было заметить движение множества клопов. В избе было очень жарко и душно, словно тебя с головой накрыли периной. Бабка Анна возилась у печи. Младшая бабкина дочь Фрося, скинув сапоги, валялась на бабкиной кровати, играя с котёнком. Всё окружающее она принимала как должное, не испытывая перед нами ни малейшей неловкости. Именно она и задавала обязательные вопросы: кто, что, откуда? Старшая дочь Степаша сидела за столом и пила чай, поднимая блюдце под самые губы. Степаша жила в Архангельске, работала в трамвайном парке, городская её жизнь угадывалась сразу по обуви и опрятности одежды, по аккуратности прически и рукам, забывшим крестьянскую работу. Степаше было неловко перед гостями за свою семью, за грязного отца, за всю скудность этой жизни и даже за их корявую деревенскую речь. Она кивала и подмигивала нам, как бы давая понять, что и сама всё видит и замечает, ну, уж да ладно, чего уж там, старики, темнота…

Дед Тимофей.

Дед Тимофей был очень стар, но следы глубокой старости: беззубый рот, впалые щеки с клочковатыми бакенбардами, иссиня-бледное лицо, никак не вязались с редкой стройностью фигуры и умным, ясным взором зеленоватых глаз. При нашем появлении он сел на постели, внимательно, строго и молча оглядел нас и отвернулся к окну. Он смотрел в окно, иногда в тяжёлом вздохе, трудно щурясь, широко и беззвучно открывал рот, и тогда его натянутая голая шея, белая, коротко стриженная голова, этот беззубый рот с маленьким горбатым язычком, вся его прямая гордая фигура делали его похожим на старого стервятника.

Мы подарили деду несколько открыток с видами Москвы. Бегло взглянув, он сразу упрятал их в ветхую папочку, в которой лежали несколько маленьких фотографий и какие-то пожелтевшие бумажки. Папочка, ложка, тусклая залапанная рюмка, ножичек и несколько пузырьков с лекарствами — всё это находилось на специальной полочке в ногах дедовой кровати. Он требовал, чтобы всего этого никто не касался, серчал и с надсадным кашлем матюгался.

Из расспросов я понял, что дед Тимофей ничем не болен и умирает от старости. Но до последней минуты он не хотел оставлять своего поста главы семьи, и, хотя из избы уже не выходил, следил со всей строгостью за всем в ней происходящим…

Мы, устрашившись клопов, ночевали на повети и на второй день уговорили деда отдать приказ истопить баню. Поход самого деда в баню был событием. Он шагал из бани покачиваясь, как пьяный. Короткие белые волосы его, слипшиеся от воды, ещё больше напоминали перья. Под шубой на деде была новая красивая ковбойка — подарок Степаши и залатанные, но чистые порты. После бани дед пил с нами разбавленный спирт маленькими птичьими глотками, не морщился, только снова широко открывал рот, снова очень напоминая птицу, которая кого-то пугает.

— Книжками старыми интересуетесь? — спросил дед Роста.

— Интересуемся.

— Ну, вот есть одна у меня…

Он потянулся к своей полочке и вытащил завёрнутую в газету книжку без переплёта и первых страниц. Это был школьный учебник истории средних веков 1956 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: