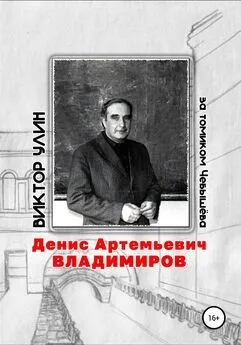

Виктор Улин - Денис Артемьевич Владимиров

- Название:Денис Артемьевич Владимиров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:978-5-532-07410-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Улин - Денис Артемьевич Владимиров краткое содержание

© Виктор Улин 1980 г. « Зимняя канавка» (бумага, карандаш) 14х16.

© Виктор Улин 2022 г. – дизайн обложки.

Денис Артемьевич Владимиров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Увы, я не мог помочь старшему другу реализовать творческое самовыражение; я сам был в полном загоне. « Башкнигоиздат », существовавший с незапамятных времен (и выпустивший в 1958 году книгу « Развитие промышленности Башкирии », написанную моим дедом в соавторстве с крымским татарином из деревни Буздяк Ахметом Валеевичем (Мухаметвалеевичем) Янгуразовым (1910-1978)) стал « Китапом ». Всех авторов с « некоренными » фамилиями выбросили из планов, слетела и моя 2-я книга « Конкурс красоты », рекомендованная русской секцией Башкирского отделения СП СССР и несколькими годами ранее утвержденная издательским советом – что не позволило мне вступить в настоящий Союз писателей. Лишь с развитием электронных ресурсов эти записки были доведены до читателей.

К сожалению, не мною; не знаю кем: соратниками по матмех факультету ЛГУ или выросшим сыном Тёмой…

Но тогда, еще не освободившись от жизненных приоритетов уровня « лишь бы не было войны », я читал мемуары Дениса Артемьевича с непередаваемыми эмоциями.

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории России. И в то же время это событие, требующее многих оценок причин и следствий.

Прочитав немодерированные (по современной терминологии) записки простого свидетеля тех дней, я посмотрел на историю блокады под несколько иным углом зрения.

Мне увиделась истинная правда тех лет: медленное угасание жизни при осознании безысходности.

Происходившее в блокадном Ленинграде было ужасом, для поименования которого в человеческом языке не найдется эпитетов.

И простые слова автора о том, что несмотря на бесчисленные слухи, он не видел свидетельств поедания человеческого мяса, подействовали на меня сильнее, нежели все прочитанные до той поры книги и просмотренные (не по одному разу) фильмы, художественные и документальные.

Так правдиво и страшно мог написать лишь такой человек, как он.

Но в блокадные времена Денис Артемьевич Владимиров был мальчишкой.

Сейчас трудно представить, как мог выжить маленький человек 12-14 лет – в период яростного формирования жизненных сил! – на « детскую » норму хлеба, 125 граммов в день.

И бесконечные поэтизации мужества не могли компенсировать недополученного в физиологическом аспекте.

По большому счету, все молодые люди, пережившие блокаду, пережили клиническую смерть, после которой начинали жить заново.

Но заново начать с « нуля » не удавалось никому; жизненный запас оказывался исчерпанным, а здоровье – подорванным, поскольку не бывает обратимых перемен к худшему.

Вот этот факт биографии и объясняет подмеченную не одним мной старость Владимирова. Блокада забрала у него полжизни уж в возрасте, в котором обычные люди ее лишь начинали.

Конечно, со мной могут поспорить, привести бесчисленные примеры людей, вставших со смертного одра, отряхнувшихся и зашагавших вперед с удвоенной бодростью.

Но у всех разные пороги чувствительности, о чем говорит вышеприведенная биография математика Ляпунова – умнейшего, но слишком чувствительного человека.

Порог Дениса Артемьевича Владимирова был невысоким.

Он невыносимо страдал посторонних звуков, имея очень тонкий слух. На новой квартире в Петергофе не мог уснуть, пока с дальней-предальней фермы доносился низкий гул доильного аппарата. И в том же доме (имевшем звукоизоляцию нулевого уровня) не спал от тонкого зуда до тех пор, пока не случился потоп: несколько суток свистела вода в « автоматике » унитазного бачка у соседей сверху.

Но при всем том он был жизнелюбив, как мало кто.

Да и вообще, имев огромное количество знакомых « блокадников » (к которым относилась и семья моей 1-й жены), я могу сказать, что эти люди отличались приоритетами иными, нежели блокады не пережившие.

У них имелась специфическая идеология, рожденная памятью лет, когда утренние мысли не простирались дальше вечера (а порой и до него не доходили), поскольку жизнь висела на волоске и требовала осознания каждой минуты без планов на будущее.

Разумеется, кто-то был фанатиком идеи; всегда найдутся способные идти в огонь из-за разного количества пальцев в крестном знамении.

Иные, чудом выжив, пытались компенсировать годы висения над бездной заботами о себе с размахом египетских фараонов, весь остаток жизни строивших свои гробницы.

Но нормальные людей из числа тех, кто в постсоветские времена получил почетное звание « Житель блокадного города », отличались легкостью отношения к бытию.

« Блокадники » не стремились обзаводиться автомобилями, обставлять квартиры, никуда не рвались, не испытывали тяги к добротной дорогой одежде.

Они радовались жизни в простейших ее проявлениях: пили, гуляли, веселились при любом удобном случае, общались между собой и выезжали летом на местный курорт Сестрорецк.

И особенное отношение, по понятным причинам, эти люди проявляли к пище.

Еда для бывших блокадников представляла высшую ценность жизни, требовавшую особой заботы. Это выражалось порой в неразумных формах.

(Например, я предпочитаю готовить еду на 1 раз, чтобы съесть ее свежей и горячей.

Исключения типа « суточных » щей, сложных салатов с заправкой или свинины, запеченной большим куском и теряющей неприятный запах после остывания, являются исключениями, подтверждающими правило.

Но бабушка моей 1-й жены Мария Емельяновна Наумова, заправлявшая в семье хозяйством и готовившая 1-2-3-е блюда к каждому обеду, « накладывала » одно меню на другое. В холодильнике у нее всегда стояли 2 кастрюли борща и 2 блюда с жареным морским окунем. На сетования домочадцев, что свежее вкуснее и незачем тратить силы на дополнительную готовку, хозяйка предлагала всем есть новое, а сама питалась вчерашним и позавчерашним.

Не думаю, что Мария Емельяновна любила порченое; просто ей жилось спокойнее, когда дома имелся запас еды мере на 2 дня.)

Денис Артемьевич Владимиров тоже очень любил поесть.

Не « есть », а « поесть »; знающие толк в еде меня поймут.

Лозунг « надо есть, чтобы жить – а не жить, чтобы есть », всегда был уделом плебеев, даром, что выдвинул его, кажется, Сократ.

Жить под ним могут лишь люди, никогда не едавшие ничего слаще морковки.

(Сам я всю жизнь жил, чтобы есть.

Хорошая еда составляла для меня и одну из главных радостей жизни и ее смысл.

Даже сейчас я предпочту умереть, нежели есть макароны, кашу или пельмени из бычьих гениталий.)

В этом отношении Денис Артемьевич – узнанный мною достаточно близко уже в зрелом возрасте – оказался моим братом по духу, равного которому я встречал, пожалуй, лишь в Игоре Николаевиче Максимове, неистощимом в поиске гастрономических наслаждений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: