Адриан Топоров - Воспоминания

- Название:Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005567222

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адриан Топоров - Воспоминания краткое содержание

Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Отдельно вышли в свет только два тоненьких сборничка стихотворений поэта. Первый – под названием «Алые сумерки» – был издан в Барнауле в 1922 году на скверной бумаге. Второй – «Стихи» – там же в 1927 году издал на собственный счет и в убыток бескорыстный любитель и пропагандист советской художественной литературы Василий Михайлович Семенов.

В среде друзей Александр Степанович всегда шутил, шаржируя известных барнаульских общественных деятелей: литераторов, врачей, адвокатов. При этом он неподражаемо верно передавал интонации голоса, мимики и жесты пародируемых лиц. Так, весьма популярного в Барнауле врача Велижанина он точно рисовал несколькими фразами:

– А вэс тим-пи-ра-ту-рит? Дышите… Еще дышите… Тэ-э-экс!

Будучи человеком «тише воды, ниже травы», Александр Степанович, однако, дерзал восставать горой за несправедливо обиженных товарищей. Тяжелого инвалида, но талантливого артиста, драматурга и фельетониста С. Ляликова недолюбливал редактор «Красного Алтая». Стоял вопрос об увольнении несчастного человека, обремененного большой семьей. И Пиотровский решительно предложил редактору:

– Увольте меня. Оставьте товарища Ляликова: у него же семья. Куда он пойдет, если вы уволите его?!

И карающая десница редактора не опустилась…

В Барнауле литераторы охотно встречались со своим читателем. На литературные вечера и диспуты приходили рабочие и служащие. Александр Степанович бывал неизменным участником этих вечеров. Но его стихи не производили на слушателей сильного впечатления, потому что автор читал их еле слышно. Они были рассчитаны на чтение в интимном кругу. Их задушевный лиризм совершенно пропадал при громкой декламации в большом зале…

А. С. Пиотровский на военной службе носил какой-то офицерский чин. И как же он тяготился этой обузой! Он возмущался и жаловался:

– Какая каверза судьбы! Я должен изучать науку уничтожения людей ради веры и царя! Всегда с ужасом думал о том, что во время войны мне пришлось бы убивать такого же человека, как я.

Надо думать, что это было отражением тех антивоенных настроений, которые тогда господствовали у интеллигентов его типа.

По складу своей натуры Пиотровский был романтик и философ. В литературном кружке он нередко заговаривал о таких художественных произведениях, в которых трактовались этико-философские проблемы…

Поэт любил путешествовать по Алтаю и Енисею, где он собирал сказания о былом. Однажды, вернувшись из Красноярска, он рассказал мне о своей встрече с тамошним старожилом.

Старик рассказал поэту интересную историю о том, как муха, нарисованная на чистом листе бумаги, понравилась красноярскому губернатору и была началом славы великого художника В. И. Сурикова. Спустя тридцать лет я вычитал этот эпизод в монографии, посвященной жизни и творчеству живописца-красноярца.

А. С. Пиотровский был тонким рисовальщиком. Его карандашные пейзажи поражали необычайной поэтичностью. Но он заботливо скрывал их от посторонних. Один из его пейзажей – «Березки» – долго хранился у меня, но погиб вместе со всеми моими архивными материалами во время Отечественной войны…

Последний раз Александр Степанович Пиотровский гостил у меня в коммуне «Майское утро» в июне-июле 1929 года. На память об этих днях осталась групповая фотокарточка.

Покинув Сибирь в мае 1932 года, я потерял следы моего друга. И только в 1957 году Иван Евдокимович Ерошин подал мне печальную весть о кончине Пиотровского. Последние несколько лет Пиотровский учительствовал в Кемерово.

«Я жил в Кемерово, расспрашивал местных литераторов о нем, – писал И. Е. Ерошин, – но никто не мог мне что-либо сказать, и никто не знает, где его могила».

По-видимому, А. С. Пиотровский в те годы уже совсем отошел от литературных дел, ничего не писал и не печатал, не общался с пишущими, учительская работа поглощала все его силы.

После опубликования этого моего очерка об А. С. Пиотровском в №8 журнала «Сибирские огни» за 1969 год А. Дрыгина, проживающая в городе Калтане Кемеровской области, прислала в редакцию письмо для пересылки мне. Она писала, что в 1935—1936 годах была ученицей А. С. Пиотровского в школе шахтерского поселка близ Кемерово. Нарисовав правдивый портрет Александра Степановича как человека и педагога, А. Дрыгина в конце письма сообщила:

«Умер он в 1939 году. Я уже в этой школе не училась. О его смерти мне рассказал бывший ученик нашей школы в годы войны. На похоронах было много его учеников. Последний год он почти не работал, болел. Похоронен он на кладбище шахты „Пионер“, что находится в восьми километрах от Кемерово…»

К пятнадцатилетию литературной деятельности А. С. Пиотровского П. А. Казанский напечатал в газете «Красный Алтай» критическую статью под заглавием «Тихий поэт». Этими словами точно определены и нрав Пиотровского, и сущность его поэзии.

Подготавливая стихотворения для сборника «Стихи», Александр Степанович разложил их на столе и сказал мне:

– Выбирай, какое тебе посвятить.

Я выбрал «Песню». Она народна по духу и характерна для лирики «тихого поэта». В ней я чую сладостно-томящую музыку «Осенней песни» Чайковского:

Дует к снегу с Покрова,

Вся дубравушка примялась,

Лишь одна сивун-трава

В буром полюшке осталась.

В буром полюшке осталась,

Снега бела дожидалась.

Да среди забытой ржи,

Словно в поле сиротинка,

Над обрывом у межи

Стонет горькая осинка.

Стонет горькая осинка,

Плачет, плачет невидимкой:

«Как на свете белом жить?

Лето красное далече.

Долго ль друга проводить,

А дождешь ли встречи?

А дождешь ли встречи?..

Друг мой, друг далече!..»

Иван Евдокимович Ерошин подарил мне фотокарточку, на которой снята группа старых алтайских литераторов: он, Илья Мухачев, Александр Пиотровский и Василий Семенов. Снимок сделан в 1926 году.

Драгоценная фотография стоит теперь на моем столе, воскрешая в памяти барнаульские встречи с певцами Алтая…

Алтайские литераторы: Ерошин И. Е., Мухачев И. А. (верхний ряд – слева направо), Семенов В. М., Пиотровский А. С. (нижний ряд – слева направо). Барнаул, 1926. Автор фотографии неизвестен. Личный архив Топорова И. Г.

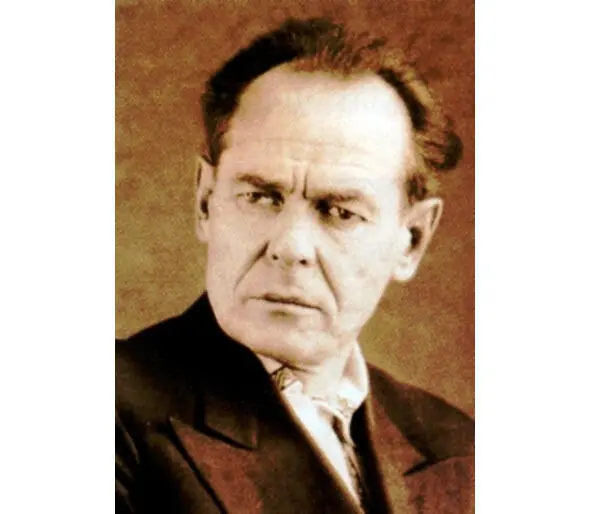

АЛТАЙСКИЙ САМОЦВЕТ

Мухачев Илья Андреевич (1896 – 1958) – сибирский алтайский поэт. Автор фотографии неизвестен. Личный архив Топорова И. Г.

Илья Андреевич Мухачев – выходец из семьи алтайского лесоруба. Когда отгремели громы гражданской войны, он некоторое время не знал причала, был в тяжелом материальном положении. Нужда погнала его в Бийск, где он поступил на кожзавод мездрильщиком – сдирал подкожную плеву. Но и тут жилось ему не сладко. Питался кое-как, перебиваясь с хлеба на квас. Ходил в обшарпанной военной шинелишке с кожаными самодельными пуговицами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: