Юрий Бычков - Бог – что захочет, человек – что сможет

- Название:Бог – что захочет, человек – что сможет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98604-260-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Бычков - Бог – что захочет, человек – что сможет краткое содержание

В книге “Бог – что захочет, человек – что сможет” заслуживают особого внимания философские размышления, историко-публицистические экскурсы автора в сущностные глубины таких поистине близких божественному промыслу личностей, чье предназначение формировать, окормлять духовно великую нацию. Речь идет о святом благоверном князе Александре Невском – отце нации – и о том, про кого справедливо сказано Владимиром Одоевским: “Пушкин – наше все!”

Бог – что захочет, человек – что сможет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Что же вы, молодой человек, заставляете искать себя? Быть приглашённым к Пришвину считается большой честью, а вы так пренебрегаете!

Мне было очень стыдно, и я обещал утром приехать.

Оглушая окрестности рёвом мотора, испуская клубы дыма драндулет достиг вершины пригорка, на котором стоял дом знаменитого писателя, и я очутился перед столиком, за которым под огромной липой сидел улыбающийся Пришвин.

– Здравствуйте, вот вы и добрались до нашего Дунина.

Пока мы приветствовали друг друга, мой Джек заинтересовался пришвинской Джалькой, красивой охотничьей собакой. Они затеяли бурную возню, гоняясь друг за дружкой по саду. Я тогда на его интерес к моей собаке рассказал Пришвину историю Джека. Подобрал его в поле погибающим: кто-то перебил ему позвоночник, он еле полз, задние ноги его волочились. В покое, при уходе и хорошей еде Джек стал быстро поправляться, выздоровел и был невероятно предан, послушен. Он быстро освоил уйму команд и научился, я уже об этом говорил, возвращаться домой с запиской в карманчике ошейника.

– Лялечка, послушай, что художник про свою собаку говорит, – позвал жену Михаил Михайлович. Она вышла. Любуясь женой, глядя на резвящихся собак, Пришвин с лукавой улыбкой предположил:

– А вы знаете, они ведь сейчас хвастаются нами – своими хозяевами. Жалька говорит Джеку: «Что у тебя за хозяин? Одна мотоциклетка имеется и та в гору еле-еле тянет, а у моего – и дом какой, и сад с яблоками, и настоящий автомобиль». А Джек ей возражает: «А что толку-то, зато мой хозяин молодой и кучерявый, а у твоего кудри за ушами только и остались, а имущество у моего еще будет».

Собачий диалог насмешил всех, а я понял – Пришвин это сделал для меня. Он видел мою одеревенелую застенчивость и пытался снять её. После такого его поистине гроссмейстерского шахматного хода я осмелился попросить у Михаила Михайловича разрешения написать с него этюд. Он согласился.

Никольский прервал сильно заинтересовавший меня рассказ и стал разыскивать на большом, нагруженном эскизами, этюдами, зарисовками столе что-нибудь из подготовительных материалов времени работы над портретом Пришвина.

– Вот, полюбуйтесь, один из первых натурных набросков – «В окрестностях Дунина».

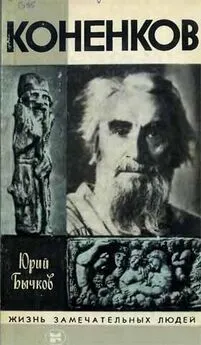

Я не без удовольствия и гордости за друга-художника всматриваюсь в живой, симпатичный этюд, на котором Пришвин увлечён, молод духом, обаятелен. Пришвину свойственны поэтичность, особая, пристальная, наблюдательность, достоверность в описании жизни природы. Пришвин – поэт-философ, тонкий и своеобразный стилист. Он проложил для отечественной литературы поэтическую тропу в русский лес. И в этом пункте видится точка схода, пересечения поэтики, системы эстетических средств, городского интеллигента по происхождению Пришвина с гением-почвенником Конёнковым, которому Бог дал в руки резец, чтобы он явил миру тайну тысячелетия славянства на этой земле, передал это в изваянных им образах «Старичка-полевичка», «Сказительницы Кривополеновой», «Вели-косила», загадочных поныне его земляков, определённых им по породе: «Мы – ельнинские». И вспомним у Пришвина: «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Родники Берендея», в самих названиях чувствуется живая связь, единая с конёнковской природно-поэтической пластикой кровь.

Все залы первого этажа Третьяковской галереи связаны между собой скульптурами Сергея Тимофеевича Конёнкова. И это не какое-то болезненное пристрастие сегодняшних экспозиционеров. Весь двадцатый век шла Третьяковская галерея к такому решению: шедевры Конёнкова, конгениальные творениям греческих скульпторов эпохи Перикла, – «Юная», «Сон», «Пробуждение», «Раненая», «Нике», «Стрибог», «Пиршество», «Ундина», наконец, «Девушка с поднятыми руками», – подобно изваянной из мрамора «Ники Самофракийской», окрыляющей, освещающей божественной античной красотой Лувр, изваянная Конёнковым деревянная статуя обнажённой, юной красавицы-славянки, символизирует высоту, недостижимый после античных ваятелей и конёнковской пластики уровень гуманистического искусства. Уверенно держит «Девушка с поднятыми руками» вместе со всей бесценной коллекцией Третьяковской галереи престиж одного из лучших музеев изобразительного искусства мира.

Никольский замечает наконец, что его интервьюер-собеседник в мыслях ушел далеко от предмета разговора, и отбирает со смехом у меня рисунок «В окрестностях Дунина».

– А теперь, если позволите, Юрий Александрович, расскажу, как мне позировал Пришвин. Я приезжал на своём драндулете к четырём часам, мы располагались в нижней части сада под раскидистой елью. Начинался сеанс, и завязывались долгие разговоры, которые отнюдь не содействовали моей работе.

– Но постижению Пришвина, надеюсь, это помогало?

– Пришвин свободно двигался, много рассказывал, размышлял вслух, что-то записывал в свой блокнот, а иногда, забывая про меня, погружался, вроде тебя, в глубокое раздумье. Именно в эти минуты я пытался уловить нужное мне выражение лица. Высокий, правильной формы лоб Пришвина обрамлялся по сторонам орнаментальными завитками волос. Такое же чернёное серебро было в струящихся бородке и усах. Глазные впадины, надбровные дуги и нос – всё завязывалось крепко и строго, но без готической строгости и схемы, а по-славянски мягко, переходя из формы в форму… Михал Михалыч был в отношениях со мной деликатен: после сеанса не смотрел работу. Мне это давало возможность созданный этюд отложить, как материал к задуманному мной композиционному портрету.

– О чём остром вы рассуждали летом пятидесятого года?

– В тот год газеты, кажется, особенно надрывались в прославлении Сталина и восхвалении нашей жизни. Помню одна газета выдала заголовок: «Избыток духовной культуры в Советском Союзе».

– Ну, во-первых, избытка культуры не может быть по определению, а во-вторых, в искусстве мы, свидетельствую как причастный к тому времени, были не «только в области балета впереди планеты всей». Теперь в высокой культуре как бы и не нуждаемся – наши выдающиеся музыканты-исполнители, композиторы, оперные и балетные звёзды тешат западного слушателя, зрителя, а нам – объедки с модернистского стола.

– Ты не согласен с тем, что газеты в сталинское время нагло лгали?

– Лгали, да ещё как! Ложь была наглядна и груба…

– Я, помнится, тогда в разговоре с Пришвиным осмелел и пошёл сталинское время крыть.

– В пятидесятом году?

– Вот именно… И, представь себе, Пришвин со мной согласился во многом и высказал при этом мудрое поучение: «Не так смотрите. Следует понять тайну казённой догматичности. Вот, например, существует понятная и простая фраза «высокий дом». Но это человеческое понятие кажется чиновнику-догматику низменным и не современным. Он вставляет всего одну буквы «т» и получается «высотный дом», где это понятие уже обретает казённую механистичность. Правда в народе – только там и нужно искать её».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: