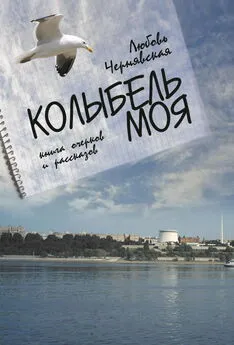

Любовь Чернявская - Славы притяженье

- Название:Славы притяженье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- Город:Волгоград

- ISBN:978-5 9233-0758-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Любовь Чернявская - Славы притяженье краткое содержание

Очерки написаны на основе фактического материала, полученного из личных бесед с героями публикаций либо из документов архивов и музейных фондов.

Славы притяженье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Он всегда обращается к слову поэта – о чем бы ни говорил, ни думал, ведь Пушкин действительно «наше все». Это настолько любимые им, многократно прочитанные, пропущенные через сердце строки, что слушатели не сомневаются: словами поэта артист говорит о себе:

Я вас люблю! – хоть я бешусь,

Хоть это труд и стыд напрасный,

И в этой глупости несчастной

У ваших ног я признаюсь!

Мне не к лицу и не по летам…

Пора, пора мне быть умней!

Но узнаю по всем приметам

Болезнь любви в душе моей.

Свою роль в судьбе артиста сыграл Санкт-Петербург, и он часто признается в особой, «первозданной» любви к этому городу. Неизбежно возникает ассоциация с личностью великого русского императора Петра Первого. А вот художественный образ царя актеру Лановому создавать пока не приходилось: «Даже не знаю, какими свойствами нужно обладать самому актеру, чтобы сыграть Петра. Конечно, темпераментом, взрывным характером, умением видеть через столетия. Царь Петр, которого в российской истории не зря называют великим, был в большой степени явлением общественным, жил интересами своей родины. Это качество близко и мне как человеку и актеру и, я думаю, многим россиянам. Еще в позапрошлом веке было сказано: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» Да и в советские времена чувство принадлежности к обществу было национальной чертой и сидело в каждом человеке грандиозно. Кстати, без этого крепкой державы не бывает, не может быть!»

Есть и другие места, куда Василий Лановой приезжает часто и с удовольствием. 2 февраля 2003 года он принял участие в праздновании 60-летия Победы в Сталинградской битве. Это было организовано Межрегиональным общественным фондом содействия сохранению и развитию патриотических и культурных традиций «Армия и культура», который возглавляет артист. Целая актерская команда гастролировала по Волгоградской области. «Что интересно, – вспоминает Василий Семенович, – до 2 февраля неделю стояли туман и непогода. А в этот день вдруг яркое солнце, самолеты один за другим со всех концов страны – в Волгоград. Вечером проводим заключительное торжество, а утром 3 февраля – снова туман. Просто и природа, и сам Всевышний способствовали благородному делу».

Те концерты проходили с потрясающим успехом. Соскучившись по настоящему искусству, благодарная волгоградская публика жадно внимала любимому артисту. Вот фрагмент одного из его выступлений.

– Лет двадцать пять назад снимался фильм «Сильнее врага», где звучали стихи Михаила Светлова. Мы жили в одной гостинице полмесяца, встречались каждый день, общались. Он по обыкновению сидел за столиком с бокалом сухого вина, длинный его нос, казалось, касался дна бокала. Однажды я спросил:

«Знаете, какое военное стихотворение у меня любимое? – «Небось, симоновское какое-нибудь?» – «Нет, ваше. Оно называется „Итальянец"».

Я прочитал ему, он слушал с вниманием, как будто слышал первый раз:

Черный крест на груди итальянца,

Ни резьбы, ни узора, ни глянца.

Небогатым семейством хранимый

И единственным сыном носимый.

Молодой итальянец, одержимый захватническими идеями фашизма, бесславно погибает вдали от родины, в российских степях. Скромный крест на его груди «вырастает до размеров могильного». Рассказывая эту трагическую историю, артист не может сдержать горечи и боли:

Я не дам свою родину вывезти

За простор чужеземных морей,

Я стреляю – и нет справедливости

Справедливее пули моей!

Надо ли добавлять, какая звенящая тишина стояла в зале в первые секунды после этих строк? Высокая гуманистическая идея, боль за свою Отчизну – характерные приметы искусства истинного, которое способен подарить настоящий мастер. Таков он, Василий Лановой. Артист. Гражданин. Россиянин.

О нем поют в Обдонье соловьи

При этом имени непременно всплывает в памяти еще одно, известное всему миру, – станица Вешенская. Ее улочки, уютные и благоухающие ароматом цветущей жимолости, пересекают улицу Шолохова и сбегают к Дону. Уголок типично казачьего донского Левобережья, где родился, пророс корнями талант писателя, и откуда пошли гулять по свету его герои, неся известность и славу их создателю. Культ этой славы в Вешенской абсолютно безупречен. Подтверждение тому – расположенный здесь Музей-заповедник М. А. Шолохова, обладающий необыкновенно притягательной силой. Но не только. После смерти писателя стало традицией проведение в станице Всероссийского литературно-фольклорного праздника «Шолоховская весна», на который ежегодно приезжают десятки тысяч гостей.

Дон возле станицы широк и разливист. Не торопясь, с особым достоинством несет он воды свои. И молчит, ничего не рассказывает. А ведь многое мог бы рассказать! Зато в самой станице все дышит воспоминаниями. Сверкая яркой синевой, устремился в облака купол собора святого Михаила – украшение главной площади. Собор имеет более чем двухсотлетнюю историю. Увы, герои «Тихого Дона» видели его совсем другим – «старым, посеревшим от времени». Фантазия подсказывает: вот если бы Михаил Александрович сегодня мог зайти в гостеприимно распахнутые врата белой нарядной церкви, то, возможно, подумал бы: нет, не стареют храмы, они лишь могут «посереть от времени», но затем возрождаются вновь.

А вот и сам писатель – здесь же, недалеко от церкви, на набережной Дона установлен его бюст. Знакомый прищур глаз, в усах едва заметная улыбка. Отсюда, с высокого берега, он не устает любоваться видом донских далей. Ему видны и Григорий с Аксиньей – их бронзовое изображение там, у кромки воды. Кстати, композиция, автор которой скульптор из Луганска Н. Можаев, более десятилетия простояла в Ростове-на-Дону. Но Шолохов считал, что ее место здесь, в Вешенской. Желание писателя осуществилось – Григорий и Аксинья наконец прибыли домой. Чубатый казак на коне и гибкая, статная казачка с коромыслом словно только что встретились у воды. Интересно, что и для нынешних станичников шолоховские герои, скорее, не литературные персонажи, а земляки и соседи, с которыми можно общаться и думать на одном языке.

Идем по улице Шолохова к дому № 103. Небольшой казачий курень когда-то принадлежал начальнику Вешенского почтового отделения, затем его сыну. В конце 20-х годов курень и подворье покупает молодой Михаил Шолохов и вместе с женой Марией, матерью Анастасией Даниловной и двухлетней дочкой Светланой поселяется здесь, в первом своем вешенском пристанище. На подворье – небольшой крытый соломой погреб и сарай, в котором хранилось сено и стояли дрожки. Рядом с домом – беленая казачья печка. С другой стороны – увитая плющом беседка, в которой Шолоховы принимали гостей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: