Максим Акимов - Женщины Гоголя и его искушения

- Название:Женщины Гоголя и его искушения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-4484-8133-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Акимов - Женщины Гоголя и его искушения краткое содержание

Об этом рассказывает очередная книга серии.

Женщины Гоголя и его искушения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Малороссийские помещики прежнего времени жили в деревнях своих весьма просто: ни в устройстве домов, ни в одежде не было у них большой заботы о красоте и комфорте. Поющие двери, глиняные полы и экипажи, дающие своим звяканьем знать прикащику ( так в оригинале ) о приближении господ, – всё это должно было быть так и в действительности Гоголева детства, как оно представлено им в жизни старосветских помещиков. Это не кто другой, как он сам, вбегал прозябнув в сени, хлопал в ладоши и слышал в скрипении двери: «батюшки, я зябну!» то он вперял глаза в сад, из которого глядела сквозь растворенное окно майская темная ночь, когда на столе стоял горячий ужин и мелькала одинокая свеча в старинном подсвечнике» [3].

А вот что замечал Владимир Шенрок, оставивший несколько томов исследовательских работ о Гоголе и массу интересных журнальных статей: «Непосредственная наследственность и непосредственные эстетические влияния (Николая Гоголя) шли прежде всего от Гоголя-отца. Его эстетические наклонности выражались очень разнообразно: и в сентиментальных серенадах невесте, и в не менее сентиментальном садоводстве, в устройстве беседочек и гротиков в саду и «долины спокойствия» в лесу – и в лирических стихах, чаще всего на случай, но полнее и сильнее всего в украинских комедиях» [4].

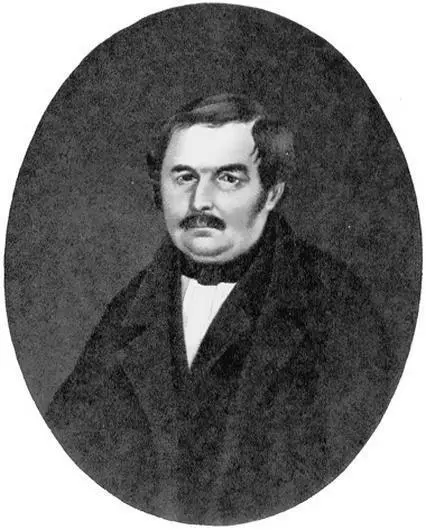

В.А. Гоголь-Яновский. Неизвестный художник

Современный нам биограф Юрий Манн добавляет: «Драматургия, похоже, принадлежала к любимому виду творчества Василия Афанасьевича. Он писал пьесы и на русском и на украинском языке, выдержанные в традициях русской комедии классицизма с её прямым, порою прямолинейным обличением порока» [5].

О жизненном пути Гоголя-отца Манн замечает: «Василий Афанасьевич (1777–1825) поначалу вступил было на духовное поприще, обучаясь в Полтавской семинарии. Но духовного сана не принял. После семинарии хотели послать Василия Афанасьевича в Московский университет, но план почему-то расстроился [6]. Молодой человек служил в армии, получив чин корнета [7], а затем определился на службу при Малороссийском почтамте, директором которого был бывший министр, родственник гоголевской семьи Д.П. Трощинский. В 1805 г. Василий Афанасьевич вышел в отставку с чином коллежского асессора и решил заняться хозяйственной деятельностью в своём имении. Выполнял обязанности, как сегодня бы сказали, общественного характера: когда Трощинского выбрали в повитовые маршалы (предводители дворянства), Василий Афанасьевич стал его секретарём. А во время войны 1812 г. «принимал участие в заботах о всеобщем земском ополчении и… как дворянин, известный честностью, заведовал собранными для ополчения суммами» [8]. Одно время он даже исполнял вместо Трощинского обязанности повитого маршала» [9].

Образование Никоши Гоголя-Яновского началось рано, было разносторонним и продолжалось долго. Вначале мальчика учил отец, который разбудил в нём страсть к литературному сочинительству.

В воспоминаниях Григория Данилевского, которому посчастливилось впоследствии лично знать Гоголя, мы находим интереснейшие подробности домашнего воспитания, которым подвергались Ваня и Никоша: «Первые годы жизни Гоголь провел со своим младшим, рано умершим, братом Иваном. Отец Гоголя, ездя в поле с сыновьями, иногда задавал им дорогою темы для стихотворных импровизаций: «солнце», «степь», «небеса». Старший сын отличался находчивостью в ответах на такие задачи» [10].

А в семилетнем возрасте маленький Николай Гоголь знакомится с Сашей Данилевским, которому суждено с тех пор стать преданным другом великого писателя.

Здесь, в этой книге, будет немало ссылок и на воспоминания гоголевского сверстника Александра Семёновича Данилевского, которые он изложил в своих интервью Владимиру Шенроку после смерти Гоголя, и на собственноручные воспоминания его однофамильца – Григория Петровича, который хотя и являлся современником, но был намного моложе Гоголя (на 20 лет) и познакомился с ним в 1851 г. Однако оба Данилевских в разные периоды времени хорошо знали Гоголя, поэтому их слова имеют ценность.

Продолжим, однако, углубляться в детали гоголевского взросления. Оно было не пустым, а чрезвычайно наполненным, как, собственно, и другие этапы его удивительной жизни.

Ближайшее к Яновщине селение – Диканька, место дорогое гоголевской семье. Здесь в Николаевской церкви висела икона, перед которой Марья Ивановна молилась о сохранении жизни ее ребенка. Любопытно, что именно в диканьской церкви будет служить один из персонажей и рассказчиков первой гоголевской книги повестей дьяк Фома Григорьевич; что именно диканьскую церковь распишет кузнец Вакула в «Ночи перед Рождеством». Известна была Диканька и связанными с нею историческими воспоминаниями. Пушкин еще не написал «Полтаву» (где, кстати, фигурирует Диканька), но все знали, что нынешний владелец селения министр внутренних дел князь Виктор Павлович Кочубей – правнук Василия Леонтьевича Кочубея, казненного Мазепой за то, что известил Петра I о готовящейся измене. В Николаевской церкви показывали сорочку, в которой, по преданию, Кочубей принял мученическую смерть. А рядом с церковью рос огромный дуб – «мазепинский дуб», под сенью которого, как говорили, Мазепа встречался с Матреной, Кочубеевой дочерью (у Пушкина – Марией) [11].

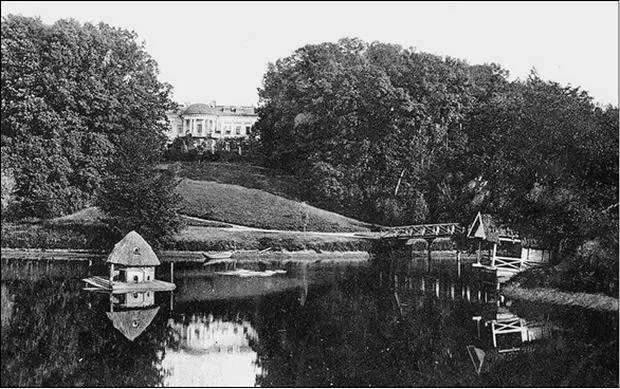

Дворец князя Кочубея в Диканьке

Все эти исторические воспоминания и ассоциации лишь тенью отразятся в будущей книге Гоголя. Однако писатель вынесет в ее название слово «Диканька» и тем самым подчеркнет роль этого понятия, но, как и всё у Гоголя, оно отнюдь не локализованное, «По ту сторону Диканьки и по эту сторону Диканьки не исторически аффектированное. Мы говорим: Диканька – некий центр художественной вселенной, которую открыли «Вечера на хуторе…» («… и по ту сторону Диканьки и по эту сторону Диканьки…» – фраза из «Ночи перед Рождеством»), но это так и не совсем так. Фактически Гоголь переместил этот центр за пределы Диканьки, в некий хутор, где живет пасечник, где рассказываются одна история за другой и таким образом составляется будущая книга. Но вернемся к реальному пространству гоголевского детства» [12].

Вот Никоша Гоголь-Яновский, обучаясь у отца, получил домашнее образование

В конце лета 1818 г. Василий Афанасьевич повез обоих сыновей, Николая и Ивана, в Полтаву для поступления в тамошнее уездное училище.

Так в кругозор гоголевского детства вошел губернский город, старавшийся походить на столицу и называемый иногда «малым Петербургом»; город Полтавской битвы, замечательных исторических и художественных памятников, собора с иконами итальянских мастеров, нескольких учебных заведений, наконец, театра. Трехэтажное каменное здание для зрелищ было построено еще в 1808 г., а спустя десятилетие сюда была приглашена из Харькова знаменитая труппа Штейна, в которой начинал свою деятельность Щепкин, выступавший здесь в 1819–1821 гг. «почти во всех спектаклях» [13]. Год поступления Щепкина на полтавскую сцену совпал с приездом в город Николая и Ивана Гоголей. Обоих братьев зачислили в училище 3 августа 1818 г. и определили в высшее отделение первого класса, что фактически означало вторую ступень обучения из трех имеющихся: в училище было два класса, но первый подразделялся на два отделения – низшее и высшее [14].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: