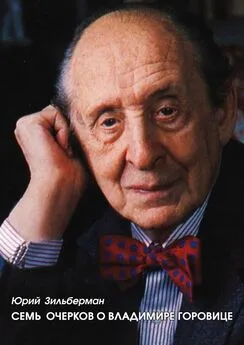

Юрий Зильберман - «Горовиц был мне, как брат…». Письма Натана Мильштейна Владимиру Горовицу: от повседневности к творчеству

- Название:«Горовиц был мне, как брат…». Письма Натана Мильштейна Владимиру Горовицу: от повседневности к творчеству

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005004697

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Зильберман - «Горовиц был мне, как брат…». Письма Натана Мильштейна Владимиру Горовицу: от повседневности к творчеству краткое содержание

«Горовиц был мне, как брат…». Письма Натана Мильштейна Владимиру Горовицу: от повседневности к творчеству - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Начинали они, как правило, втроем: Натан Мильштейн, Регина и Владимир Горовиц. Регина аккомпанировала скрипачу, немного играла соло, затем выступал Владимир. Имея маленькую дочь (Елена родилась в лето 1919 г.), Регина не всегда могла выезжать на длительные гастроли, поэтому двух-трехмесячные поездки, скажем в Москву или Петроград обходились без нее. Тогда Владимир Горовиц аккомпанировал своему другу.

Когда в газете «Известия» появилась статья некоего Антона Углова, под псевдонимом которого выступил влиятельный Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский, интерес к двум молодым музыкантам был уже как бы освящен государством 36. И тогда предложения концертов стали буквально «сыпаться» на них. Мильштейн так вспоминал об этом: « Особенно популярными мы стали, когда Народный комиссар образования (в действительности, царь страны по культуре), Анатолий Луначарский, в правительственной газете „Известия“ написал о нас хвалебную статью. Она была озаглавлена „Дети Советской революции“, хотя, мы, конечно, совершенно не были воспитаны Советской революцией [конечно, не „Дети Советской революции“, а „Музыканты революции“, но отдадим должное возрасту интервьюируемого. – Ю. З. ] . Однако эта статья произвела большое впечатление. Ее перепечатали местные газеты всей страны. Мы были сенсацией. Мы ездили по всей России, не заботясь ни о чем. Наши совместные концерты проходили так: сначала играл я, потом Горовиц, потом мы играли вместе сонату. Сейчас я могу блестнуть тем, что моим аккомпаниатором был Горовиц». [11, р. 44].

Он с восторгом описывает их совместные приключения, отмечая, что в любом городе их ждали и тепло встречали: « Кульминацией наших с Горовицем гастролей по России стало выступление в 1923 году в Петербурге. Оно прошло чрезвычайно успешно… Мы могли выступать так часто, как мы того хотели и где хотели – мы всегда собирали полные залы. Мы могли исполнять самую серьезную музыку – от музыки барокко до современных композиторов, таких как Метнер, Прокофьев и Шимановский – и это никак не влияло на кассовые сборы. К нам относились так, как сегодня относятся к рок звездам» [11, р. 55].

Скорее всего, Н. Мильштейн упоминает С. Прокофьева и К. Шимановского не потому, что они были такими уж «новыми» композиторами. Просто одно из таких выступлений очень запомнилось скрипачу, так как это было премьерное исполнение первых скрипичных концертов С. Прокофьева и К. Шимановского, прошедшее едва ли не сразу после мирового дебюта концерта для скрипки С. Прокофьева в Париже. Этот дебют состоялся в Москве: «Одним из наших наиболее важных выступлений в Москве – пишет Н. Мильштейн, – был концерт, состоявшийся в 1923 году. На концерте мы с Горовицем представляли в России премьеры Первого скрипичного концерта Кароля Шимановского и Первого скрипичного концерта Сергея Прокофьева. В обоих концертах Горовиц исполнял фортепьянную версию оркестровых партий. (Я считал, что, если играет такой великий пианист, как Владимир Горовиц, то оркестр уже не нужен!)» [11, р. 34].

Г. Шонберг вторит: « Среди их выступлений особенно выделялось одно – они исполнили Концерт №1 для скрипки Кароля Шимановского и Концерт №1 для скрипки Сергея Прокофьева впервые в России. Горовиц исполнял оркестровое переложение для рояля» [17, р. 60].

Действительно, концерт, в котором исполнялись указанные Н. Мильштейном сочинения, состоялся в Москве 21 ноября 1923 г. (мировая премьера скрипичного концерта №1 С. Прокофьева осуществлена в Париже 18 октября того же года, солировал Марсель Дарье, за дирижерским пультом был Сергей Кусевицкий). Об этом можно прочитать у В. Юзефовича, который опубликовал и прокоментировал письма С. С. Прокофьева к С. Кусевицкому 37. Мы же ограничимся письмом, в котором С. Прокофьев пишет о своем Первом скрипичном концерте:

С. С. Прокофьев – С. А. Кусевицкому 27 апр [еля] 1923, Этталь

«Дорогой Сергей Александрович, рад был узнать из газет, что ты поставил в программу мой Скрипичный концерт. Надеюсь, что это будет 10-го, т [ак] к [ак] 8-го или 9-го я приезжаю в Париж. В очень крайнем случае я б [ыть] м [ожет] смогу досидеть в Париже до 17 мая, но если ты поставишь в другие дни, то это будет весьма зло по отношению к автору. Обнимаю тебя. Целую ручки Н [аталии] К [онстантиновны].

С. П.» [Цит. по: 127].

Н. Мильштейн подтверждает, что Концерт С. Прокофьева исполнялся после премьеры в Париже и отмечает невероятный успех композитора: « Наше исполнение концерта Прокофьева состоялось лишь несколько дней спустя после его мировой премьеры в Париже. На наш концерт, который проходил под покровительством объединения „Международная книга“, Международной расчетной палаты, пришла вся артистическая элита Москвы. Среди знаменитых гостей был композитор Николай Мясковский, который, как я узнал позже, подробно описал это событие в своем письме к Прокофьеву 38, живущему тогда в Париже. Мясковский сообщил своему коллеге-композитору, что в результате московской премьеры, популярность Прокофьева стала „почти неприличной. Вы превзошли даже таких московских кумиров, как Рахманинов и Метнер!“» [Цит. По: 11, P. 52].

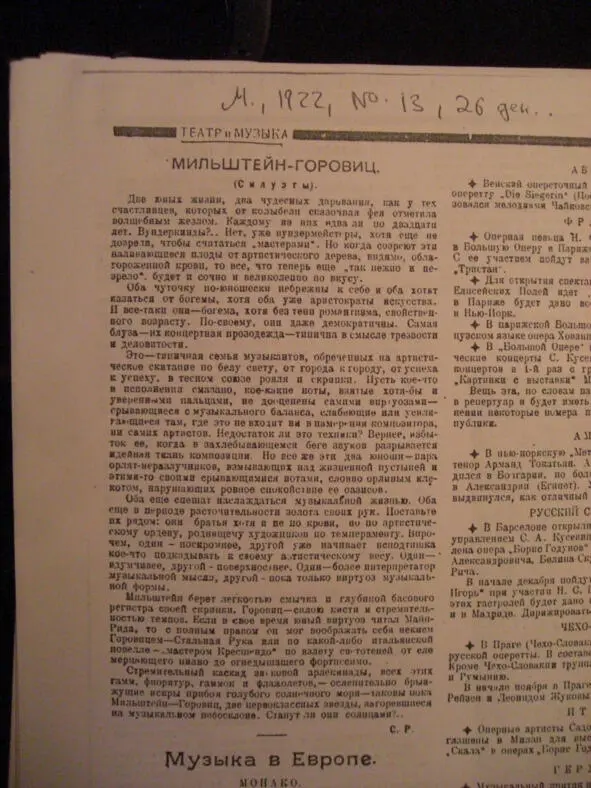

После того, как «сам» Анатолий Луначарский превознес юных музыкантов, критики, в основном, пели славильные гимны. Не обращая внимание на интерпретацию, они восторгались техникой, виртуозностью и эмоциональностью молодых музыкантов. Один из примеров подобной рецензии мы разыскали в газете «Известия» за 1922 год:

«Оба еще спешат наслаждаться музыкальной жизнью. Оба еще в периоде расточительности золота своих рук. Поставьте их рядом: они братья хотя и не по крови, но по артистическому ордену, роднящих художников по темпераменту. Впрочем, один – поскромнее, другой уже начинает исподтишка кое-что подкладывать к своему артистическому весу. Один – вдумчивее, другой – поверхнестнее. Один – более интерпретатор музыкальной мысли, другой – пока только виртуоз музыкальной формы.

Мильштейн берет легкостью смычка и глубиной басового регистра своей скрипки. Горовиц – силой кисти и стремительностью темпов. Если в свое время юный виртуоз читал Майн-Рида, то с полным правом он мог вообразить себя неким Горовицем-Стальная Рука или по какой-либо итальянской новелле – «мастером-Крещендо» по взлету светотеней: от еле мерцающего пиано до огнедыщащего фортиссимо.

Стремительный каскад звуковой арлекинады, всех этих гамм, фиоритур, гаммок и флажолетов, – ослепительно брызжущие искры прибоя голубого солнечного моря – таковы пока Мильштейн – Горовиц, две первоклассных звезды, загоревшиеся на музыкальном небосклоне. Станут ли они солнцами? С. Р.» [59].

Рецензия концерта Н. Мильштейна и В. Горовица. Журнал «Театр и Музыка» 26.12.1922

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: