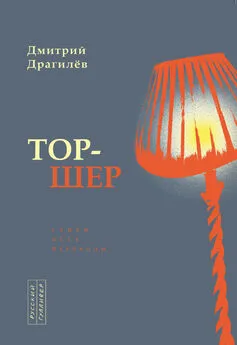

Дмитрий Драгилев - Эдди Рознер: шмаляем джаз, холера ясна!

- Название:Эдди Рознер: шмаляем джаз, холера ясна!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2011

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:978-5-89533-236-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Драгилев - Эдди Рознер: шмаляем джаз, холера ясна! краткое содержание

Эдди Рознер – одна из самых загадочных фигур отечественной эстрады и джаза: коренной берлинец, джазовый виртуоз довоенной Европы, первая звезда польского и белорусского cвинга, первый настоящий шоумен в CCCР. В Советском Союзе его имя и музыка попадали под запрет дважды – в конце сороковых и начале семидесятых. Неудивительно, что мы до сих пор очень мало знаем об этом выдающемся музыканте. Еще при жизни о нем слагались легенды. Современники помнят его как кумира стиляг и любимца женщин, неутомимого рассказчика и человека со сложным и авантюрным характером, баловня фортуны и вечного скитальца.

Кем был он на самом деле? Откуда он приехал в Советский Союз? Какие перипетии пришлось пережить тому, кого еще в юности прозвали «белым Армстронгом»? Книга ответит на эти вопросы. В нее вошли воспоминания певицы Нины Бродской, свидетельства коллег, друзей и близких блистательного трубача. Автор документального романа, писатель и музыкант Дмитрий Драгилёв, собирал сведения об Эдди Рознере на протяжении двадцати пяти лет.

Книгу иллюстрируют эксклюзивные фотографии.

Компакт-диск прилагается только к печатному изданию.

Эдди Рознер: шмаляем джаз, холера ясна! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Неуверенность в себе долгое время считалась традиционным качеством тихих и зачастую начитанных еврейских юношей Восточной Европы. Верно это определение или нет, к Рознеру оно ни в коей мере не относилось. Да, Ади много читал, увлекаясь прежде всего приключенческой литературой, не проходя мимо модных детективов Эдгара Уоллеса. Зачастую в круг чтения попадали научные издания, лексиконы и словари – в дальнейшем Рознер сможет поддерживать беседу на английском и французском. Любовь к героям Джека Лондона и Даниэля Дефо приучит к мысли о том, что в жизни не обойтись без находчивости и сноровки, способности выживать в любых предложенных обстоятельствах, включая чрезвычайные. Наконец, самому «создавать обстоятельства». При этом – надеяться в основном на себя, на свои силы. Что касается фундаментальных характеристик, главным постулатом была семейная заповедь, передававшаяся по наследству: ты должен быть на голову выше, лучше, чтобы оказаться вровень с другими.

В консерватории Штерна по классу трубы учился Вальтер Йенсон, старше Ади на восемь лет. Сохранились фотографии, запечатлевшие Йенсона в белом костюме, с характерными, до боли знакомыми тонкими усиками. После Второй мировой он станет одним из первых джазменов ГДР. Бог весть, общался ли Рознер с Йенсоном, но так или иначе Ади начал активно осваивать трубу. Если быть точным – корнет, ее ближайший родственник. Не буду утверждать, что игра на корнете подвластна всякому, но научиться извлекать из него удобоваримые звуки достаточно легко, на мой взгляд, легче, чем мучая скрипку. И все же труба далеко не так проста, как это может показаться. По мнению большинства профессионалов, ее звук формируется не только с помощью губ, но всего корпуса, а инструмент служит лишь «усилителем» звука. Я уже не говорю о том, чтобы играть со свингом, импровизировать, владеть приемами и нюансами, забираться в космос высоких нот.

Ади Рознер в юности

Рознер сделал свой выбор: если уж не кларнет, то корнет тоже хорошо. Четыре десятилетия спустя на вопрос Бориса Соркина, «почему он стал не скрипачом, а трубачом», наш герой отшучивался: «Я заметил, что трубачам больше платят». Бытует версия, что «трубил» Ади «для себя», но однажды пришлось кого-то выручать, как это бывает на премьерном спектакле, когда начинающая актриса оказывается в состоянии заменить капризную примадонну… И дело пошло. Корнет – труба – флюгельгорн… Хотя скрипку Рознер не забросил, она в дальнейшем не раз напоминала о себе – доставались и скрипичные партии. Кроме того, скрипка привила любовь к струнным в джазе, к поиску новых звуковых сочетаний и соответствий (схожим путем шел Арти Шоу в Америке), к постоянной готовности предоставить работу исполнителям на смычковых инструментах (так поступит Гленн Миллер во время войны). Джазовые биг-бэнды в массе своей не нуждались в услугах струнников, и все же корифеи свинга Гарри Джеймс и Томми Дорси запишут многие свои хиты при их участии. А Ади вообще был упрямым парнем. В конце 20-х он услышит игру поселившегося в Берлине американского трубача-виртуоза Артура Бриггса, а в 1938 году в Париже – скрипку Стефана Грапелли. Это лишний раз убедит его в том, что и у трубы, и у «главного симфонического инструмента» колоссальные возможности, причем на трубе нужно играть так же плавно и грациозно, как играют на скрипке.

Знатоки правильно говорят: джазовая традиция не существует в отрыве от поддерживающих ее музыкантов – хранителей огня. Легкая музыка всегда была областью, в которой наравне с людьми, спешащими похвастать корочкой консерваторского диплома, работали и творили талантливые самоучки. Так исторически сложилось, так случается и сейчас, несмотря на то что нынче в любой уважающей себя большой стране можно постигать азы джаза в каком-нибудь приличном учебном заведении. Не забудем, однако, что ни Армстронг, ни Бенни Гудмен, ни Каунт Бэйси систематического музыкального образования не получили.

Да и какая разница, окончил Ади Высшую школу музыки с золотой медалью или (допустим) прервал учебу. Соответствует ли «музыкальная консерватория Штерна» (так Рознер сам ее называет в автобиографии) современному понятию «музыкальная школа», а Высшая музыкальная школа (которую Эдди, по его же собственным словам, посещал параллельно с гимназией) – музучилищу. Главное, что из этого вышло. Как выразился писатель Леонид Зорин устами одного из своих героев, «всякая правда условна, несостоятельна, недостоверна». А другой писатель, Эргали Гер, сказал: «Чем больше жмешь на правду факта, тем меньше литературы. Чем меньше литературы – тем меньше правды жизни».

Фокстротопоклонники

«В один прекрасный день»… Да простят меня читатели, уж больно затертая формула. А ведь такой день, слава Всевышнему, раньше или позже наступает. Я думаю, что он был прекрасным, тот день, когда на Ади обратил внимание известный в Берлине капельмейстер скрипач Вилли Розе-Петёзи. Рознер и Розе – хорошо сочетающиеся фамилии. Салонный оркестр этого скрипача уже в первой половине двадцатых годов записал на пластинки композиции с весьма красноречивыми названиями: «Шанхайский блюз», I know a band… from dixieland . Впрочем, не обольщайтесь. Нетрудно догадаться, что салонные оркестры Германии и «блюз», и «диксиленд» играли, руководствуясь правилами, принятыми в оперетте при исполнении модных танцев. Да и танцы эти были, скорее, стилизациями, приспособленными для нужд музыкальной комедии. Даже синкопы чарльстона у Розе-Петёзи напоминали чардаш. Недаром танец шимми из «Баядеры» Кальмана звучал в оркестре из сезона в сезон. Однако Розе-Петёзи имел регулярные ангажементы в Гамбурге и контракт с берлинским антрепризным театром Рудольфа Нельсона. А тот был в Берлине кем-то вроде легендарного Зигфильда в Штатах, главного шоу-специалиста довоенного Бродвея.

Файв-о-клок в отеле «Эспланада». 1926

Превратив скрипку в «запасной инструмент», Ади поступил более чем разумно. Чего-чего, но нехватки эффектных скрипачей столица Германии не испытывала. При этом многие сумели здесь добиться славы как модные капельмейстеры.

Самые известные могли похвастать украинским, белорусским или польским прошлым. В Киеве родились Ефим Шахмайстер и Лев Гольцман, в Борисове – Самуил Баскин. Из России родом был Илья Лифшакофф, а Пауль Годвин попал в Берлин из маленького силезского местечка, над которым недавно парил двуглавый орел царской России.

Музыка венских кондитерских, парков и кафехаузов по-прежнему пользовалась спросом. Как говорится, всякий почтенный берлинец не прочь заглянуть в заведение, устроенное на австрийский лад, где можно не только заказать кофе и кухен [4] Кусочек торта, пирога (нем.).

, но и бесплатно почитать свежую газету. Однако в конце двадцатых даже самому завзятому салонному скрипачу уже некуда было деться от джаза. Процветали файв-о-клоки, танцы к чаю в пять.

Интервал:

Закладка: