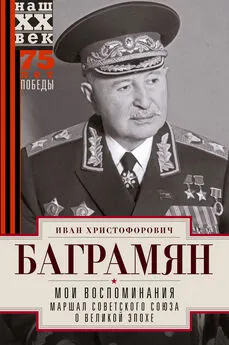

Иван Баграмян - Так шли мы к победе

- Название:Так шли мы к победе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Баграмян - Так шли мы к победе краткое содержание

Воспоминания Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна являются прямым продолжением его первой мемуарной книги «Так начиналась война». В них автор анализирует ход боевых действий советских войск на различных участках, где ему довелось принимать участие в руководстве войсками, возглавляя крупные штабы, командовать армией, а затем фронтом. С большой душевной теплотой рассказывает И. X. Баграмян о ратных подвигах наших солдат, офицеров и генералов, о встречах с видными советскими военачальниками, делится с читателями своими раздумьями о таланте и творческой инициативе прославленных советских полководцев и крупных политработников. Автор аргументирование разоблачает буржуазных фальсификаторов истории, принижающих роль Советских Вооруженных Сил в разгроме гитлеровской армии, и вносит новый значительный вклад в нашу военно-мемуарную литературу. Книга, несомненно, вызовет большой интерес у читателей.

Так шли мы к победе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Коренастый бритоголовый генерал-лейтенант подал команду и, сделав несколько шагов навстречу мне, чеканя слова, но выговаривая их с заметным акцентом, отрапортовал.

Это был Порфирий Георгиевич Чанчибадзе, который уже второй месяц командовал 2-й гвардейской армией. О нем очень лестно отозвался генерал Антонов, когда сообщал о решении передать нам его армию. Он назвал его блестящим тактиком и отчаянно смелым человеком. Впервые Порфирий Георгиевич отличился под Сталинградом, командуя сначала 49-й гвардейской стрелковой дивизией, а затем 13-м гвардейским стрелковым корпусом, во главе которого прошел с боями от берегов Волги до Севастополя. Хорошо говорил о генерале Чанчибадзе и маршал А. М. Василевский.

Однако в роли командарма Порфирию Георгиевичу предстояло держать свой первый экзамен. Меня, естественно, беснакоило, как проявит себя молодой командующий в предстоящей операции? Ведь от его армии, как и от 51-й, во многом зависит главное: удастся ли нам запереть группу армий «Север» или нет?

Поэтому я с особым интересом присматривался к Чанчибадзе. Генерал уверенно излагал замысел предстоящей операции, правильно оценивал роль своей армии, с командирами корпусов всегда держался твердо, умело подводя их решения к единой цели. Руководствуясь общим замыслом командования фронта, Чанчибадзе добился сосредоточивая большей части своих сил и средств на стыке с армией Крейзера, намереваясь общими усилиями взломать оборону противника к северу и югу от Аникшчяя и развивать наступление южнее Паневежиса в общем направлении на литовский городак Титувенай. В связи с тем что 39-я армия соседнего фронта должна была наносить главный удар на Каунас, между ней и 2-й гвардейской мог образоваться разрыв, и я порекомендовал Чанчибадзе обратить на это особое внимание и держать постоянную связь с И. И. Людниковым. Когда все детали предстоявшего наступления были обсуждеиы, мне были представлены командиры корпусов и дивизий. 11-м гвардейским стрелковым корпусом командовал генерал-майор Серафим Евгеньевич Рождественский. Это был молодой генерал, но он уже успел зарекомендовать себя хорошим командиром корпуса. Рождественский представил мне командиров дивизий: 2-й гвардейской — генерал-майора Никиту Сергеевича Самохвалова, 32-й гвардейской — генерал-майора Николая Кузьмина Закуренкова и 33-й гвардейской — генерал-майора Павла Михайловича Волосатых.

Когда П. Г. Чанчибадзе начал говорить о командире 13-го гвардейского стрелкового корпуса, я прервал его, сказав, что прекрасно знаю генерал-лейтенанта Антона Ивановича Лопатина. Глядя на могучую, словно высечен-ную из гранита фигуру комкора, я невольно подумал, как давно свела нас вместе война. Еще в самом начале войны на Юго-Западном фронте Антон Иванович уже был командиром корпуса. В штабе бытовало мнение: если необходимо во что бы то ни стало удержать рубеж, то поручить эту задачу следует Лопатину. Он выполнит ее, если даже рядом с ним останется в живых хотя бы горстка людей.

Когда в ноябре 1941 года встал вопрос, кого поставить во главе вновь сформированной 37-й армии, которой предстояло разгромить под Ростовом-на-Допу танковую армию Клейста, то выбор пал на Антона Ивановича. Мне довелось принимать непосредственное участие в планировании и проведении контрнаступления войск Юго-Западного фронта под Ростовом-на-Дону. И я хорошо помню, что армия Лопатина вынудила генерала Клейста оставить Ростов-на-Дону и бежать на Таганрог, спасая остатки своей танковой армии. Мы снова встретились с Антоном Ивановичем на 1-м Прибалтийском фронте, когда он был заместителем командующего 43-й армии. Это был исключительно волевой, но импульсивный человек, что-то чапаевское проскальзывало в его характере. Как и все люди необыкновенной силы воли, он, принимая решения, порой больше доверялся командирской интуиции, чем расчетам своего штаба. Это его иногда подводило. И все же я считал Лопатина очень достойным генералом и при первой возможности рассчитывал выдвинуть его на повышение.

Антон Иванович любил самостоятельность, поэтому я не удивился, когда он попросил назначить его на корпус. В июле такая возможность представилась, и Лопатин стал командиром 13-го гвардейского. Дивизиями в его корпусе командовали: 3-й гвардейской — полковник Григорий Федосеевич Полищук, 24-й гвардейской — генерал-майор Яков Филиппович Еременко, 87-й гвардейской полковник Кирилл Яковлевич Тымчик.

Командира 54-го стрелкового корпуса 2-й гвардейской армии генерал-майора Игнатия Викеатьевича Кляро я знал меньше, чем Лопатина. Однако все данные его богатой боевой биографии не позволяли сомневаться в возможностях генерала успешно командовать корпусом в любом виде боевых действий. В состав этого соединения входили 126, 263 и 346-я стрелковые дивизии, которыми соответственно командовали полковник Александр Игнатьевич Казаков, генерал-майор Александр Михайлович Пыхтин и генерал-майор Дмитрий Иванович Станкевский.

Обсудив все неясные вопросы предстоявшей операции с командармом, а также с членом Военного совета генералом В. И. Черешнюком и начальником штаба армий генералом П. И. Левиным, я распрощался с ними, будучи уверенным в успехе, зная, что с такими опытными и испытанными командирами корпусов молодому командарму будет намного легче выполнять свои сложнейшие обязанности.

В армии Я. Г. Крейзера я побывал накануне наступления. Операция была спланирована здесь штабом армии, во главе которого стоял опытный генерал Я. С. Дашевский, очень четко, и мие не пришлось вносить в план изменения. Генерал Крейзер за годы командования армией провел десятки наступательных операций, поэтому сейчас для него не было никаких неожиданностей. На мой вопрос, как он оценивает перспективы, командарм ответил:

— Вполне уверен, товарищ командующий, что задача будет решена: к назначенному сроку Шяуляй будет нашим, а там и к морю пробьемся…

Мне нравилась уверенность Я. Г. Крейзера в своих силах, но я счел нужным предупредить его, что фашистское командование сделает все, чтобы не допустить пересечения сухопутных коммуникаций группы армий «Север», так что надо быть готовым к любым сюрпризам.

В армии Крейзера командиры корпусов тоже были опытными и проверенными в боях. Войсками 1-го гвардейского стрелкового командовал хорошо знакомый мне, испытанный ветеран этой войны генерал-лейтенант Иван Ильич Миссан. Командирами дивизий у него были: 87-й стрелковой — полковник Георгий Петрович Куляко, 279-й стрелковой — генерал-майор Владимир Степанович Потапенко, 347-й стрелковой — генерал-майор Александр Харитонович Юхимчук. С командиром 10-го стрелкового корпуса генерал-майором Константином Павловичем Неверовым мне не раз приходилось воевать вместе. 91-й стрелковой дивизией этого корпуса командовал полковник Евгений Константинович Собянин, которого я вскоре с удовлетворением представил к генеральскому званию. 216-ю и 257-ю стрелковые дивизии возглавляли опытные боевые командиры генерал-майор Григорий Федорович Малюков и полковник Александр Глебович Майков. 63-м стрелковым корпусом командовал генерал-майор Федор Алексеевич Бакунин, а во главе входивших в его состав 77, 267 и 417-й стрелковых дивизий были соответственно генерал-майоры Алексей Павлович Родионов, Архип Иванович Толстов и Федор Михайлович Бобраков. Словом, в 51-й армии оказался уже «сыгранный» командирский ансамбль. Заметно было, что командиры корпусов и дивизий считали своего командарма одаренным военачальником, а тот в свою очередь гордился своими испытанными в боях подчиненными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: