Иван Баграмян - Так шли мы к победе

- Название:Так шли мы к победе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Баграмян - Так шли мы к победе краткое содержание

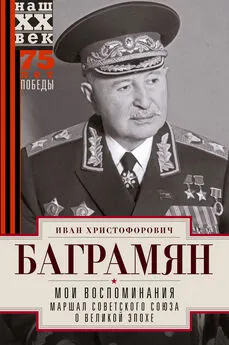

Воспоминания Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна являются прямым продолжением его первой мемуарной книги «Так начиналась война». В них автор анализирует ход боевых действий советских войск на различных участках, где ему довелось принимать участие в руководстве войсками, возглавляя крупные штабы, командовать армией, а затем фронтом. С большой душевной теплотой рассказывает И. X. Баграмян о ратных подвигах наших солдат, офицеров и генералов, о встречах с видными советскими военачальниками, делится с читателями своими раздумьями о таланте и творческой инициативе прославленных советских полководцев и крупных политработников. Автор аргументирование разоблачает буржуазных фальсификаторов истории, принижающих роль Советских Вооруженных Сил в разгроме гитлеровской армии, и вносит новый значительный вклад в нашу военно-мемуарную литературу. Книга, несомненно, вызовет большой интерес у читателей.

Так шли мы к победе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Возвращаясь к приезду А. М. Василевского, должен сказать, что в личной беседе со мной Александр Михайлович подчеркнул, какое большое значение придает Верховный Главнокомандующий участию 11-й гвардейской армии в операции по разгрому орловской группировки немецко-фашистских войск. Армия по своему боевому составу, сказал он, является ударной, и Верховный вполне обоснованно ждет от нее больших успехов в предстоящей операции.

После этой беседы Александр Михайлович с большим вниманием стал знакомиться с оперативно-тактической обстановкой, сложившейся в полосе действий армии, затем заслушал мой доклад по планированию и подготовке операции. Особенно детально при этом он интересовался тем, как будет организован нами прорыв обороны противника на всю ее тактическую глубину. В итоге моего доклада и справок, данных штабом и командующими родами войск и служб, как мне показалось, у Александра Михайловича сложилось в целом положительное впечатление о проделанной нами работе.

Желая убедиться в правильности намеченных мероприятий для организации прорыва обороны противника, А. М. Василевский выехал к линии фронта, чтобы путем обзора с наблюдательных пунктов ознакомиться с общим характером обороны противника, условиями развертывания и атаки войск армии и развития наступления в глубине расположения немецко-фашистских войск. Приняв все необходимые меры безопасности, мы с Александром Михайловичем, членом Военного совета П. Н. Куликовым и начальником штаба армии И. Т. Гришиным отправились на «виллисах» на наблюдательный пункт армии, подготовленный южнее деревни Шемякино. Отсюда просматривался весь участок предстоящего прорыва. Как и следовало ожидать, А. М. Василевский, имевший еще до войны солидный опыт боевой подготовки войск в звеньях «полк — дивизия — корпус», довольно свободно ориентировался на местности. Будучи активным участником подготовки и проведения ряда больших операций против немцев, он со знанием дела оценил наиболее важные, ключевые узлы сопротивления в системе обороны противника и дал нам ряд ценных указаний по их преодолению.

После этой рекогносцировки мы вернулись в штаб армии. Перед отъездом в Москву Александр Михайлович еще раз подчеркнул, что по всем данным разведки, которыми располагает Ставка, гитлеровскому командованию придется все-таки первым начать наступление против войск Центрального и Воронежского фронтов, перешедших к обороне на Курской дуге. К этому его вынуждает общая политическая и военная обстановка, сложившаяся сейчас на основном театре военных действий у нас и в Западной Европе.

15 апреля был издан новый оперативный приказ Гитлера № 6, более определенно и категорично формулировавший цель операции:

«Решительно и быстро силами одной ударной армии из района Белгорода, а другой — из района южнее Орла путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их». [54] «Совершенно секретно! Только для командования!», с. 499–502.

Так же отчетливо сформулировал фюрер и значение операции: «Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года. В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо провести с величайшей тщательностью и энергией. На направлениях главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан проникнуться сознанием решающего значения этого наступления». [55] Там же.

Одновременно с планированием операции «Цитадель» в стане врага интенсивно готовились к ее осуществлению. Для восполнения людских потерь и восстановления разбитых частей и соединении фашистские правители прибегли к тотальной мобилизации. Все мужчины от семнадцати до пятидесяти лет, способные носить оружие, были призваны в армию. Делалось все и для того, чтобы возместить потери в боевой технике и вооружении, увеличить выпуск военной продукции. Особое внимание уделялось новым танкам — «пантерам» и «тиграм», а также мощным самоходным орудиям типа «Фердинанд». Авиационная промышленность стала выпускать более совершенные самолеты «Фокке-Вульф-190-А» и «Хеншель-129».

Особенно усиленно гитлеровцы готовились к боям в районе Курского выступа. Действовавшие южнее Орла и севернее Харькова немецко-фашистские войска пополнялись людьми и боевой техникой, сюда стягивались дивизии с других участков советско-германского фронта. Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, немецкое командование перебросило под Курск пять пехотных дивизий из Франции и Германии. Здесь сосредоточивались танковые соединения, на которые Гитлер и его генералы возлагали большие надежды, крупные силы авиации — из Франции, Норвегии и Германии (пять авиационных групп).

К началу июля 1943 года группировка противника на курском направлении в полосе войск Центрального и Воронежского фронтов была доведена до пятидесяти дивизий (тридцать четыре пехотные, четырнадцать танковых и две моторизованные). В общей сложности они насчитывали 900 тысяч солдат и офицеров, до 10 тысяч орудий и минометов, около 2700 танков и штурмовых орудий и свыше 2 тысяч самолетов. Бывший начальник штаба 48-го немецкого танкового корпуса генерал Меллентин, участвовавший в операции, признает, что «ни одно наступление не было так подготовлено, как это». [56] Меллентин Ф. Танковые сражения 1939–1945 гг. Пер. с англ. М., 1957, с. 191.

Против северного фаса Курского выступа в полосе Центрального фронта сосредоточилась ударная группировка 9-й немецкой армии, включившая восемь пехотных, шесть танковых и одну моторизованную дивизию. Она должна была наступать на Курск с севера. Против южного фаса выступа, где оборонялись войска Воронежского фронта, были развернуты 4-я немецкая танковая армия и оперативная группа «Кемпф» (по имени возглавлявшего ее генерала). Их ударные группировки состояли из пяти пехотных, восьми танковых и одной моторизованной дивизий.

Гитлеровское командование связывало большие надежды с тем, что операция будет проводиться летом. Ведь генералитет фашистской армии все время твердил, что немецкие войска понесли крупнейшие поражения под Москвой и Сталинградом не столько от мощных ударов Красной Армии, сколько от козней «генерала Зимы», русских снегов и морозов, затруднявших боевые действия и ограничивавших применение танков и авиации. А теперь, дескать, в летних условиях немецкая армия снова покажет, на что она способна.

Советская сторона не только разгадала планы врага, но и противопоставила ему возросшую мощь своей армии, беспредельные моральные и материальные силы народа-богатыря. К этому времени мы добились почти двукратного превосходства над врагом в боевой технике, а по численности наша Действующая армия превосходила противника в 1,2 раза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: