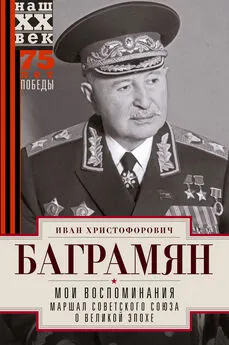

Иван Баграмян - Так шли мы к победе

- Название:Так шли мы к победе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Баграмян - Так шли мы к победе краткое содержание

Воспоминания Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна являются прямым продолжением его первой мемуарной книги «Так начиналась война». В них автор анализирует ход боевых действий советских войск на различных участках, где ему довелось принимать участие в руководстве войсками, возглавляя крупные штабы, командовать армией, а затем фронтом. С большой душевной теплотой рассказывает И. X. Баграмян о ратных подвигах наших солдат, офицеров и генералов, о встречах с видными советскими военачальниками, делится с читателями своими раздумьями о таланте и творческой инициативе прославленных советских полководцев и крупных политработников. Автор аргументирование разоблачает буржуазных фальсификаторов истории, принижающих роль Советских Вооруженных Сил в разгроме гитлеровской армии, и вносит новый значительный вклад в нашу военно-мемуарную литературу. Книга, несомненно, вызовет большой интерес у читателей.

Так шли мы к победе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При обсуждении вопросов использования в предстоящей операции различных родов войск и их материально-технического обеспечения к работе совещания в Ставке привлекались главный маршал авиации А. А. Новиков, генерал армии А. В. Хрулев, главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов, маршал бронетанковых войск Я. Н. Федоренко, маршал инженерных войск М. П. Воробьев, маршал войск связи И. Т. Пересыпкин, маршал артиллерии Н. Д. Яковлев.

Мы уезжали, окрыленные грандиозностью предстоящего наступления, охваченные горячим желанием поскорее начать подготовку войск к великой битве за Белоруссию.

Возвратившись на фронт, мы с Д. С. Леоновым тотчас же пригласили первого заместителя командующего войсками фронта генерал-полковника В. И. Кузнецова и всех остальных наших ближайших соратников. Мое сообщение о принятом Ставкой решении на проведение Белорусской наступательной операции было встречено с глубоким удовлетворением.

В общих чертах я изложил предстоящую задачу фронта и сказал, что она будет конкретно указана в директиве Ставки. Мнение всех было единодушным: немедленно, не ожидая директивы, начать подготовку к наступлению.

На следующий день я довел до командующих армиями и соответствующих начальников родов войск и служб свое предварительное решение на предстоящее наступление.

Ставка Верховного Главнокомандования приказали нам передать полосу обороны 6-й гвардейской армии 2-му Прибалтийскому франту, чтобы мы могли использовать гвардейцев на направлении главного удара. А вслед за этим поступила директива Генерального штаба, в которой нам были даны конкретные указания по обеспечению скрытности подготовки наступления.

Таким образом, еще да получения директивы на наступление подготовка к нему уже развернулась. А когда 31 мая нарочный доставил нам директиву Ставки, мы смогли приступить и к конкретному планированию операции. Этой директивой войскам фронта ставились задачи: во взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом форсировать Западную Двину и овладеть районом Бешенковичи, во взаимодействии с правым крылом 3-го Белорусского фронта разгромить витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск и в дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Лепель, прочно обеспечивая главную группировку фронта с полоцкого направления.

Для выполнения этой задачи мы располагали, как я уже сообщал выше, тремя общевойсковыми и одной воздушной армиями, отдельным стрелковым и танковым корпусами фронтового подчинения. Во главе их стояли испытанные в сражениях генералы и, я бы сказал, по-настоящему талантливые военачальники.

4-й ударной армией командовал генерал-лейтенант П. Ф. Малышев. Он обладал большой проницательностью, волей и железным упорством в достижении поставленной цели. Участвуя в боях с лета 1941 года, Малышев испытал отчаяние окружений и горечь отступления, не раз находился на волосок от гибели и даже, будучи комендантом Смоленска, едва не был но недоразумению расстрелян своими же после падения города. Но к счастью, удалось избежать этой роковой ошибки. Петр Федорович блестяще проявил свои военные способности в последующих сражениях.

Ближайшими боевыми соратниками П. Ф. Малышева были члены Военного совета этой армии генерал-майор Т. Я. Белик и полковник В. А. Кузнецов, а также начальник штаба генерал-майор А. И. Кудряшов. Политический и оперативный отделы армии возглавляли соответственно полковники С. П. Титов и С. Г. Себик.

6-ю гвардейскую армию возглавлял герой Курской битвы генерал-лейтенант Иван Михайлович Чистяков — неизменно жизнерадостный, энергичный, стремительный человек. Много крови попортили фашистским воякам сое-динения 6-й гвардейской. Членами Военного совета 6-й гвардейской были генерал-майор К. К. Абрамов, толковник Г. Н. Касьяненко, начальником штаба — генерал-майор В. А. Пеньковский, начальниками политического и оперативного отделов — полковник Л. И. Соколов к генерал-майор З. С. Рыбко.

Войсками 43-й армии командовал генерал-лейтенант Афанасий Павлантьевич Белобородов, самый молодой из командармов по возрасту. Однако боевой опыт у него был богатейший. Кто не слышал о прославленной стрелковой дивизии генерала Белобородова, ставшей гвардейской в боях под Москвой, в сорок первом! Стройный, подтянутый, небольшого роста, генерал поражал своей неистощимой энергией и смелостью решений. Членами Военного совета армии были генерал-майоры С. И. Шабалов и Н. Л. Осин, начальником штаба — генерал-майор Ф. Ф. Масленников, а политический и оперативный отделы возглавляли полковники А. П. Петров и В. В. Турантаев.

3-й воздушной армией командовал многоопытный авиационный военачальник генерал-лейтенант авиации Н. Ф. Папивин. Его ближайшими помощниками были член Военного совета армии генерал-майор Н. П. Бабак и весьма опытный и талантливый начальник штаба генерал-майор авиации Н. П. Дагаев.

1-й танковый корпус возглавлял многократно испытанный в боях генерал-лейтенант танковых войск В. В. Бутков.

Стрелковыми корпусами и дивизиями также командовали умудренные боевым опытом генералы и офицеры.

Мы, безусловно, многое знали уже о противнике, который оборонялся в полосе предстоящего наступления. Это были войска 16-й армии группы армий «Север» и 3-й танковой армии группы армий «Центр». Известны были и группировка сил врага, общая глубина его обороны и начертания оборонительных рубежей. Однако предстояло многое еще уточнить и выявить. В первую очередь требовалось установить, где точно находится стык между группами армий, xapaктep инженерного оборудования оборонительных рубежей, особенно первой полосы обороны, начертание минных полей, состояние дорог, места переправ через Западную Двину (Даугаву) и многое другое.

Ответить на все эти вопросы должен был наш разведчик полковник А. А. Хлебов. И он еще за неделю до начала наступления смог это сделать. В добывании необходимых сведений о противнике очень помогли партизаны, которые не только не позволили себя уничтожить в ходе апрельской карательной операции гитлеровцев, но и в мае снова активизировали свои действия, особенно по разведке группировки сил и организации обороны группы армий «Центр».

Было точно установлено, что противник в полосе предстоящего наступления фронта имеет 12 дивизий, 2 дивизионные группы, 10 отдельных охранных полков и свыше 40 батальонов различного назначения. В первом эшелоне оборонялись пять пехотных, авиаполевая дивизии и две дивизионные группы. Остальные силы эшелонировались в глубину. Основная часть этих войск группировалась в районе Полоцк, Лепель, Глубокое (70 километров северо-западнее Лепеля). Большая часть резервов 3-й танковой армии также находилась в полосе наступления нашего фронта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: