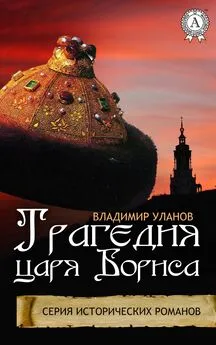

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы

- Название:Трагедия Цусимы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-30238-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы краткое содержание

Эта книга написана человеком уникальной судьбы. Капитан второго ранга Владимир Иванович Семёнов был единственным офицером Российского Императорского флота, которому в годы Русско-японской войны довелось служить и на Первой, и на Второй Тихоокеанских эскадрах и участвовать в обоих главных морских сражениях — в Желтом море и при Цусиме. В трагическом Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры, Семёнов получил пять ранений и после возвращения из японского плена прожил совсем недолго, но успел дополнить свои дневники, которые вел во время боевых действий, и издать их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена крови». Еще при жизни автора эти книги были переведены на девять языков, их цитировал сам триумфатор Цусимы — адмирал Того. А на родине мемуары Семёнова вызвали громкий скандал — Владимир Иванович первым посмел написать, что броненосец «Петропавловск», на котором погиб адмирал Макаров, подорвался не на японской, а на русской мине, и вопреки общественному мнению очень высоко оценивал деятельность адмирала Рожественского.

После ранней смерти В. И. Семёнова (он скончался в возрасте 43 лет) его книги были незаслуженно забыты и теперь известны лишь специалистам. Это — первое за 100 лет полное издание трилогии, возвращающее отечественному читателю одни из лучших мемуаров о Русско-японской войне.

Трагедия Цусимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот человек, который смело мог бы и на Страшный Суд Божий явиться с повязкой Красного Креста в твердом сознании, что ни огненный меч архангела, ни «врата адовы» не помешают ему помочь страждущим…

22 мая мне стало несколько легче (температура понизилась). Через посредство фельдшера добыл тетрадку и карандаш (из госпитальной лавочки) и отрывочными фразами занес в нее все то, что выше изложено.

Оказалось, однако же, что я слишком понадеялся на свои силы. Положение ухудшилось. Ивасаки рассердился, бранил фельдшера и отобрал от меня мой дневник.

Должно быть, что за последующие дни дело было совсем скверно, так как о них я не только ничего не записал, но даже и вспомнить ничего не могу, а 28 мая, когда Ивасаки (вероятно, по усиленным просьбам) дал мне на минутку мою тетрадку, я занес в нее лишь одну фразу: «Первый раз вытянул ногу».

Фраза эта требует некоторых пояснений.

Дело в том, что, кроме изрядного количества (грубо выражаясь) говядки, вырванной из моей правой ноги осколком неприятельского снаряда, доктор Оки, «Живоглот», а затем и милейший Ивасаки — «удалили» из нее столько «лишнего», что приходилось заново обрастать мясом. При этом они же меня бранили и утверждали, что я сам виноват — «зачем не пошел на перевязку немедленно»… Так или иначе, но единственное положение, в котором я чувствовал себя сносно, это лежа на спине и круто согнув правую ногу (под колено была приспособлена особая подставка). Всякое движение вызывало мучительные, дергающие боли в глубине раны.

Понятно, почему с такой радостью я отметил в своем дневнике это событие — «Первый раз вытянул ногу» — и не записал ничего больше, хотя именно в этот день мы (раненые, лежавшие в госпитале Сасебо) получили такое лекарство, которое по своим целебным свойствам было неизмеримо выше всяких микстур и даже хирургической помощи. Прямо — живая вода!..

Повторяю — ничего у меня об этом не записано, а потому приходится говорить на память и основываясь отчасти на документах, полученных позже, отчасти на рассказах товарищей.

Упорно придерживаясь мнения, что ценность исторического материала имеют лишь «записки», веденные в самый момент совершавшегося события, но отнюдь не «воспоминания» (особенно воспоминания раненых) — буду краток.

Помню, как прибежал ко мне с японской газетой в руках старый (видимо, призванный из запаса) санитар, фамилия которого, к сожалению, у меня не записана, — и читал мне статью, написанную таким высоким стилем, что и сам он многого в ней не понимал, но смысл которой был ясен — «Русский Микадо благодарил своих воинов за пролитую ими кровь».

— Скорее скажите об этом вашим товарищам! Какая для вас всех радость! — твердил он.

Право, не знаю, правильно ли я перевел тогда на русский язык текст Высочайшей телеграммы, адресованной адмиралу Рожественскому, но, во всяком случае, даже и в моем переводе она вызвала такой энтузиазм, что все, способные двигаться, собрались около моей постели, а те, что лежали и не могли подняться, сердились и требовали, чтобы «легкие» записали и принесли им для прочтения эту благую весть.

Как-никак, а всякого мучила неотвязная мысль: «Пусть ранен, пусть беспомощен, но все же в плену… Оценят ли? поймут ли, что не по своей вине?., что судьба бросила в плен…» И вдруг — такая телеграмма!..

Привожу точный текст приветствия, с быстротой молнии разнесшегося по всем палатам госпиталя, давшего отраду даже тем, чьи часы были уже сочтены, у которых сил не хватало крикнуть «ура!», которым оставалось только умереть в сознании, что их подвиг помнят и ценят… И они умирали счастливыми…

Вот что было напечатано в японских газетах:

«Сегодня адмирал Рожественский, в ответ на свою телеграмму о бедствии, постигшем его эскадру, получил от Императора такой ответ: «От души благодарю вас и всех тех чинов эскадры, которые честно исполнили свой долг в бою, за самоотверженную их службу России и Мне. Волею Всевышнего не суждено было увенчать ваш подвиг успехом, но беззаветным мужеством вашим отечество всегда будет гордиться. Желаю вам скорого выздоровления, и да утешит вас всех Господь».

Дальше следовали комментарии японцев на тему, что герой, поверженный в неравной борьбе, — все же герой, что безумие храбрых всегда вызывает большее поклонение, нежели мудрость благоразумных, что есть несчастия, которые возвеличивают, что, видимо, и в России, как в Японии, одинаково ценят кровь, пролитую за Родину, и т. д.

Да. Это был радостный день…

Потом опять перерыв, опять несколько дней, не отмеченных записями в книжке. Твердо помню одно, что носили на перевязку по два раза в день — утром и вечером, — и все что-то стригли, подчищали… Но хуже всех этих экскурсий на операционный стол мучила мысль о будущем…

Достаточно знакомый с нравами и обычаями японцев, я был уверен, что они притянут меня к ответу и не удовлетворятся (чисто формальной) отговоркой, будто я уехал с «Дианы» накануне ее официального разоружения и не числился в списке «интернированных» офицеров. Через своих агентов они, конечно, знали, что приказ о разоружении был получен 22 августа (эта телеграмма, как я уже говорил в «Расплате», была даже не шифрованная), знали, что даже официальное разоружение состоялось 27 августа, а мой отъезд из Сайгона — только 2 сентября, так как раньше этого срока ни одного парохода, отходящего в Европу, не было.

Фактически я был офицером с корабля, разоружившегося в нейтральном порту, и вновь принявшим участие в военных действиях…

Тут суд короток, а приговор ясен…

Уж если англичане не задумались расстрелять Шефферса, захваченного в плен тяжело больным, которого к месту казни принесли на носилках, — то постесняются ли японцы?..

Эта мысль меня мучила… И, собственно, не мысль о смерти, а о… способе. — «Повесят! Какая гадость!..» — Но мелькнула надежда — вспомнился эпизод из войны на суше: — Были захвачены нашими два японских шпиона, уличены и приговорены к повешению; они обратились к Куропаткину с просьбой заменить повешение расстрелом, мотивируя свою просьбу тем, что они — офицеры и пошли на такое дело, т. е. нарушили обычаи войны, не корысти ради, а из любви к Родине. — Просьба была уважена — их расстреляли…

Но не будет ли унизительной подобная просьба с моей стороны? — Ведь придется просить о милости! — И у кого? — У Микадо!.. — Возможно ли? Не лучше ли «претерпеть до конца»?..

Я даже поделился моими соображениями с некоторыми из товарищей, но они меня подбодрили: «Конечно, можно!» — и я решил, в случае чего, просить… И уж если просить, так, заодно, чтобы… не в каком-нибудь арестантском халате, а в моей тужурке, изорванной осколками неприятельских снарядов, пережившей столько боев, и не завязывая глаз, как Шефферса…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: