Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы

- Название:Трагедия Цусимы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-30238-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы краткое содержание

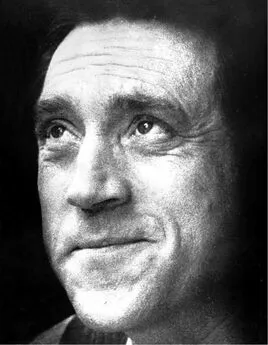

Эта книга написана человеком уникальной судьбы. Капитан второго ранга Владимир Иванович Семёнов был единственным офицером Российского Императорского флота, которому в годы Русско-японской войны довелось служить и на Первой, и на Второй Тихоокеанских эскадрах и участвовать в обоих главных морских сражениях — в Желтом море и при Цусиме. В трагическом Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры, Семёнов получил пять ранений и после возвращения из японского плена прожил совсем недолго, но успел дополнить свои дневники, которые вел во время боевых действий, и издать их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена крови». Еще при жизни автора эти книги были переведены на девять языков, их цитировал сам триумфатор Цусимы — адмирал Того. А на родине мемуары Семёнова вызвали громкий скандал — Владимир Иванович первым посмел написать, что броненосец «Петропавловск», на котором погиб адмирал Макаров, подорвался не на японской, а на русской мине, и вопреки общественному мнению очень высоко оценивал деятельность адмирала Рожественского.

После ранней смерти В. И. Семёнова (он скончался в возрасте 43 лет) его книги были незаслуженно забыты и теперь известны лишь специалистам. Это — первое за 100 лет полное издание трилогии, возвращающее отечественному читателю одни из лучших мемуаров о Русско-японской войне.

Трагедия Цусимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Опасения мои вовсе не были плодом расстроенного воображения, лихорадочного бреда. Имелись факты, подтверждавшие всю неумолимость японцев в подобных случаях: называли офицера, который, «разоружившись» (или будучи «интернирован») в Чифу, пытался на частном пароходе пробраться во Владивосток, но был захвачен и, несмотря на то что даже намерение его вновь принять участие в военных действиях ничем не было доказано (он говорил, что просто стремился на Родину), все же был приговорен к восьми годам каторги.

Мне сообщили также, что всех раненых офицеров подробно спрашивают: кто с какого корабля? где был раньше? и т. п…

Ко мне не приходили, и вот тут являлся вопрос: почему? Потому ли, что до времени не хотят тревожить, как «тяжелого», или же потому, что со мной… дело заранее решенное?

Глава III

Допрос. — Небрежность или великодушие? — Начало настоящего дневника. — Отношение японцев к военнопленным

Седьмого июня записано: «Резкое улучшение. — Раны энергично выполняются. — Отделения только кровяные». 8 июня: «Опасность заражения крови миновала».

Дальше следует эпизод, который я не решился тогда же занести в дневник из опасения, как бы не прочли японцы, но твердо врезавшийся в память.

Наконец-то и мне был учинен допрос, которому уже давно подверглись все прочие мои сотоварищи.

Чинил допрос специально командированный офицер Главного штаба, бывший перед войной помощником японского морского агента в Петербурге, много раз приезжавший в Кронштадт «посмотреть на то, что осматривать разрешается». Недурно говорил по-русски. Я в то время был адъютантом главного командира (С. О. Макарова), а потому в пределах существующих правил оказывал ему всякое содействие и гостеприимство. Раза два-три вместо обычного «кормления» в морском собрании он завтракал у меня и (так мне кажется) не забыл хлеба-соли…

Надо ли пояснять, что мы сразу же узнали друг друга и обменялись приветствиями (по крайней мере, по внешности) как старые приятели.

Затем имел место следующий диалог:

— Так, значит, перед самой войной вы оставили ваше высокопочтенное место и отправились на эскадру?

— Да. Я был назначен старшим офицером на «Боярин»…

— Но это известно, что «Боярин» уже погиб, когда вы приехали, а потому вы недолгое время командовали миноносцем «Решительный»…

(«Черт возьми, как они хорошо обо всем осведомлены!» — подумал я.)

— Совершенно верно.

— Потом вас назначили старшим офицером на «Ангару»… О! я хорошо понимаю, как вы сердились!.. Конечно, так?

— Разумеется! — ответил я, чувствуя приближение критического момента.

— И вот… извините, но это так странно, что с «Ангары» вы попали на «Суворов»!.. При капитуляции Порт-Артура вас не было ни в списках пленных, ни в списках больных и раненых, эвакуированных в Россию на «честное слово»… Где же вы были? Как попали на вторую эскадру?

(«Глумится, что ли? — мелькало у меня в голове. — Не знает разве, что я на «Ангаре» пробыл всего три недели?»)

Однако же я взял себя в руки и ответил спокойно, почти небрежно:

— Согласитесь, что, если бы вы были на моем месте, вы на такие вопросы промолчали бы? Мало ли что делается во время войны? А ведь война еще не кончилась… Нельзя же раскрывать хотя бы самые незначительные ее секреты…

— Да нет! да нет! — торопливо заговорил японец. — Я вас по-приятельски, из простого любопытства спросил: как это вы с «Ангары» попали на «Суворов»? Нам это непонятно!

Последнюю фразу он резко подчеркнул и тотчас же начал прощаться, желая скорейшего выздоровления и приговаривая: «Все это хорошо. Знаете, все это будет хорошо…» Теперь мне думается (может быть, я ошибаюсь), что японец, вспомнив старую «хлеб-соль», слегка… покривил душой, отнесясь к делу чисто формально, ограничившись моим ответом, не расспросив обо мне не только раненых нижних чинов, которые по наивности наверно стали бы хвастать похождениями «артурца», но и ни с кем из офицеров, из числа которых многие могли бы случайно проболтаться, не заводя разговора обо мне.

Теперь я знаю, чем обязан этому следователю и почему он мог, не рискуя ответственностью, отнестись ко мне подобным образом, но тогда я недоумевал и волновался.

«Тогда» я и не подозревал о существовании чисто канцелярской ошибки нашего Главного штаба, благодаря которой старый знакомый мог, не нарушая данного ему предписания, формально исполнив возложенное на него поручение, избавить от японского военного суда человека, беспомощно распластанного на госпитальной койке.

Дело в том, что (по какой-то случайности) мое назначение старшим офицером на «Диану» не было опубликовано в Высочайших приказах по морскому ведомству, почему и в списках адмиралов и штаб-офицеров (официальное издание Главного морского штаба), исправленных по 1 июля 1904 года, я все еще значился старшим офицером транспорта «Ангара», а в тех же списках, исправленных по 1 января 1905 года, числился уже состоящим «при штабе командующего 2-й эскадрой флота Тихого океана».

Надо заметить, что японцы, у которых дело разведки поставлено идеально, тщательно следили за движением личного состава нашей армии и флота на основании официальных документов, конечно, не допуская и мысли о возможности в них каких-либо ошибок или пропусков.

Рассказывали, что при переписи сдавшихся в Порт-Артуре произошел такой забавный случай:

— Полковник Ирман!

— Вы ошибаетесь, такого полковника нет! — заявляет японский офицер.

— Как нет? Да это — я сам!

— Простите, но должен вас поправить — вы генерал-майор… Произведены одним из последних приказов, который, вероятно, не дошел до вас. Поспешу сообщить вам, от какого числа и за каким номером. Сейчас, к сожалению, нет под руками.

В моем положении эта осведомленность японского Главного штаба послужила мне на пользу. Для них я был старшим офицером транспорта «Ангара», ухитрившимся как-то сбежать из Порт-Артура ранее его сдачи и попасть на вторую эскадру.

Несомненно, что полный список офицеров, пришедших на «Диане» в Сайгон, напечатанный тогда же в местных газетах, имелся в штабе, но ведь Семёновых в России много, а официальных данных для того, чтобы меня, старшего офицера «Ангары», отождествлять со старшим офицером «Дианы», не было.

В то время я обо всех этих подробностях не подозревал и считал свое дело конченым…

Если бы меня прямо спросили: «До «Суворова» вы были старшим офицером на «Диане»?» — я не стал бы отпираться, считая это и недостойным, и бесполезным, и, конечно, ответил бы утвердительно.

Но… допрос был веден в такой форме, что этого не случилось…

Теперь мне ясен смысл и резко подчеркнутой фразы — «нам это непонятно», — и ободрение, заключавшееся в прощальных словах: «Всё это хорошо. Знаете, всё это будет хорошо!» — но «тогда» я был как в потемках и томился неизвестностью…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: