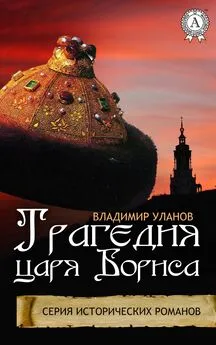

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы

- Название:Трагедия Цусимы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-30238-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы краткое содержание

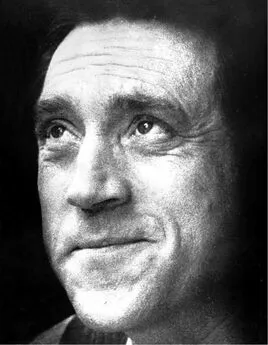

Эта книга написана человеком уникальной судьбы. Капитан второго ранга Владимир Иванович Семёнов был единственным офицером Российского Императорского флота, которому в годы Русско-японской войны довелось служить и на Первой, и на Второй Тихоокеанских эскадрах и участвовать в обоих главных морских сражениях — в Желтом море и при Цусиме. В трагическом Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры, Семёнов получил пять ранений и после возвращения из японского плена прожил совсем недолго, но успел дополнить свои дневники, которые вел во время боевых действий, и издать их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена крови». Еще при жизни автора эти книги были переведены на девять языков, их цитировал сам триумфатор Цусимы — адмирал Того. А на родине мемуары Семёнова вызвали громкий скандал — Владимир Иванович первым посмел написать, что броненосец «Петропавловск», на котором погиб адмирал Макаров, подорвался не на японской, а на русской мине, и вопреки общественному мнению очень высоко оценивал деятельность адмирала Рожественского.

После ранней смерти В. И. Семёнова (он скончался в возрасте 43 лет) его книги были незаслуженно забыты и теперь известны лишь специалистам. Это — первое за 100 лет полное издание трилогии, возвращающее отечественному читателю одни из лучших мемуаров о Русско-японской войне.

Трагедия Цусимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По внешности это приказание исполнялось, но, казалось, сам воздух госпиталя был насыщен недоброжелательством. Оно сказывалось в бесчисленных мелких уколах самолюбия, в мелочных придирках, стеснениях, отравлявших существование…

В стране «этикета» по преимуществу, какой является Япония, в стране изысканной, веками выработанной вежливости, где в разговоре двух лиц, равных по происхождению, воспитанию и общественному положению, не употребляют местоимений, но, говоря о «высоком доме» или «высокочтимой даме», подразумевают жилище и жену собеседника, а говоря о «гнусной лачуге» или «ничтожной женщине» — свой дом или свою жену, в этой стране, где сохранился культ «церемоний», служебный персонал госпиталя, обращаясь к нам, называл нас просто по фамилиям, не добавляя к ней ни чина, ни даже слово «сан» (т. е. господин), без которого в Японии не зовут по имени даже лакея…

Надо было видеть этих приставленных к нам переводчиков, говоривших по-русски (и до войны проживавших во Владивостоке и в Порт-Артуре, исполняя обязанности приказчиков, поваров, рассыльных, прислуги в публичных домах)… Надо было видеть, с каким наслаждением они появлялись в палате с несколькими письмами в руках и выкрикивали:

— Бардин! — (матрос-вестовой) — Письмо!

— Филипповский! — (полковник) — Письмо!

Причем последнему это письмо тыкалось особенно пренебрежительно…

По поводу писем… Ну что мы с койки госпиталя могли бы сообщить в Россию такого, что имело бы военное значение? А между тем не только все наши письма шли через цензуру, но даже и в размере их мы были ограничены: две «открытки» в неделю.

Письма, газеты и журналы, присылавшиеся из России, цензуровались так тщательно, что на это требовалось от одного до полутора месяцев.

Мало того. Газеты, издававшиеся в самой Японии (на английском языке) и то не все разрешались к выписке, а разрешенные — опять-таки просматривались начальством, и… многие номера конфисковывались или приходили с большим опозданием.

Разве это не режим арестантского лазарета?..

Добавьте к этому, что для прогулок (многие с самого начала могли двигаться и нуждались в движении) были назначены определенные часы и отведена небольшая площадка перед бараком.

Еще одна черта, ярко характеризующая окружавшее нас недоброжелательство: все палаты обслуживались сестрами милосердия, кроме нашей палаты. У нас были санитары, да и то — чуть только начальство замечало, что какой-нибудь фельдшер, даже санитар привыкает к раненому, начинает ухаживать за ним больше, чем это требуется по закону, — его немедленно убирали. За три месяца в нашей палате их переменилось более трех комплектов. В других палатах этого не было.

Вспоминая все пережитое, я глубоко уверен, что если нам не только не резали ни носов, ни ушей, но даже лечили, то просто по расчету, а вовсе не из рыцарских чувств, которых напрасно было бы искать в боевом прошлом Японии.

Конечно, все вышесказанное относится к японцам pur sang. Такие друзья человечества, как доктора Ивасаки и Оки, такие товарищи по оружию, как навещавшие нас моряки Номото, Танака и др. — не в счет. Эти — долгие годы проведя в культурных центрах Европы, — получили там не только образование, но и сумели на общей почве культа мужества и самоотвержения слить в душе своей идеалы «самурая» с заветами нашего «рыцарства».

Для отдельных лиц такая метаморфоза, конечно, возможна… Но ведь исключения только подтверждают правило.

Об отношении японцев к военнопленным мне еще придется поговорить в дальнейшем повествовании, а пока — к делу.

Глава IV

Пробуждение к сознанию. — Тревоги и сомнения. — Газеты из России; общее негодование. — Адмиралу благополучно сделали операцию. — Громкие телеграммы и бездействие Линевича. — Сдача Сахалина. — Тайфун

До сих пор я ни разу не упомянул о впечатлении, которое произвело на нас (раненых) вообще и на меня в частности известие о сдаче Небогатова с четырьмя кораблями, — и не по каким-либо особым соображениям, а единственно из желания быть строго документальным.

Несомненно, что эта новость и мне, и другим стала известна на следующий же день, но за весь первый месяц пребывания в госпитале ни слова по этому поводу в моем дневнике не записано, а если память не изменяет, то первоначально я отнесся к известию с полным равнодушием. Слишком был занят насущным вопросом: как обойдутся со мной на следующей перевязке…

День 20 июня был днем радости. «Сегодня мылся под краном, стоя». Это значило, что сам добрался до уборной и управился там без посторонней помощи.

Но… из окна уборной был виден уголок рейда, и мне показали… «Николай I», выходящий из дока…

«…Под своей машиной пошел куда-то… (записал я в своем дневнике). До слез обидно… Японский флаг. «Ики». Боже, какой позор! Тут же «Апраксин»… Идет на пробу (машин)…»

Вот когда ударило по сердцу!.. До того все заслонялось вопросом: будут сегодня резать или нет?..

21 июня записано: «Без перемен (относительно здоровья). Тоска, тоска… Что делать, вернувшись? Возрождение флота, живой дух в обучении, живые люди вместо чиновников, исполнение долга вместо отбывания номера… Хорошие слова… А кто это сделает? Творцы тины, в которой мы утонули, крепко, плотно сидят в своих креслах… Война их не тронула… Нет. Ничего не выйдет… Уйти бы куда-нибудь, зарыться…»

Тяжело было…

В дневнике опять только отрывочные фразы.

«25 июня. — Третьего дня вечером поднимался к адмиралу (во второй этаж) и просидел у него часа два. Сидячее положение для меня, по-видимому, неблагоприятно. Ночью и вчера, весь день, в глубине раны сильно дергало. Верно — седалищный нерв. Валяюсь на койке».

Должно быть, самочувствие было неважно, но тем не менее я не утерпел, чтобы не повидать адмирала еще раз. Не я один, но все мы — офицерская палата и палаты нижних чинов — все подбодряли себя мыслью, что «он» поправится и, вернувшись в Россию, «сделает»… Что «сделает» — вряд ли кто мог бы точно формулировать, но все понимали друг друга, все жили этой надеждой, хорошо зная, какая разница была между тем блестящим «свитским» адмиралом, который уходил из Либавы, и тем начальником эскадры, который во главе её шел на смерть при Цусиме…

Ведь «он» жутче и полнее любого из нас пережил эту страду — от Либавы до Цусимы… Ведь это «он» вел нас в бой, об исходе которого еще пять месяцев тому назад доносил с солдатской прямотой, что «не имеет надежды на успех»…

— Помните первую телеграмму Государя? — горячилась молодежь. — А дальнейшие? Эти запросы об его будущей работоспособности? Кому другому все порядки пришлось вынести на своей шее? — Камня на камне под «шпицем» не оставит, когда вернется! — Только бы выжил…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: