Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы

- Название:Трагедия Цусимы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-30238-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы краткое содержание

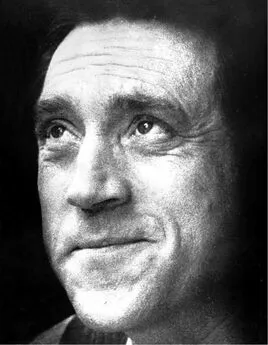

Эта книга написана человеком уникальной судьбы. Капитан второго ранга Владимир Иванович Семёнов был единственным офицером Российского Императорского флота, которому в годы Русско-японской войны довелось служить и на Первой, и на Второй Тихоокеанских эскадрах и участвовать в обоих главных морских сражениях — в Желтом море и при Цусиме. В трагическом Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры, Семёнов получил пять ранений и после возвращения из японского плена прожил совсем недолго, но успел дополнить свои дневники, которые вел во время боевых действий, и издать их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена крови». Еще при жизни автора эти книги были переведены на девять языков, их цитировал сам триумфатор Цусимы — адмирал Того. А на родине мемуары Семёнова вызвали громкий скандал — Владимир Иванович первым посмел написать, что броненосец «Петропавловск», на котором погиб адмирал Макаров, подорвался не на японской, а на русской мине, и вопреки общественному мнению очень высоко оценивал деятельность адмирала Рожественского.

После ранней смерти В. И. Семёнова (он скончался в возрасте 43 лет) его книги были незаслуженно забыты и теперь известны лишь специалистам. Это — первое за 100 лет полное издание трилогии, возвращающее отечественному читателю одни из лучших мемуаров о Русско-японской войне.

Трагедия Цусимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По возвращении он был не особенно разговорчив. Сказал только, что пока требуется точно выполнять расписание занятий, объявленное циркуляром штаба, а что касается вспомогательной стрельбы, то вопрос этот признан заслуживающим внимания, будет разработан так, чтобы все суда могли принимать в ней участие, по возможности равномерно, и проч., и проч.

В ожидании, когда японцы соизволят прийти на вид Порт-Артура, при посредстве паровых катеров и баркасов тралили внешний рейд, разыскивая мины, ими набросанные, и, действуя тем же оружием, ставили свои в тех местах, куда сами ходить не собирались; но все это как-то вяло, неуверенно, нерешительно…

Что же? — могут спросить читатели, — неужели в Артуре не было энергичных людей, которые взяли бы дело в свои руки, повели его должным образом?.. — Конечно, были и впоследствии достаточно показали себя, но только все они в то время находились под гипнозом, о котором я уже говорил. Ведь предложить делать что-нибудь совсем по-новому значило осудить старое, а это старое было освящено самим наместником, сурово каравшим за всякую тень сомнения в его непогрешимости. Это не Макаров, который прямо требовал, чтобы всякий открыто высказывал свое мнение, который считал, что лучше самое горячее объяснение, чем затаенное несогласие, неизменно ведущее к пассивному повиновению или пассивному сопротивлению, между которыми провести границу почти невозможно. Макаров мог спорить, даже сердиться, но за всякую идею, кому бы она ни принадлежала, хватался обеими руками, если была хоть надежда на успешное ее применение. Другое дело, когда основой всему служил миф о Минерве, выходящей во всеоружии из головы Юпитера. Что может голос простого смертного перед громами Капитолия?.. Прометей был не чета нам, а как с ним поступили?.. Так думали многие, и можно ли строго судить их за эти мысли — плод горького опыта?.. Смешно было бы ждать, что в Дальневосточной сатрапии раздастся голос свободного воина и гражданина, правдивый, честный голос!.. Там было совершенно естественно услышать приказание: «Высечь Желтое море за то, что при отливе берега его дурно пахнут и «самого» наместника заставляют удаляться с балкона его дворца». Там, в этой атмосфере, не мог появиться Фемистокл, который сказал бы: «Бей, но выслушай!» Там господствовали люди, credo которых было: обо всем промолчу, со всем соглашусь — только бы не били, а приласкали!..

8 апреля ознаменовалось печальным происшествием. При постановке с портовых баркасов минного заграждения близ Ляо-ти-шана, вследствие преждевременного взрыва мины, погиб лейтенант Пелль и 19 нижних чинов. Я знал его еще по китайской кампании, когда он, участвуя в походе адмирала Сеймура, был ранен в обе ноги, много дней оставался почти без медицинской помощи, перетаскиваемый на носилках, не раз рисковал попасть в руки боксеров, не дававших пощады, — все-таки поправился, снова пошел на войну и погиб так нелепо, от несовершенства оружия, которого был специалистом (он имел звание минера I разряда).

Около того же времени я совершенно неожиданно был назначен членом в комиссию для допроса японцев, захваченных 13 марта на пароходе «Хайен-мару», и для разбора оказавшихся при них документов. Назначение в такую комиссию старшего офицера боевого корабля являлось несколько странным. Для сведения моих сухопутных читателей, считаю долгом пояснить, что на корабле командир — это как бы верховная власть, выступающая лично только в наиболее критические моменты жизни, а старший офицер — это как бы действующий именем командира, с его ведома и одобрения, премьер-министр, на котором и лежит непосредственно вся тяжесть внутреннего управления. Можно сказать, что, вне исключительных случаев, командир — маятник, регулирующий ход часов, а старший офицер — пружина, силой которой работает механизм. Отсутствие старшего офицера, хотя бы на несколько часов, уже вносит некоторую заминку во внутреннюю жизнь корабля. Вот почему (и нет средств избежать этого) старший офицер почти безвыходно сидит на корабле и в кают-компании его редкие отлучки составляют событие, своего рода эру. Часто приходится слышать замечания, вроде:

— Скажете тоже! Это было еще до последнего съезда старшего на берег!..

Я лично не только ничего не имел против участия в комиссии, но, по совести говоря, был даже доволен. На законном основании несколько раз съездить куда-то, повидать свежих людей — казалось прямо заманчивым. Зато командир принял дело к сердцу.

— Уж лучше бы меня назначили! — заявил он и поспешил в штаб.

В штабе ему объяснили, что назначение вызвано имевшимися в штабе сведениями о моем знакомстве с японским языком и японско-китайской грамотой. Пришлось покориться. Поначалу я отнесся к этим мотивам несколько скептически. Правда, на эскадре знали, что некогда, на пари, я в годичный срок выучился японскому языку и японско-китайской грамоте настолько, что свободно читал и переводил a livre ouvert японские газеты, но это было 6 лет тому назад. С тех пор многое было, за отсутствием практики, перезабыто, и я отнюдь не считал себя вправе выступать в роли переводчика, да еще в таком ответственном деле. Однако на первом же заседании пришлось, волей-неволей, отбросить всякую скромность и пытаться, по мере сил, применить свои познания.

Оказывается, что во всем огромном штабе наместника не было ни одного человека, основательно знакомого с японским языком и японской письменностью. Переводчиком служил «подвернувшийся» прапорщик запаса, студент Института восточных языков во Владивостоке. Право, трудно было сказать, кто из нас являлся более сведущим. По счастью, оказалось, что мой случайный коллега отличался редким качеством — отсутствием профессиональной заносчивости. Мы работали дружно, в полном согласии, оба от души смеялись, когда попадали впросак, и выкарабкивались из него соединенными усилиями.

Воображаю, однако же, как такое следствие было бы обставлено у японцев, у которых на каждом корабле, в каждом полку, батальоне, даже роте, были люди прекрасно говорившие и писавшие по-русски. Если бы мы, наша комиссия, оказались в положении тех, кого мы допрашивали, какой град перекрестных вопросов пришлось бы нам вынести, конечно, на нашем родном языке!..

Комиссия собиралась на берегу, в парадных (обычно запертых) залах Морского собрания. Однажды, по окончании заседания, в ожидании катера, который должен был отвезти меня на крейсер и почему-то запоздал, я зашел на «Севастополь» повидать его старшего офицера, моего старого соплавателя и приятеля, ныне покойного Б.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: