Джон Скотт - За Уралом. Американский рабочий в русском городе стали

- Название:За Уралом. Американский рабочий в русском городе стали

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Московского университета, Издательство Уральского университета

- Год:1991

- Город:Москва. Свердловск

- ISBN:5-211-01673-4 (Изд-во МГУ), 5-7525-0251-9 (Изд-во Урал, ун-та)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Скотт - За Уралом. Американский рабочий в русском городе стали краткое содержание

Эта книга — документальное свидетельство американского рабочего, очевидца и участника строительства Магнитки. В 1931 г., увлекшись идеей построения нового общества в Советском Союзе, Джон Скотт приехал в Магнитогорск. Работая сварщиком, затем, после окончания строительства, — мастером цеха, он пять лет прожил среди советских людей. Яркое, эмоциональное описание жизни рабочих содержит множество интересных деталей и подробностей и представляет собой хронику событий и судеб советских людей в годы первой пятилетки.

За Уралом. Американский рабочий в русском городе стали - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако это не всегда давало ожидаемые результаты. Часто мастера выписывали дневную выработку произвольно, чтобы не затруднять себя подсчетом работы, сделанной каждым членом бригады. Зачастую такие подсчеты, когда они проводились, были неточными, и номинально будучи сдельной, зарплата рабочего в действительности не отражала результатов его труда. Нередко мастера, желая увеличить заработок своих рабочих, сильно завышали их выработку. Известны были случаи, когда зарплата выплачивалась за десятки тысяч кубических метров грунта, выкопанного вручную, тогда как вообще ничего не было сделано.

Тем не менее производительность труда в целом постепенно выросла в каждом цехе. Например, время, необходимое для укладки кирпича в стены мартеновских печей, сокращалось следующим образом (число каменщиков, работающих там, было постоянным): печь № 1 (июнь 1933 г.) — 30 дней; печь № 2 (август 1933 г.) —28 дней; печь № 3 (октябрь 1933 г.) — 16 дней; печь № 4 (ноябрь 1933 г.) — 14 дней. Каменщики учились быстро.

С самого начала постоянно делались попытки механизировать различные строительные операции. Однако зачастую дорогое импортное оборудование использовалось совсем неэффективно. Подсчеты советских инженеров в Магнитогорске показали, что там экскаваторы делают только 30–40 процентов работы, которую выполняют машины такого же размера и типа в Соединенных Штатах [39] См. Приложение (9). — Примеч. автора.

.

Одной из наиболее серьезных проблем, которую приходилось решать администрации, была нехватка рабочей силы. С 1928 по 1932 год около четверти миллиона человек прибыли в Магнитогорск. Около трех четвертей всего этого числа вновь прибывших приехали по собственному желанию в поисках работы, хлебных карточек, лучших условий. Все остальные приехали по принуждению [40] См. Приложение (10). — Примеч. автора.

.

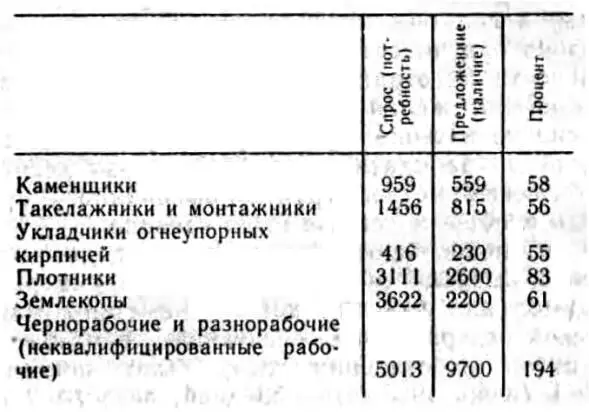

Все время не хватало квалифицированных рабочих. Это происходило в основном по вине той организации, в функции которой входила подготовка квалифицированных кадров, а также вследствие того факта, что индустриализация в других частях страны мешала набирать в большом количестве квалифицированных работников из других промышленных центров. Следующая таблица дает представление о положении с рабочей силой в начале 1933 года:

Совершенно ясно, что многим разнорабочим приходилось выполнять работу квалифицированных рабочих. В результате этого неопытные монтажники падали, а неквалифицированные каменщики так укладывали стены, что они не могли стоять.

Недостаток рабочей силы усугублялся большими потерями рабочего времени, вызванными в основном «абсентеизмом» — прогулами — старым русским обычаем просто не выходить на работу, либо не выходить на следующее утро после выпивки, либо потому, что просто не хотелось идти на работу. С этим сурово боролись, но полностью ликвидировать так и не могли. Другой причиной потерь рабочего времени была плохая организация труда. Например, две бригады направлялись на работу, где могла работать только одна. Посылали бригаду заливать бетон в фундамент до того, как были закончены земляные работы. Рабочих посылали на такую работу, для которой не было материалов или необходимых инструментов, а также плана работ.

Социалистическое соревнование между отдельными лицами, бригадами и целыми цехами поощрялось, и оно, несомненно, способствовало увеличению выпуска продукции и производительности труда. Отчасти это было адекватным заменителем мотивов капиталистического соревнования, действующего во всем остальном мире. Зарплату выплачивали два раз в месяц, однако нередки были и задержки с ее выплатой, что было результатом нехватки денег, находящихся в обращении. Средняя дневная зарплата строительных рабочих постепенно выросла от 3 рублей в день в 1929 до 5 рублей 50 копеек в 1935 году. Нужно иметь в виду, что в то время, как номинальный курс рубля составлял около 50 американских центов до 1935 года, фактически непрерывная инфляция рубля, начавшаяся в конце двадцатых годов, нашла свое отражение в законе 1935 года, девальвировавшем рубль до двух пятых его предыдущей стоимости. Таким образом, невозможно сказать, что реальная заработная плата магнитогорских рабочих выросла с 1929 по 1935 год. Поднятие цен свело на нет увеличение заработной платы.

Низкая реальная заработная плата и плохие условия приводили к большой текучести кадров, представлявшей собой очень сложную проблему. В одной из своих первых речей, произнесенных в Магнитогорске, Ломинадзе указал на тот факт, что на одном паровозе, работающем на шахте, за один год сменились тридцать четыре машиниста. Рабочие завербовывались и отправлялись на работу в Магнитогорск, а потом, увидев, что условия здесь плохие, увольнялись и уезжали в какое-нибудь другое место, о котором слышали, что там лучше. Единственным решением этой проблемы, несомненно, пагубно сказывавшейся на деятельности сложного и высокоспециализированного промышленного предприятия, было улучшение условий жизни. Это подчеркивал нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе во время своей поездки в Магнитогорск в 1933 году, и Ломинадзе и Завенягин постоянно над этим работали.

В 1932 и 1933 годах у администраторов и мастеров появилась вполне естественная тенденция просто не отпускать своих рабочих. Некоторое время, в 1933 году, рабочему было почти невозможно уволиться с работы, хотя по закону он имел право увольняться, когда бы он ни пожелал, подав заявление об увольнении за пятнадцать дней до своего ухода. Профсоюзы опасались помогать рабочим. Они боялись, что получат выговор от администрации и партийных органов за то, что они «не борются с высокой текучестью кадров». Таким образом, они занимались тем, что уговаривали рабочих остаться. Эти злоупотребления более или менее прекратились к 1936 году, но в 1938 вновь возобновились и были узаконены в 1940 году правительственным постановлением, лишавшим советского рабочего права увольняться с работы без разрешения.

Еще одной болезнью, порождавшей смуту, особенно в 1932 году, было растущее число канцелярских работников. Каждая промышленная организация обзаводилась финансовым отделом, плановым отделом, экономическим отделом, техническим бюро, большим отделом снабжения и огромным штатом бухгалтеров и счетоводов. Такое раздувание штата сотрудников было вызвано плохой организацией и отсутствием компетентных опытных учрежденческих служащих, что и вынуждало сажать десять полуобразованных «канцелярских крыс» на такое место, где справился бы и один бухгалтер. Еще более важным фактором явилось повсеместное введение в 1932 году оплаты за сдельную работу. Такая сложная работа, как изготовление инструментов, которая в большинстве продуктивно работающих капиталистических мастерских и цехах оплачивается в зависимости от затраченного рабочего времени, стала предметом для экспериментов со сдельщиной. В результате счетоводов часто было столько же, сколько инструментальщиков. В сложившейся ситуации было еще труднее удовлетворять потребность в рабочей силе, так как большое число квалифицированных рабочих и инженеров занимались непроизводительным канцелярским трудом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: