Александр Прищепенко - ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ

- Название:ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ краткое содержание

Эта книга об оружии, но не только – она открывает причудливую мозаику явлений физического мира: химические и ядерные взрывы, разделение изотопов и магнитная гидродинамика, кинетика ионов в плотных газах и ударные волны в твердых телах, физика нейтронов и электроника больших токов, магнитная кумуляция и электродинамика. Обо всем этом автор рассказывает, не прибегая к сложному аппарату высшей математики. Для тех, кто пожелает ознакомиться с этими явлениями подробно, им же написано рассчитанное на подготовленного читателя учебное пособие для университетов и военных академий «Взрывы и волны». В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также – о персонажах замкнутого мира военной науки.

Прим OCR: Когда идет речь о области профессиональных интересов автора книга исключительно интересна. Тем более о создании электромагнитных боеприпасов в СССР открытой литературы просто не было. Но складывается впечатление, что почти все встретившиеся (и понаслышке известные ) автору люди наплевали ему в компот или отдавили любимую мозоль и теперь он сводит с ними счеты. Сразу вспоминается один известный персонаж Каттнера из саги о Хогбенах. И фраза в конце книги – "Персонажи книги, занимаемые ими должности, приписываемые им слова и поступки – плод художественного вымысла автора". Мда…

ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

14* Барух Спиноза (1632-1677 гг.) – философ, за антирелигиозные убеждения отлученный от иудейской общины

15* ПИМ – предохранительно-исполнительный механизм. Чтобы избежать случайного подрыва боеприпаса, детонатор в нем не находится в контакте с ВВ вплоть до момента, когда снимается последняя ступень предохранения. Именно тогда ПИМ (механическое устройство) приходит в движение и узел инициирования устанавливается на заряд

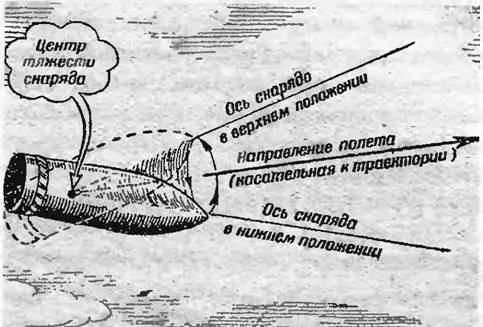

Рис. 5.15. Прецессирование снаряда в полете, рисунок из книги «Артиллерия», изд. НКО, 1938 г.

17 августа команды испытателей ЦНИИХМ и ВНИИЭФ прибыли на остров Коневец. С доставкой ракет моряки запоздали и было достаточно времени, чтобы побродить по острову. Раньше тут, как и в Сарове, располагался монастырь и по всей территории были разбросаны часовенки и монашеские скиты. Одна из таких часовенок была без «луковки»: та валялась рядом. Местный старожил рассказал: сразу после полета Гагарина, политработники поощряли вандализм солдат- строителей (в основном – азиатов), слали в Ленинград донесения о том, что воины, «убедившись в отсутствии Бога», стали «бороться с поповщиной». Очень интересно было осматривать проросшие вереском развалины финских береговых батарей (до «зимней» войны Коневец принадлежал Финляндии), а однажды попался редкий сувенир (рис. 5.16). Гильза патрона к русской трехлинейке, выпущенная в том самом 1917 году, была явно не русского происхождения! Много позже я встретился в редакции журнала «Мир оружия» со специалистом по стрелковым боеприпасам и тот разъяснил, что патроны для трофейных русских винтовок производились и в Германии. Ими, наверное, и вооружили бойцов финского шюцкора, дравшихся с большевиками.

Рис. 5.16. Донце гильзы от патрона к русской трехлинейке, изготовленного на германском заводе «Deutsche Munitionsfabrik» в Карлсруэ, в 1917 году

Рис. 5.17. На заднем плане – германский тральщик, служивший мишенью при испытаниях ядерного оружия на Новой земле

Хотя вода Ладоги была уже холодной (9-10 градусов), мы с удовольствием купались. Подплывали на шлюпке и к затопленным кораблям, стоявшим недалеко от берега (рис. 5.17). Это были германские тральщики, на них сохранились даже проржавевшие крупнокалиберные пулеметы. Все удивлялись, как корабли попали на Ладогу, и только много лег спустя я узнал, что такие экскурсии были небезопасны: корабли привели сюда по каналам с Новой земли, где они служили мишенями при испытаниях ядерного оружия, а значит, нейтроны ядерного взрыва должны были вызвать в их металле заметную наведенную активность.

Наконец, на остров доставили ракеты. Моряки не обманули: одна из них – ЗМ80 «Москит» 16*(рис. 5.18) была действительно новой, недавно принятой на вооружение, а вторая – «Термит» – модификацией уже знакомой П-15. Перед испытаниями арзамасцы, прибывшие со своими СВМГ, дали твердое обещание, что энергообеспечение нагрузки в 100 кДж («как в Черноголовке») они обеспечат при любых обстоятельствах, а, если надо – получат и на порядок большую энергию. К сожалению, свое слово они сдержали. Постарались и мы: в излучателях не было ни одного пробоя. Вследствие этих «достижений», не наблюдалось ни эффектов облучения в мишенях ни сигналов с антенн. В опытах сделали небольшой перерыв, вернулись с новыми сборками, снова загрохотали взрывы с тем же нулевым результатом. Испытания были провалены и «заслуга» эта принадлежала мне, как начальнику лаборатории.

16* ЗМ80 отличалась от своих современниц многими новшествами. На ней, в частности, был установлен прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Такой двигатель становится работоспособным только при сверхзвуковых скоростях полета: со стороны воздухозаборников камера сгорания «запирается» при этом скачками уплотнения в набегающих потоках воздуха. Чтобы разогнать ракету до «сверхзвука», используется твердотопливный ускоритель, который размещается в камере сгорания двигателя, и, отработав, сбрасывается. Маршевая скорость «Москита» более чем вдвое превышает звуковую, что делало весьма маловероятным перехват средствами противоракетной обороны, которыми были вооружены корабли в конце XX века

Рис. 5.18. Выгрузка противокорабельной ракеты «Москит»

Главное – неясна была причина неудачи, ведь энергия в излучателе была «как в Черноголовке»! От мрачных мыслей отвлек звонок приятеля Н. Биюшкина, начальника сектора в НИИ авиационных систем, центральном институте авиационной промышленности: тот просил провести испытания стратегической крылатой ракеты Х-55, аналога американского «Томахока». Это была не очень выгодная мишень, потому что ее система наведения была инерциальной 17*но отказывать приятелю не хотелось. На испытания в подмосковный поселок Фаустово потащили несколько Е-14 (новых сборок), несколько Е-9 и довольно маломощную батарею конденсаторов.

Сборки Е-14, в которых начальный (и большой) ток в излучателях обеспечивали СВМГ, сработали без особого эффекта, но когда стали подрывать Е-9, начались сбои в бортовом компьютере ракеты. Группа Биюшкина фиксировала параметры облучения с помощью очень надежного прибора, предназначенного для регистрации электромагнитного импульса ядерного взрыва. Хотя им измерялась только низкочастотная составляющая излучения, не было никаких сомнений, что излучение сборок Е-14 уступало по мощности несравненно хуже обеспеченным энергией старомодным Е-9. В последний день испытаний, проходивших в тридцатиградусные морозы, Биюшкин уличил разработчиков ракеты в том, что они отсоединили перед опытами радиовысотомер, по это проявление «первого постоянно действующего фактора» не удивило.

Пожалуй, эти испытания были лучом надежды среди ложных успехов и явных провалов 1988 года!

Все подтвердилось в феврале 1989 г. в ходе испытаний в Арзамасе- 16, где был нащупан, наконец, оптимальный для излучения уровень энергии – менее килоджоуля!

17* Инерциальная система наведения не нуждается в поступающей извне информации: для определения элементов движения акселерометрами измеряются ускорения, возникающие в трех различных направлениях при полете ракеты (как известно, возникновение ускорения можно «засечь», измеряя, например, изменение веса тела известной массы). Интегрирование показаний акселерометров дает возможность получить всю необходимую информацию, но для надежности, данные «инерциалки» корректируются: периодически включается радиовысотомер и цифровая карта местности под летящей ракетой сравнивается с данными, хранящимися в памяти бортового компьютера (их заранее получают при помощи спутников). Маршевый полет таких ракет происходит в основном на малых высотах, а при подлете к цели – на бреющем. В дни проведения операции «Буря в пустыне» (1991 г.) телевидение показывало «Томахоки», летящие к целям вдоль багдадских проспектов ниже уровня крыш некоторых «высоток», что исключало их своевременное обнаружение средствами ПВО

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: