Александр Прищепенко - ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ

- Название:ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ краткое содержание

Эта книга об оружии, но не только – она открывает причудливую мозаику явлений физического мира: химические и ядерные взрывы, разделение изотопов и магнитная гидродинамика, кинетика ионов в плотных газах и ударные волны в твердых телах, физика нейтронов и электроника больших токов, магнитная кумуляция и электродинамика. Обо всем этом автор рассказывает, не прибегая к сложному аппарату высшей математики. Для тех, кто пожелает ознакомиться с этими явлениями подробно, им же написано рассчитанное на подготовленного читателя учебное пособие для университетов и военных академий «Взрывы и волны». В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также – о персонажах замкнутого мира военной науки.

Прим OCR: Когда идет речь о области профессиональных интересов автора книга исключительно интересна. Тем более о создании электромагнитных боеприпасов в СССР открытой литературы просто не было. Но складывается впечатление, что почти все встретившиеся (и понаслышке известные ) автору люди наплевали ему в компот или отдавили любимую мозоль и теперь он сводит с ними счеты. Сразу вспоминается один известный персонаж Каттнера из саги о Хогбенах. И фраза в конце книги – "Персонажи книги, занимаемые ими должности, приписываемые им слова и поступки – плод художественного вымысла автора". Мда…

ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

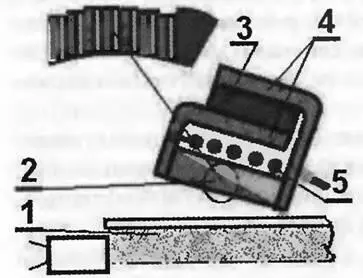

Рис. 5.21. Схема ферромагнитного генератора начального импульса тока

18* Парамагнетики – класс веществ, у которых реакция на внешнее магнитное поле обусловлена движением электронов на атомных орбитах. Оси моментов электронных токов вращаются (прецессируют) при приложении поля, а, кроме того, упорядочиванию их ориентации мешает тепловое движение атомов. По этим причинам существенное намагничивание не происходит. в ферромагнетиках во взаимодействии с внешнем полем основную роль играют собственные, не зависящие от орбитального движения, магнитные моменты электронов (спины). К тому же, атомы связаны в кристаллической решетке. Магнитные свойства ферромагнетиков весьма заметны: остаточная намагниченность не исчезает и при снятии внешнего поля

5.11. Воспоминания о быстрых гармониках

Хотя по «приказу двух министров» СВМГ должен был разрабатываться во ВННИИЭФ, этому важнейшему устройству уделялось значительное внимание и в ЦНИИХМ. Теоретик М. Щелкачев рассматривал различные варианты работы СВМГ, в том числе и на емкостную нагрузку. При обсуждении этого варианта внимание привлекла зависимость тока от времени. Она была необычной – весьма далекой от синусоиды – и вспомнилось, с какими проблемами пришлось столкнуться в НИИАА при передаче сигнала по кабелю. Несущая частота (с которой происходила смена полярности тока) даже при минимальных значениях индуктивности ВМГ и емкости нагрузки едва превышала десяток мегагерц, что было недостаточно для эффективного излучения (соответствующая длина волны на два – три порядка превышала размеры устройства), но для «быстрых» гармоник это соотношение обещало быть более благоприятным. Для расчетов мощности излучения, как всегда, не хватало знаний о нескольких параметрах. Получить информацию о них можно было только в ходе приближающейся серии испытаний.

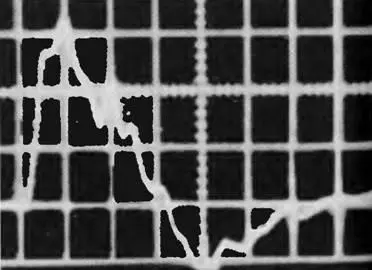

Летняя (1990 г.) серия испытаний на полигоне Кызбурун-3 отличалась от других тем, что впервые для измерения частотно-мощ- ностного распределения (спектра) РЧЭМИ были использованы специально разработанные в одном из институтов Средмаша спектрометры. Они были предназначены для измерений только в узких «полосах» (пропускание было существенно лишь для РЧЭМИ с частотами, отличавшимися примерно на 5% от «центральной»), а в остальных диапазонах, которые, по оценкам, охватывали три-четыре частотные декады (от десятков мегагагерц до десятков гигагерц), эффективные фильтры препятствовали приему. Значение мощности РЧЭМИ в пределах узкой «полосы» представляло одну точку – каплю в огромном частотном море. Нечего было и думать, чтобы получить таким образом весь спектр, потому что для этого потребовались бы тучи спектрометров, для закупки которых не хватило бы денег, выделяемых Минобороны на исследовательскую деятельность. Но была реальной другая возможность: получив несколько точек, восстановить по ним весь спектр, используя теоретическую модель. «Центральные» частоты спектрометров были сосредоточены в самом «важном» диапазоне: 2; 7,9; 12,1; 17,9 гигагерц, а информация выдавалась в виде треугольных импульсов, причем зарегистрированной мощности были пропорциональны как амплитуда импульса, гак и его длительность. Скорость развертки осциллографа подбиралась такой, что, если слишком мощное излучение вызывало «зашкал» (выход сигнала за пределы экрана), то оставался шанс извлечь информацию из длительности импульса. Не лишены были спектрометры и недостатков: блоки были связаны с осциллографами радиочастотными кабелями и на них излучением наводились и накладывались на «треугольники» пресловутые «дребезги» (рис. 5.22).

Казалось бы, восстановить весь спектр можно и по одной точке, если теоретическая модель достаточно надежна, а спектрометр – точен. Эта иллюзия опровергалась в каждом опыте: для совершенно идентичных сборок показания спектрометров отличались иногда в разы, что никак нельзя было объяснить разбросом мощности генерируемого РЧЭМИ в пределах очень узкого диапазона измерений. Причина была другая: поскольку расстояние от точки подрыва до прибора было значительным, а полоса пропускания – узка, совершенно незаметный, неконтролируемый поворот сборки по сравнению с предшествовавшим опытом приводил к тому, что в антенну спектрометра «светили» другие лепестки: попадало излучение, характеризующееся отличной от предшествующей совокупностью частот и интенсивностей.

Рис. 5.22. Такой импульс получали от спектрометра опытах на полигоне

Дело в том, что для различных длин волн имеются благоприятные и неблагоприятные направления излучения. Если «завить» проводник в петлю (изготовить магнитный диполь), то, в зависимости от расположения на нем минимаксов токовой волны, вблизи будут наблюдаться и минимаксы магнитного поля и излучения. Число таких минимаксов будет зависеть от соотношения длин: проводника, из которого изготовлен диполь и токовой волны, причем, чем большее число минимаксов тока укладывается на длине диполя, тем больше число «лепестков» излучения.

Проиллюстрируем это простейшее качественное описание (рис. 5.23). Цифры под диаграммами – отношения размера петли-антенны к длине волны, а длина ординаты, проведенной из центра любой из диаграмм, пропорциональна плотности потока энергии в направлении ее проведения. Но каждая из этих диаграммы приведена для случая одной токовой волны, а если этих воли несколько? Наложите друг на друга хотя бы четыре диаграммы рис. 5.23, длины волн для которых различаются в пределах всего-то одного порядка! А ведь даже в узком диапазоне измерений спектрометра регистрируется излучение мириадов гармоник. Отражение от земли еще более усложняет распределение.

Выход был один – набирать обширную статистику опытов. Нечего и говорить, что стоил этот процесс недешево.

…Опыт готовят долго, но вот датчики и кабели подсоединены, и всех загнали в бункер. Кнопка нажата; на взрыв не смотрят, это опасно. Видна отраженная от стен вспышка. Через доли секунды воздух на мгновение становится тугим и бьет по ушам. Близкая детонация разгоняет соломинку так, что она втыкается в сталь. Ударная волна сожмет самую прочную сталь, а следующая за ней волна разрежения «растащит» стальной цилиндр, превратив его в подобие полена, разваленного колуном (рис. 5.24), причем внутри «полена» сохранится структура, напоминающая древесные волокна. На дистанции около метра от взрыва поток газов до песчинки счищает почву с корня дерева (иногда этим пользуются, оставляя вблизи заряда «сувениры»; при инструктаже невредно напомнить, что так же чисто могут быть «обдуты» и мышцы с кисти руки). Наконец, гром взрыва умирает, сделав слышным шелест летящих осколков – остатков того, что еще несколькими мгновениями ранее было генератором, собранным вашими руками. Первый взгляд – на осциллографы: есть ли сигналы от датчиков тока, от спектрометров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: