Александр Прищепенко - ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ

- Название:ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ краткое содержание

Эта книга об оружии, но не только – она открывает причудливую мозаику явлений физического мира: химические и ядерные взрывы, разделение изотопов и магнитная гидродинамика, кинетика ионов в плотных газах и ударные волны в твердых телах, физика нейтронов и электроника больших токов, магнитная кумуляция и электродинамика. Обо всем этом автор рассказывает, не прибегая к сложному аппарату высшей математики. Для тех, кто пожелает ознакомиться с этими явлениями подробно, им же написано рассчитанное на подготовленного читателя учебное пособие для университетов и военных академий «Взрывы и волны». В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также – о персонажах замкнутого мира военной науки.

Прим OCR: Когда идет речь о области профессиональных интересов автора книга исключительно интересна. Тем более о создании электромагнитных боеприпасов в СССР открытой литературы просто не было. Но складывается впечатление, что почти все встретившиеся (и понаслышке известные ) автору люди наплевали ему в компот или отдавили любимую мозоль и теперь он сводит с ними счеты. Сразу вспоминается один известный персонаж Каттнера из саги о Хогбенах. И фраза в конце книги – "Персонажи книги, занимаемые ими должности, приписываемые им слова и поступки – плод художественного вымысла автора". Мда…

ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

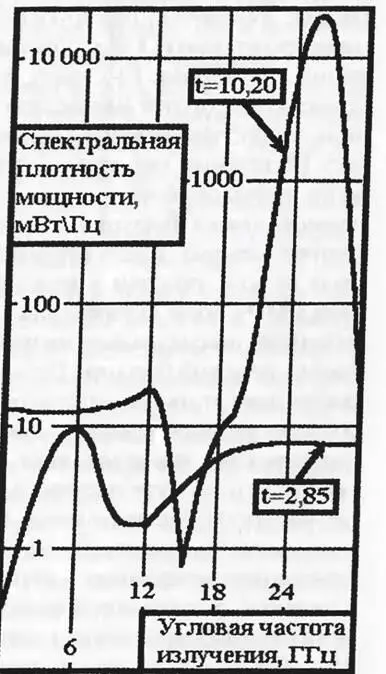

Рис. 5.29. Частотно-мощностное распределение излучения ВМГЧ в различные моменты его работы (время в микросекундах, прошедшее с момента замыкания контура, указано для каждого спектра) Закон усиления тока в спирали, замыкаемой трубой, был известен из трудов А. Сахарова. Бешеные «впрыскивания» тока ломают форму колебаний (рис. 5.28в), а луч осциллографа слишком медлителен, чтобы воспроизвести ее скачки. Достоверна лишь огибающая – линия, соединяющая токовые амплитуды. Она служит для их нормировки, когда ток представляют как сумму уже «чистых» синусоид (гармоник). Остальное понятно: для каждой гармоники тока известной частоты и амплитуды вычисляют мощность излучении через витки обмотки, в данный момент еще не закороченные ударом трубы. Сумму (спектр) подгоняют (а как же!) под данные спектрометров. Гармоник с частотами от сотен до десятков тысяч мегагерц (много большими частоты «несущей» волны) к концу работы становится все больше (рис. 5.29), растут и потери на излучение, «подсаживая» ток (рис. 5.286). Пиковая мощность излучения ВМГЧ меньше, чем у ЦУВИ, но время генерации (десятки микросекунд) на четыре порядка больше и энергия РЧЭМИ даже выше.

5.12. Поражающее И что есть поражающее? И что даст тебе знать, что такое поражающее? Коран, сура 101

Новыми в тех испытаниях были и мишени: мины, вернее, их неконтактные взрыватели, реагирующие па магнитное поле проезжающей мимо бронетехники. Среди них были как современные, гак и разработанные еще в начале 60-х годов, но проверенные в боях: вьстконговцы применяли их против американской армии. Мины очаровали всех: они были полностью автономны (питание – от батареек) и легко проверялись постоянным магнитом, а значит, не требовали осциллографирования эффектов облучения и использования для этого кабелей, кои не переводившиеся брехунки по-прежнему трактовали как «антенны», наличие которых делало результаты «недостоверными». Мины размещали по всем азимугам в пределах до полусотни метров от точки подрыва ВМГЧ, после которого они в течение 20-30 минут не реагировали на близкие пассы сильного магнита. За это время через минное поле мог пройти танковый батальон. Правда, затем облученные мины оживали и срабатывали от малейшего прикосновения и без магнита, а иногда – вообще без видимой причины. Даже па спор безнаказанно не удавалось, повернув ключ на корпусе мины, обесточить ее: разъяренное устройство реагировало на такие попытки хлопком контрольного детонатора. Через час-другой чувствительность мин вновь приближалась к штатной. B этих опытах был достоверно зафиксирован эффект, поучивший название «временного ослепления» – мишень выводилась из строя не «навсегда», а на время, достаточное, чтобы сорвать ее боевую задачу. Несомненно, нечто подобное произошло и с артиллерийскими взрывателями в опыгах 1986 года, к тому же для них достаточная длительность такого эффекта должна бы быть много меньшей, потому что время полета снаряда составляет не десятки минут, а десятки секунд. Кратковременный выход из строя, вероятно, был бы зафиксирован и на расстояниях значительно больших, чем полсотни метров, но конечно, в том случае, если взрыватели были бы проверены сразу после опыта, а не спустя несколько дней.

Одна из основ электродинамики – теорема взаимности: любое устройство принимает волны данной частоты сданного направления тем эффективнее, чем эффективнее оно излучает на данной частоте в данном направлении (а излучает любая электроника, даже и не предназначенная для этого). Так, радар принимает/излучает остронаправленно только на «своей» частоте (правда, боковых «лепестков» избежать все равно нельзя). Чем больше частоты воздействующего излучения отличаются от рабочей, тем более вырождается диаграмма (рис. 5.30): число максимумов растет, а их отличия от минимумов уменьшаются.

Простота «вырожденной» диаграммы обманчива, потому что иллюстрирует интегральную эффективность приема. Но в достаточно сложном электронном устройстве функционирует множество контуров и у каждого из них есть своя резонансная частота, зачастую существенно отличающаяся от рабочей частоты устройства. Поэтому минимаксы для отдельных частот существуют и взаимодействие их с такими же в диаграмме направленности источника сверхширокополосного излучения приводит, при его поворотах, к калейдоскопу эффектов в мишени, где каждая последующая «картинка» не похожа на предшествующую.

Казалось бы, самый выгодный вариант – поражение цели излучением се рабочей частоты, которое преобразуется в приемных трактах очень эффективно. Громогласные авансы дальностей поражения в километры и более это подразумевают, хотя обычно умалчивается о том, что, например, для ракет с нерадиолокационными головками наведения этот метод не обеспечивает никаких преимуществ. Что же касается целей с радиолокационными головками самонаведения, то уровни их поражения излучением их же рабочей частоты минимальны, это правда, но такая, что «хуже всякой лжи». Для этого надо очень точно совместить пучок РЧЭМИ и крайне узкий «главный лепесток» антенны головки, иначе дальность поражения упадет даже не в разы, а на порядки. Кроме того, борьба с управляемыми ракетами на их собственных рабочих частотах потребует воспитания военнослужащих в духе кодекса Бусидо 19*: «ослепить» в этой ситуации можно лишь Ракету, «смотрящую прямо в глаза» (остальные придется пропустить).

19* «Путь самурая обретается в смерти. Когда для выбора есть два пути, существует лишь быстрый и единственный выход – смерть. Это не особенно трудно» лагакурэ. Сокрытое в листве

Рис. 5.30. Диаграмма направленности излучения/приема радиолокатора: а) на своей рабочей частоте; б) на частотах, существенно отличающихся от рабочей

Облучать «со стороны» бесполезно: в главный лепесток попасть нельзя. Даже и ослепленную в нескольких километрах от позиции, по летящую с исправными боевой частью и ударным взрывателем ракету следует «ждать в гости» спустя секунды и промах ее по ранее захваченной цели будет небольшим.

Можно, конечно, восславить «безумство храбрых», но, скорее всего, каждый из восславленных предпочел бы в этой ситуации стрелять ЭМБП. Во-первых, сделать это можно, наплевав ради безопасности на рыцарские манеры, «из-за угла»; во-вторых, что более важно, дальность стрельбы определяется возможностями носителя ЭМБП, соответственно и цель может быть выведена из строя на большей дальности, а значит – менее вероятно попадание уже неуправляемой ракеты в обороняемый объект.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: