Александр Прищепенко - ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ

- Название:ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ краткое содержание

Эта книга об оружии, но не только – она открывает причудливую мозаику явлений физического мира: химические и ядерные взрывы, разделение изотопов и магнитная гидродинамика, кинетика ионов в плотных газах и ударные волны в твердых телах, физика нейтронов и электроника больших токов, магнитная кумуляция и электродинамика. Обо всем этом автор рассказывает, не прибегая к сложному аппарату высшей математики. Для тех, кто пожелает ознакомиться с этими явлениями подробно, им же написано рассчитанное на подготовленного читателя учебное пособие для университетов и военных академий «Взрывы и волны». В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также – о персонажах замкнутого мира военной науки.

Прим OCR: Когда идет речь о области профессиональных интересов автора книга исключительно интересна. Тем более о создании электромагнитных боеприпасов в СССР открытой литературы просто не было. Но складывается впечатление, что почти все встретившиеся (и понаслышке известные ) автору люди наплевали ему в компот или отдавили любимую мозоль и теперь он сводит с ними счеты. Сразу вспоминается один известный персонаж Каттнера из саги о Хогбенах. И фраза в конце книги – "Персонажи книги, занимаемые ими должности, приписываемые им слова и поступки – плод художественного вымысла автора". Мда…

ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

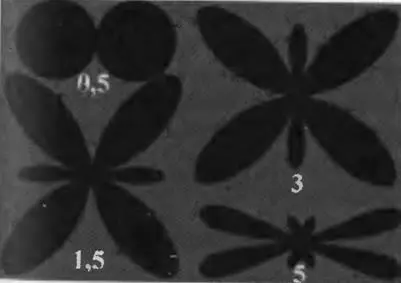

Рис. 5.23. Диаграмма направленности излучения простейшего магнитного диполя

Потом все бегут к мишеням…

Принесли плоды (хотя, как оказалось – несъедобные) мучения с источниками первичных токовых импульсов: ЦУВИ на испытаниях 1990 года впервые был представлен полностью автономным устройством Е-29, включавшим, помимо собственно излучателя, ФМГ (генератор начального импульса тока) и ВМГ – усилитель этого импульса (рис. 5.25). Все три элемента испытывались вначале порознь. Излучатель показал неплохие результаты при воздействии на мины, а, кроме того, при его срабатывании была временно выведена из строя старая, а потому довольно стойкая РЛС П-12, располагавшаяся в десятках метров от взрыва. Но повторить такое достижение при подрыве полностью укомплектованной сборки не удалось. Причин виделось две: случайная и не очень. Случайная была аналогичной той, которая вызывала разброс показаний спектрометра: неконтролируемые повороты сборки в разных опытах. Другую объясняли расчеты, наконец, завершенные группой Бармина: оптимум излучения характеризовался весьма «острой» зависимостью от начальных параметров, особенно – от индукции магнитного поля в РТ (рис. 5.26). Даже незначительное отклонение от номинальных значений генерируемого ФМГ тока или коэффициента усиления ВМГ вело к весьма существенным неблагоприятным изменениям в режиме излучения ЦУВИ. Разброс характеристик устройств энергообеспечения была явно неудовлетворительным: для ФМГ – до 30% по току, а для С ВМГ (причем даже для варианта, изготовленного в Арзамасе-16, где культура производства неизмеримо выше, чем на всех серийных заводах) – около 10% по коэффициенту усиления. И ФМГ и СВМГ нуждались в кропотливой «доводке», сопряженной с огромным расходом времени и средств.

Рис. 5.24. Стальной цилиндр, сжатый ударной волной, а потом «растащенный» волной разрежения

Рис. 5.25. Сборка Е-29 – полностью автономный прототип электромагнитного боеприпаса, включающий ферромагнитный генератор для получения начального импульса тока, усилитель тока (ВМГ) и цилиндрический ударно-волновой излучатель. Рядом видны элементы магнитопровода ФМГ

Состоялся дебют задуманного в Москве СВМГ с малоемкостным конденсатором в качестве нагрузки, получившего название взрыво- магнитного генератора частоты (ВМГЧ, рис. 5.27).

Как мы знаем, магнитный поток выпустить непросто – надо разорвать обмотку взрывающегося ВМГ, да еще успеть изолировать разрыв. Но можно создать изолированный разрыв заранее, включив в контур высоковольтный конденсатор 1, соединив его с медной трубой 2 (снаряженной ВВ 3) и соосной грубо спиралью 4. Как и в СВМ Г, взрыв расширяет трубу, образуя конус, который и ударяет по обмотке, вызывая протекание тока от заранее заряженного конденсатора. Далее точка контакта на основании конуса движется по виткам спирали, продавливая их изоляцию и закорачивая виток за витком, усиливая при этом ток, который осциллирует, т.к. емкость контура существенна. Иногда обмотку ВМГЧ делают из нескольких проводов, подсоединяя каждый к отдельному конденсатору: из-за рассогласования токов в проводах, излучение рассеивается в этом случае более равномерно. Оценив период колебаний (для единиц микрогенри и нанофарад), получим сотни наносекунд, что не очень благоприятно (волны в сотни раз «длиннее» самого ВМГЧ). Но эти «несущие» волны – не основные в излучении: компрессия поля трубой, усиливая гок тем больше, чем выше его мгновенное значение, приводит к появлению «быстрых» гармоник.

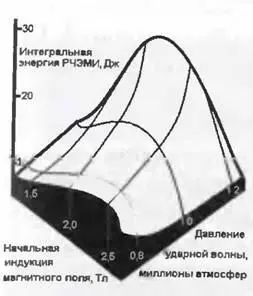

Рис. 5.26. Зависимость интегральной энергии излучения ЦУВИ от начальных параметров сжатия магнитного поля

Рис. 5.27. Схема и общий вид взрывомагнитного генератора частоты

Представим, что, находясь в уличной «пробке», мы плавно тронули свою машину и притормозили у стоящей впереди. В следующий раз, едва мы сняли ручник, в нас «въехали» сзади; доли секунды – и мы «целуем» стоящую впереди. Как пройденные расстояния, так и времена движения в обоих случаях близки, но ваш организм подсказывает, что в элементах движения имелись и отличия: в последнем случае он сначала «ускорился», как от сильного пинка, потом – парил, блаженствуя, и, наконец – «замедлился», как бы упав. Подсознательно сложное движение представлено, как сумма более простых. Это и есть задача гармонического анализа, основы которого заложил французский математик Симон Фурье: любая функция может быть представлена как сумма синусоид (гармоник). Вообще-го можно произвести разложение и в ряд других функций, не синусов, но для расчета мощности излучения удобны именно они, потому что эта задача для тока синусоидальной формы, протекающего через несколько витков провода, давно решена. Именно на гармониках больших частот («быстрых») и реализуется основной выход энергии РЧЭМИ.

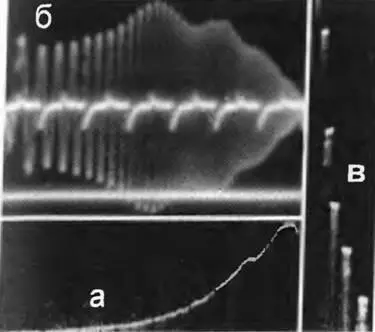

Сделать свою модель ВМГЧ пригодной для численных расчетов Щелкачев ранее не мог потому, что не была известна такая характеристика, как интегральные потери на излучение, которые можно было представить, введя в модель характеризующее их эквивалентное сопротивление. Причины же других потерь были такими же, как и в хорошо исследованных СВМ Г: диффузия магнитного поля, сопротивление изоляции проводов. Потери не связанные с излучением можно было определить из осциллограмм тока, который генерировался СВМ Г с точно такой же, как и ВМГЧ обмоткой, по работающим на индуктивную нагрузку, и, следовательно, не излучающим (рис. 5.28,а). Из осциллограмм же, полученных при работе спирали на емкостную нагрузку, которые все стали называть «рыбами» (рис. 5.28,6), можно было определить суммарное сопротивление потерь, как излу- чательных, так и обусловленных иными причинами. Оставалось только найти разность этих величин в каждый из моментов работы ВМГЧ. Нельзя назвать такой метод безупречным, но jto было лучше, чем ничего.

Рис. 5.28. Осциллограммы: а – производной тока во взрывомагнитном генераторе частоты («рыба» – на жаргоне разработчиков электромагнитных боеприпасов); б – производной тока в спирали с обмоточными данными, точно соответствующими взрывомагнитному генератору частоты, но с индуктивной нагрузкой вместо малоемкостной; в – полу- " волн производной тока, во взрывомагнитном генераторе частоты, снятая на значительно более быстрой развертке, чем осциллограмма «а»; на последней осциллограмме видно, что форма полуволн ломаная, несинусоидальная, а значит, в разложении существенна доля быстрых гармоник

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: