Эрнст Юнгер - Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970

- Название:Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Ад Маргинем Пресс»

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-91103-077-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Юнгер - Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970 краткое содержание

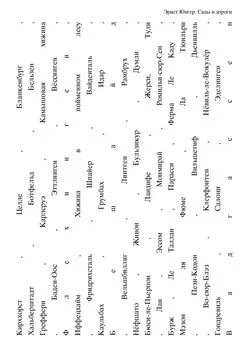

Первый том дневников выдающегося немецкого писателя и мыслителя XX века Эрнста Юнгера (1895–1998), которые он начал вести в 1965 году, в канун своего семидесятилетия, начинается с описания четырехмесячного путешествия в Юго-Восточную Азию, а затем ведет читателя на Корсику, в Португалию и Анголу и, наконец, в Италию, Исландию и на Канарские острова.

Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Достойна восхищения строгость расположения. Конечно, в нем всегда есть небольшие неправильности. Но они присутствуют даже в пчелиных сотах, считающихся образцом наиточнейшей работы.

Здесь мы имеем дело с отличием естественного круга, несовершенству которого отдает предпочтение художник, от круга математического, который совершенен.

Центр математического круга тоньше, чем могло бы проколоть самое тонкое острие; он нематериален, незрим.

Тем самым мышлению удалась абстракция, к которой механика самое большее приближается, но никогда не достигает. Любой механический круг является лишь грубым отображением математического. Поэтому нет ни одного колеса, ход которого производил бы совершенную прямую, сколь бы превосходным оно не было. При сильном увеличении становятся видимы зазубрины; всегда сохраняется также разница между реальной и идеальной осью. Она выражается в следе. Это — одна из причин того, что прогресс своей цели не достигает. Венка, которого однажды удостоился дух, никаким больше усилием не стяжать.

Ну, хорошо. Нам, стало быть, мешает то, что механический круг не достигает совершенства круга математического. Мы видим зазубрины, слышим стук колеса на дороге. Но почему в таком случае нас совсем не беспокоят погрешности круга естественного, например, пластины подсолнуха? Почему, созерцая органические неправильности, мы даже испытываем наслаждение?

Очевидно, органический центр содержит иной смысл, нежели центр механический. За механическим кругом, например, гончарным, в качестве типа стоит круг математический, чей центр можно определить самым точным образом. За органическим же центром, например, хризантемы либо медузы, мы предполагаем нечто иное, местоположение которого нужно не определять, а отгадывать. К этому стремится искусство, и потому круг художника отличается от круга математика. Органический центр тоже не пространен. В нем скрывается, еще лишенный качества, творческий потенциал.

В этой связи следует задуматься еще вот о чем: тот факт, что в механическом круге, как и вообще в технике, мы не достигаем идеального совершенства, всегда остается для нас мукой, но также и стимулом. Стук в колее нам мешает.

Еще более сильное недовольство охватывает нас, когда мы стараемся обмерить круг творения и определить его центр, как то происходит снова и снова. Математический и творческий центр несопоставимы; подсчет не сходится. Цифра ведет в пустоту; точность уничтожает гармонию.

ВИЛЬФЛИНГЕН, 17 ОКТЯБРЯ 1968 ГОДА

Еще к вопросу об оснащении: миллионы лет продолжающаяся метель; на дне мирового океана плавают бледные трупы. Они образуют там пустыни, огромнее, чем Гоби и Сахара, вздымаются горами.

Не только леса каменного угля и коралловые рифы образованы слоями; к ним добавляются одноклеточные организмы, оставляющие свое оснащение. Арсеналы давно угасшей жизни нагромождаются в глубине. Они останутся, также по ту сторону истории и естествознания, по ту сторону воздуха, в котором движутся крылья, по ту сторону воды, в которой движутся плавники, останутся как архивы призрачной выставки.

Образующие слои одноклеточные организмы, часто круглой и шарообразной формы, еще неограничены в возможностях, независимо от того, осуществляются ли они или нет: модели для царства природы. Возмем панцири: в них подготовлено все то, что позднее проявится в оснащении раковин, улиток и плеченогих, а также в оснащении створчатых крабов и каракатиц. Еще д'Орбиньи [916]определял спиральную фораминиферу как маленький аммонит. Сходство, разумеется, поразительное, хотя оно не основывается на естественном родстве. Оно позволяет сделать заключение о модели, о повторении во внешних обликах основного плана.

Когда мы исходим из центра, из его не пространной, не обособленной силы, то спиральные формы многих совершенно не родственных по крови животных кажутся нам почти конгруэнтно обусловленными. В процессе эволюции, напротив, в формы закрадывается лабиринтное плетение с мертвыми рукавами и тупиками. План прост, его исполнение многозначно, а удача реже, чем сбои.

Формы проецируются из центра на геологические эпохи, как на сферические оболочки, и на них отражаются. Усики растений, крылья и плавники, зубы и волосы повторяются то в развитии, то в чистой аналогии. Часто, как на небе, остаются также туманности и пустые места: незаполненное, незанятое изображениями пространство.

Родословные древа, как их изображают ученые, изменились со времени Геккеля — это уже не голые линейные каркасы, а кусты и снопы, а также веера и взрывные конусы. Вероятно, шарообразные изображения лучше передают развитие из еще не развернувшегося: так мы представляем себе любое излучение, от атомарного до космического порядка величин. Образ дерева, если мы включим в него и корни, тоже по форме приближается к шару.

Как только точка становится зримой, представим, что это укол острия циркуля, сразу образуется периферия. Там, рядом с центром, потенциал сильнее, natura in minimis. Это справедливо также для точки, от которой отделилась жизнь. Творение покоится в центре; размножение вращается на периферии.

На это должно было указать уже рассмотрение дерева. В стволе и ветвях проявляется лишь видимая половина; она отражается в корневище и в сплетении корней. Корневище и стволовой корень опять же представляют только зримую ось, которую вегетативная точка рассылает в главном направлении. Зеленые шарики, которые дрейфуют в первобытном море, как, например, вольвокс [917], кажутся совершеннее.

Классические наброски родословного древа являются антропоцентрическими; они основываются на представлении, что человек — это цель и венец творения. Тем не менее, его биологический вид занимает только одно место рецентной сферической оболочки — с точки зрения геологии, пласта, отвердевшего в третичный период.

Предположение, что эксперимент не достиг результата из-за врожденной вины, заложено уже в книге «Бытия». Ницше считает эксперимент компромиссом, Хаксли — неудачным. В нашем столетии культурный пессимизм усилился до пессимизма биологического. С другой стороны угрожает примирение с «Последним человеком» в социальной литейной форме при содействии биологов; перспектива вырисовывается как у Ницше, так и у Хаксли.

Некоторые проблемы давно были решены более надежным способом, не благодаря познанию, а в плане духовности природы и Земли. Например, образование государства, отбор анатомически несхожих представителей разных каст, разделение труда в соединении клеток и особей.

Хаксли обозначил аналогичное; если бы его прогноз оказался верным, наука вырастила бы в реторте превосходного гомункула и одновременно лишила б его свободы. «Муравьи колоссальной породы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: