Лев Гумилевский - Густав Лаваль

- Название:Густав Лаваль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Журнально-газетное объединение

- Год:1936

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилевский - Густав Лаваль краткое содержание

Биография известного шведского инженера-изобретателя, изданная в серии «Жизнь замечательных людей».

Густав Лаваль - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Целью опытов Папина были поиски способа получать безвоздушное пространство. Сознательные же попытки создания газового двигателя начались значительно позднее, именно после того, как французский инженер Филипп Лебон открыл способ получения светильного газа. Попыток этих было очень много, но создать газовый двигатель внутреннего сгорания, нашедший себе практическое применение, удалось лишь в 1860 году французскому механику Жану-Этьену Ленуару. Конструктивно этот двигатель копировал паровой, в нем смесь светильного газа и воздуха засасывалась ходом поршня в цилиндр, как вода в шприц, после чего взрывалась электрической искрой. Однако широкая возможность использования газовых двигателей в промышленности явилась лишь после того, как немецкий техник Николай Отто создал газовый двигатель, применив предложенный французом Бо де Роша новый способ сжигания горючего, получивший известность как цикл Отто. Способ этот заключается в том, что газ или жидкое топливо, приведенное в газообразное состояние, смешанное в нужной пропорции с воздухом, засасывается при первом ходе поршня в цилиндр, затем подвергается сжатию вторым ходом поршня, после чего взрывается электрической искрой или иным способом. Давление образующихся при взрыве газов гонит поршень с силой, которая передается на вал двигателя при помощи шатуна и кривошипа. Этот третий ход поршня и является рабочим ходом. Четвертый ход поршня выбрасывает отработавшие газы из цилиндра. Так как на четыре хода поршня имеется только один рабочий ход, то весь цикл и получил название четырехтактного цикла.

Коэффициент полезного действия двигателей Отто доходил до 18 процентов, но они не достигали больших мощностей и, кроме того, нуждались в дорогом светильном газе, для получения которого нужны были громоздкие газогенераторные установки.

Несколько позднее бывшему руководителю заводов Отто, Готлибу Даймлеру, удалось построить бензиновый двигатель, работавший по циклу Отто, который нашел себе широчайшее применение в автотранспорте.

Идя по пути Отто, техники всех стран стремились к использованию других видов топлива в двигателях, работающих по циклу Отто: керосина, нефти, мазута. Керосиновые двигатели были построены одновременно немцем Шпилем и англичанином Пристманом. Вскоре в Англии Аккройду Стюарту удалось построить двигатель незначительной мощности, потреблявший в качестве горючего нефть. Но окончательно разрешил задачу использования тяжелого топлива в двигателях внутреннего сгорания только Рудольф Дизель, построивший в 1897 году свой знаменитый дизельмотор. Этот двигатель, коэффициент полезного действия которого достигал уже 34 процентов и мощности которого могли быть очень значительными, работал по циклу, предложенному Дизелем и получившему его имя. При первом ходе поршня дизельмотор засасывал чистый воздух, который вторым обратным ходом поршня подвергался сильному сжатию, до 40 атмосфер, вследствие чего нагревался до такой высокой температуры, что при третьем ходе поршня вспрыскивавшаяся в цилиндр нефть воспламенялась без зажигания. Дизельмоторы не только могли конкурировать по своей экономичности, легкости, простоте и удобству с паровыми двигателями, но и стали заменять их буквально во всех областях промышленности и транспорта с огромным успехом, чрезвычайно обострив при этом, конечно, борьбу между углем и нефтью, между промышленными группами, интересы которых были связаны с ними.

Любопытно отметить, что как паровые двигатели, так и двигатели внутреннего сгорания, при всем своем принципиальном отличии друг от друга, имеют одну и ту же конструктивную форму в виде цилиндра и поршня, при помощи которых можно получить только прямолинейно-возвратное движение. Это движение посредством кривошипного механизма превращается во вращательное движение вала двигателя. Цилиндр и поршень являются древнейшей технической формой, но вовсе не наиболее удобной и выгодной. Впервые она была применена в незапамятные времена в водяном насосе, и, исходя из этой готовой технической формы, изобретатели превратили ее из формы, потребляющей механическую энергию, в форму, совершающую механическую работу.

Турбины

В то время, как часть изобретателей всех стран и многих поколений работала над созданием двигателей с прямолинейно-возвратным движением, другая часть их, направляясь по иному пути, трудилась над созданием двигателей без цилиндра и поршня, двигателей с непосредственным вращательным движением, исходя из другой технической формы, также известной с древнейших времен.

Двигатели эти получили название турбин, и прототипами их являются водяное колесо и ветряная мельница.

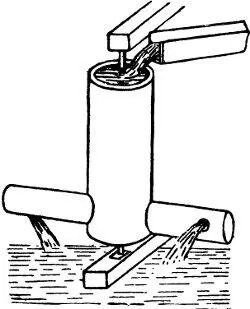

Первую попытку более совершенного использования кинетической энергии воды для получения механической работы на водяном колесе следует отнести к 1750 году, когда в Геттингене Сегнером было сконструировано получившее его имя так называемое «сегнерово колесо», представляющее собой механизм, вращающийся вследствие реактивного действия струи, выходящей из концов загнутых по периферии круга трубок. Истинным же творцом водяной турбины, напоминающей по конструкции современные ее типы, был французский инженер Бенуа Фурнейрон, установивший первую водяную турбину на металлургическом заводе в Ду в 1827 году. Этот водяной двигатель тогда же и получил название турбины, предложенное профессором Бурденом, учителем Фурнейрона.

Сегнерово колесо

При всех конструктивных усовершенствованиях, внесенных в гидравлическую турбину Жонвилем, Жираром, Пельтоном, Френсисом и рядом других изобретателей, этот водяной двигатель, в силу своего органического порока, а именно зависимости от местонахождения эксплуатируемого им потока, никогда бы не смог удовлетворить крупную промышленность, если бы электротехника не перешла к соединению на одном валу с турбиной генератора электрического тока.

Крупнейшие технические революции во всех областях промышленности, начиная с восьмидесятых годов прошлого века, обязаны в первую очередь электрическому току. Внедрение электрической энергии в каждой отрасли народного хозяйства приводило к коренным изменениям как в производственно-техническом строении этих отраслей, так и в самых производственных процессах.

С гениальной прозорливостью, более полувека назад, по поводу брошюры Фольмара, в письме к Бернштейну Энгельс писал:

«Дело это имеет чрезвычайно революционный характер. Паровая машина учит нас превращать теплоту в механическое движение, но пользование электричеством открывает нам путь превращения всех форм энергии, теплоты, механического движения, электричества, магнетизма, света одной в другую и обратно и промышленного пользования. Круг замкнут. И новейшее открытие Депрэ, что электрические токи очень высокого напряжения со сравнительно слабой потерей силы могут передаваться по простой телеграфной проволоке на неслыханные до сих пор расстояния и быть примененными на конечном пункте — дело это находится еще в зародыше — окончательно освобождает промышленность почти от всех местных границ, делает возможным употребление даже самых отдаленных водяных сил. И если даже вначале этим воспользуются только города, в конце-концов, оно должно стать самым могущественным рычагом для уничтожения антагонизма между городом и деревней. Но что вместе с этим производительные силы примут такие размеры, при которых они перерастут руководство буржуазии, совершенно очевидно» [7] «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Т. I, стр. 342.

.

Интервал:

Закладка:

![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/1081977/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy.webp)