Юрий Безелянский - 99 имен Серебряного века

- Название:99 имен Серебряного века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-22617-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Безелянский - 99 имен Серебряного века краткое содержание

Эта книга — своеобразная энциклопедия по Серебряному веку русской литературы. Поэты, прозаики, критики, философы, публицисты, издатели — всего 99 имен. Их краткие биографии написаны в форме эссе. Они предельно информативны, но при этом включают в себя не только веки жизни и творчества, но и выдержки из произведений, дневников, писем, воспоминаний современников и другие документы эпохи.

99 имен Серебряного века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В своих статьях Трубецкой утверждал, что перед Россией стоит задача «превратить демократизм из растения дикого в растение культурное». Однако дичок никак не хотел окультуриваться, несмотря на все публицистические и философские усилия передовых мыслителей России, среди которых в первом ряду стоял князь Евгений Трубецкой.

Вместе с Маргаритой Морозовой Трубецкой основывает издательство «Путь», в котором сотрудничали Булгаков, Бердяев и Флоренский. Сам Трубецкой создает цикл работ о русской иконе — «Умозрение в красках» (1915), «Два мира в древнерусской иконописи» (1916) и «Россия в ен иконе» (1917). В 1918 году выходит главная книга Евгения Трубецкого «Смысл жизни».

«Человек не может оставаться только человеком: он должен или подняться над собой, или упасть в бездну, вырасти в Бога или в зверя» — такова по Трубецкому дилемма истории человечества.

Оценивая революционные события, Трубецкой пишет, что в России наступил «кровавый хаос»: «И словно самой родины нет больше, — есть только враждующие между собой классы. А временами кажется, что нет больше и классов. Есть только хищные волки, которые рвут друг друга на части или собираются в стаи, чтобы вместе нападать на одиноких».

В письме к Анатолию Кони Трубецкой пишет 1 ноября 1917 года: «Все стадии разочарований уже пройдены, кроме одной: народ должен еще разочароваться в большевиках. Естественно сомнение: останется ли тогда в России что-либо не разрушенное, что еще можно спасти? — Я человек верующий, и для меня несомненно: святое духовное, что есть в человеке и в народе, не сгорает в огне, а выходит из него очищенным. Верю, что это будет с Россией; верю, когда вижу, какие духовные силы явились в святом, мученическом подвиге наших юнкеров и офицеров».

Но юнкера и офицеры проиграли. И Деникин, и Врангель были разгромлены. И как писала Марина Цветаева:

— Где лебеди? — А лебеди ушли.

— А вороны? — А вороны — остались…

В конце сентября 1918 года Евгений Трубецкой в Киеве пытается объединить многочисленные организации преимущественно буржуазного толка в некий союз союзов. «Собиратель рассеянного стада»? Не собрал. Не соединил. Единая Россия так и осталась неосуществимой мечтой. Полыхающий огонь гражданской войны загнал Евгения Трубецкого в Новороссийск, где его семья из 13 человек поселилась в неотапливаемом доме. Но князь не замечает неустроенного быта: он весь в философских исканиях, мечтает написать историю религиозной мысли в России. И тут его настигает сыпной тиф. 23 января 1920 года князя Евгения Николаевича Трубецкого не стало. Он прожил 56 лет. «Соловьевский миросозерцатель» тихо покинул землю.

А нам остается вспомнить речь Евгения Трубецкого, произнесенную им 26 апреля 1909 года на юбилейном заседании, посвященном Гоголю, в Московском университете. В речи «Гоголь и Россия» Трубецкой констатировал, что «верные национальному инстинкту кони мчались без возницы, не зная ни дисциплины, ни удержу…»

Ох, уж эта гоголевская тройка!..

«Все те же тревоги преследуют нас, как и в дни Гоголя, — говорил в той речи Трубецкой. — Все тот же неотвязчивый вопрос стоит перед нами: отчего мы до сих пор будто не у себя дома? Отчего, несмотря на многовековые усилия, русскому народу до сих пор не удалось обеспечить себе не только благоустройство, но даже сколько-нибудь сносное существование? Почему в этом отношении мы так далеко отстали не только от западных, но и от восточных наших соседей?..»

Спустя почти сто лет, мы и сегодня можем задать этот сакраментальный вопрос: куда несется тройка Гоголя? Или другой вопрос: как нам обустроить Россию?.. Действительно, куда и как?..

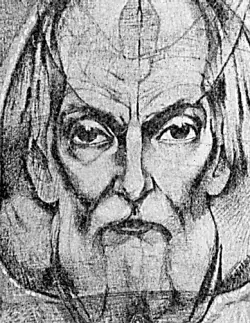

ФЕДОРОВ

Николай Федорович

Июнь 1829, село Ключи Тамбовской губернии — 15(28).XII.1903, Москва

Николай Федоров не был профессиональным философом академического типа, и тем не менее считался мудрецом, загадочным и одиноким, московским Сократом. Владимир Соловьев называл его «дорогим учителем и утешителем». Идеями Федорова интересовался Достоевский. Сам Лев Толстой чувствовал себя чуть ли не мальчишкой перед такой глыбой мысли, как Федоров, а в дневнике после знакомства с ним записал: «Николай Федоров — святой!» Да и многие его почитали неканонизированным святым. Николай Федоров застал Серебряный век, но как бы прошел мимо него, ибо мыслил совсем иначе и другим, поистине космическим масштабом, недаром его считают родоначальником философского космизма.

Светлана Семенова, автор книги «Николай Федоров. Творчество жизни» (1991) считает, что Федоров «не просто один из замечательных мыслителей русского философского возрождения, это фигура исключительная и пророческая. Его учение идет в авангарде эволюционного сознания Земли, в нем поистине явлены наивысшие благие идеалы, которые только можно себе помыслить».

Этот уникальный человек родился вне законного брака. Отец — князь Павел Гагарин, мать — дворянская девица Елизавета Иванова. Собственные фамилия и отчество (Федоров и Федорович) были получены им, в соответствии с обычаями того времени, от крестного отца. Внебрачный сын князя окончил Тамбовскую гимназию, в затем Ришельевский лицей в Одессе, однако диплома не получил, как повествует легенда, из-за того, что вступил в дискуссию с преподавателями, отстаивая свою точку зрения, а потом и вовсе посчитал ненужным приходить на выпускные экзамены.

Далее последовал длительный период (14 лет) преподавательской службы в различных уездных училищах. Преподавал историю и географию и отличался неординарными поступками: раздавал свое невеликое жалованье родителям нуждающихся учеников. Вот эту свою «святость» продолжил и дальше, когда переехал в Москву. В 1869 году Федоров стал помощником библиотекаря Чертковской библиотеки, а с 1874 года переходит в библиотеку Румянцевского музея (будущая «Ленинка», а ныне Российская государственная библиотека). Служил истово: первым приходил, последним уходил, помогал читателям находить запрашиваемые ими книги, некоторые даже покупал за свой счет. Еще он из своего небольшого жалованья выделял деньги на «премии» служителям библиотеки, чтобы «приохотить их ставить книги на место». К книгам относился всегда трепетно. От повышения по службе категорически отказывался, оставаясь «хозяином» в своей каталожной комнате, в своеобразном командно-диспетчерском пункте книжных знаний.

Большое влияние оказал Николай Федоров на юного Константина Циолковского, читателя библиотеки. Слова Федорова о том, что «человеческая деятельность не должна ограничиваться пределами земной планеты», запали в душу будущего отца отечественной космонавтики. Разве Николай Федорович не был пророком, когда страстно убеждал и, заметьте, задолго до появления первых аэропланов, что видимое всеми небо — это всего лишь переход в необъятное космическое пространство. Удивительно и то, что, толкуя о космосе, этот библиотекарь-философ жил в тесной каморке, питался хлебом и чаем, но мыслил и размышлял чрезвычайно широко. Немудрено, ибо Федоров в совершенстве владел основными европейскими языками, хорошо разбирался в восточных, усиленно занимался китайским. Всех, с кем он общался, поражали его глаза, излучающие свет. Свет мысли и прозрений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: