Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Название:Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Моркнига

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903080-62-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах краткое содержание

В книге, написанной специалистом в области боеприпасов читатель найдет экскурсы в газовую динамику, физику деления ядер и разделения изотопов, электронику больших токов и напряжений, магнитную кумуляцию, электродинамику, и даже — и историю боевого применения различного оружия.

Издание обильно иллюстрировано: чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть его на любой странице и полистать. Среди иллюстраций много оригинальных, которые были получены автором при проведении опытов (некоторые, наиболее безопасные из них, он рекомендует провести и читателю). Если дать себе труд прочитать несколько абзацев, то можно убедиться и в том, что книга написана живым языком. Она рассчитана на тех, кто интересуется физикой — как получивших высшее образование в этой области, так и тех, кто знает предмет в пределах школьного курса.

Огонь! Об оружии и боеприпасах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2 марта 1983 года атмосфера на испытательной площадке была благодушная: два совместных подрыва — ВМГ и облака горючего — продемонстрировали ожидавшийся результат прибывшим на показ начальникам. Приступили к «факультативу» — испытаниям моих сборок. Все с интересом наблюдали, как собирается высоковольтная схема: магнитное поле в ЦУВИ создавалось током от разряда небольшой батареи конденсаторов. Первая сборка по каким-то причинам сработала неважно, но готовить взрывной опыт и не предусмотреть необходимость его повторения — непростительная глупость! При взрыве второй сборки лучи осциллографов рванулись вверх, «выскочив» за пределы экранов. Офицеры сообщили, что вышли из строя смесительные диоды в антеннах, стоявших в пяти метрах от взрыва. Мощность излучения по крайней мере в сто раз превысила ту, которую регистрировали в опытах с объемной детонацией! Этот опыт поставил других участников испытаний в затруднительное положение: их начальники увидели устройство размерами в десятки раз меньшее, чем объемно-детонирующие макеты, но излучавшее РЧЭМИ на два порядка большей мощности. Когда шок миновал, начались маневры, которым не приходилось слишком удивляться: от автора стали требовать описания ЦУВИ, убеждая, что оно «необходимо для отчета». Рисковать уступить такую находку, как ЦУВИ, было неразумно: не так уж часто они выпадают в жизни исследователя. Уклончивость попытались преодолеть шантажом: заявили, что диоды из строя не выходили, сигналы на осциллографах были наводками от токов запитки, РЧЭМИ вообще не было, потому как «электрончиков, электрончиков в твоем устройстве не видать», а, если не будет отчета, то и в дальнейших испытаниях офицеры участвовать не намерены. Саркастически «согласившись» с противоречивыми доводами, пришлось заметить, что, раз все это было наводками, то, действительно, нет смысла тратить время на опыты, а тем более — на написание отчета.

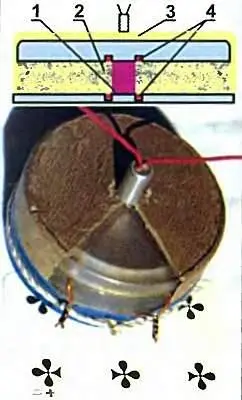

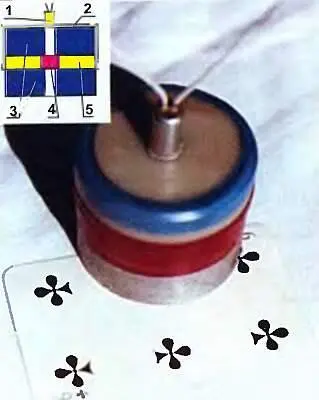

Разговоры о наводках продолжались много лет и «достали» настолько, что пришлось изготовить специальную демонстрационную сборку (рис. 4.26): начальное поле в ней создавалось системой постоянных магнитов, а не большими токами. Понятно, что генерируемое такой сборкой РЧЭМИ не было рекордным по мощности, но — достаточно мощным, чтобы его можно было зарегистрировать. Сладкоголосые певцы «наводок» чуть приутихли, но не заткнулись, как им настоятельно советовали, а стали списывать регистрируемые сигналы на счет электромагнитного излучения, возникающего при взрыве ВВ (хотя мощность такого излучения, по свидетельству первооткрывателей этого явления, на много порядков ниже, чем регистрировавшееся).

Попытки шантажа были, понятно, основной движущей силой такого рода маневров, но встречались и проблемы, с которыми специалистам в области боеприпасов ранее сталкиваться не приходилось…

…17 июня 1986 года, с аппарели [43]десантного корабля, группа испытателей сошла на остров Коневец в Ладожском озере. Нас ожидала подготовленная к испытаниям крылатая противокорабельная ракета П-15 [44](рис. 4.27).

П-15 разрабатывалась в конце 50-х и в системе ее наведения преобладали схемы на лампах. Имелись, правда, четыре полупроводниковых диода: два — в смесителе и два — в канале автоподстройки частоты. Будучи мишенью для излучателей РЧЭМИ, П-15 и сама нуждалась в цели, которую соорудили, подняв над шлюпкой «железный парус» (рис. 4.28). На дистанции 120 метров отраженный сигнал был очень мощным («больше, чем от крейсера при стрельбе в упор» — говорил офицер, обслуживавший ракету).

…Радиолокационная головка самонаведения жадно захватывала «железный парус». После подрыва сборки в полусотне метрах от ракеты, стрелка прибора «ток смесителя» заметно дернулась, но на осциллографе контрольного стенда осталась «картинка», соответствующая удержанию цели головкой самонаведения. Это было невероятно: надо только представить, насколько мощным должно быть ударное возбуждение от наносекундного импульса РЧЭМИ, чтобы стрелочный прибор среагировал на него двукратным отклонением от номинального уровня! И, тем не менее — ракета цель не потеряла! Пара следующих дней принесла аналогичные результаты: хотя сборки подрывали все ближе к ракете, потери цели головкой ее самонаведения не фиксировались.

Пошли дожди, опыты прервали и стали обследовать «пятнадцатую». Выяснилось, что все ее диоды имеют одинаковые сопротивления, как для «прямого», так и для «обратного» тока. После долгих препирательств, их стали поочередно заменять резисторами с сопротивлениями в сотни Ом. Можно было заменить на резисторы все диоды в канале автоподстройки частоты и один в смесителе (три из четырех имевшихся во всей схеме) и все равно захват «железного паруса» не срывался: на дистанции в сотню метров мощность отраженного от него сигнала превышала все разумные пределы!

…Следующий солнечный день был ветреным, Ладога покрылась пенными «барашками». В ракете заменили все диоды на новые, сборку расположили в 20 метрах под углом примерно 30 градусов к оси головки самонаведения и стали ждать. Наконец, кто-то заорал: «Баржа!» Начали лихорадочно заряжать батарею, приводить в рабочее состояние ракету. Ракета «увидела» шедшую на дистанции около трех морских миль баржу и сборку подорвали. «Захват» был немедленно потерян. Тот же результат получили и когда ракета «смотрела вслед» уже уходящей барже, а сборку (последнюю из имевшихся) подорвали в 30 метрах под углом в 45 градусов к линии визирования головки.

Два фактора: отраженный от цели сигнал реальной, а не аномальной амплитуды и наличие помех от «барашков» на водной поверхности (весьма незначительных по морским меркам) привели к тому, что и должно было произойти. Эта серия показала, как сложны процессы, вызываемые РЧЭМИ в электронике и как противоречивы могут быть оценки таких эффектов. Впоследствии не раз приходилось отклонять предложения дилетантов провести «оценочные» испытания с использованием в качестве мишеней электронных часов или туристических приемников, потому что это было бесполезной тратой сил и средств: боеприпасы не предназначены для выведения из строя часов. Если часы все же вышли из строя, то это не значит, что выйдет из строя военная электроника; если же часы продолжают после опыта идти, то военная электроника как раз может и «сгореть».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: