Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Название:Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Моркнига

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903080-62-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах краткое содержание

В книге, написанной специалистом в области боеприпасов читатель найдет экскурсы в газовую динамику, физику деления ядер и разделения изотопов, электронику больших токов и напряжений, магнитную кумуляцию, электродинамику, и даже — и историю боевого применения различного оружия.

Издание обильно иллюстрировано: чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть его на любой странице и полистать. Среди иллюстраций много оригинальных, которые были получены автором при проведении опытов (некоторые, наиболее безопасные из них, он рекомендует провести и читателю). Если дать себе труд прочитать несколько абзацев, то можно убедиться и в том, что книга написана живым языком. Она рассчитана на тех, кто интересуется физикой — как получивших высшее образование в этой области, так и тех, кто знает предмет в пределах школьного курса.

Огонь! Об оружии и боеприпасах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

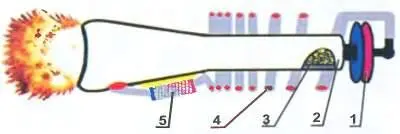

Как мы знаем, магнитный поток «выпустить» непросто — надо разорвать контур тока — например, взрывающегося ВМГ — да еще успеть изолировать разрыв. Но можно создать изолированный разрыв заранее (рис. 4.37), включив в контур высоковольтный конденсатор 1, соединив его с медной трубой 2 (снаряженной ВВ 3) и соосной трубе спиралью 4. Как и в СВМГ, взрыв расширяет трубу, образуя конус, который и ударяет по обмотке, вызывая протекание тока от заранее заряженного конденсатора. Далее точка контакта на основании конуса движется по виткам спирали, продавливая их изоляцию и закорачивая виток за витком, усиливая при этом ток, который осциллирует (рис. 4.38а), так как емкость контура существенна. Иногда обмотку такого генератора (он получил название взрывомагнитного генератора частоты, ВМГЧ) делают из нескольких проводов, подсоединяя каждый к отдельному конденсатору: из-за рассогласования токов в проводах, излучение рассеивается в этом случае более равномерно. Оценив период колебаний (для единиц микрогенри и нанофарад), получим сотни наносекунд, что не очень благоприятно (волны в сотни раз «длиннее» самого ВМГЧ). Но эти «несущие» волны — не основные в излучении: компрессия поля трубой, усиливая ток тем больше, чем выше его мгновенное значение, приводит к появлению «быстрых» гармоник. При каждой осцилляции тока меняется и состав этих гармоник, что естественно — ведь меняются и параметры контура. Так что излучает ВМГЧ не один импульс, а «цуг» — число импульсов РЧЭМИ в такой последовательности равно числу полуволн тока.

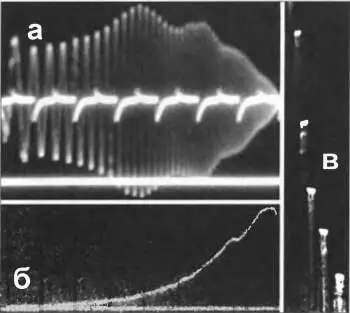

Сделать модель ВМГЧ пригодной для численных расчетов можно, учитывая в ней, в виде эквивалентного «сопротивления», интегральные потери на излучение. Причины других потерь — такие же, как и в хорошо исследованных СВМГ (диффузия магнитного поля, сопротивление изоляции проводов) поэтому их можно определить из осциллограмм тока, который генерируется СВМГ с точно такой же, как и ВМГЧ обмоткой, но работающего на индуктивную нагрузку, и, следовательно, не излучающего (рис. 4.38,6). Из осциллограмм же, полученных при работе спирали на емкостную нагрузку, которые все стали называть «рыбами» (рис. 4.38,а), можно определить суммарное сопротивление потерь, как излучательных, так и обусловленных иными причинами. Остается только найти разность этих величин в каждый из моментов работы ВМГЧ. Нельзя назвав такой метод безупречным, но это было лучше, чем ничего.

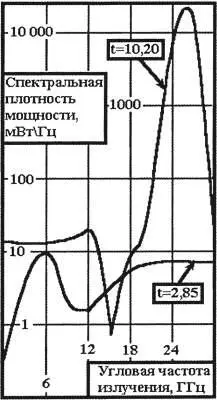

Закон усиления тока в спирали, замыкаемой трубой, известен из трудов А. Сахарова. Бешеные «впрыскивания» тока ломают форму колебаний (рис. 4.38в), а луч осциллографа слишком медлителен, чтобы воспроизвести ее скачки. Достоверна лишь огибающая — линия, соединяющая токовые амплитуды. Она служит для их нормировки, когда ток представляют как сумму уже «чистых» синусоид (гармоник). Остальное понятно: для каждой гармоники тока известной частоты и амплитуды вычисляют мощность излучения через витки обмотки, в данный момент еще не закороченные ударом трубы. Доля гармоник с частотами от сотен до десятков тысяч мегагерц (много большими частоты «несущей» волны) к концу работы существенно возрастает (рис. 4.39), растут и потери на излучение, «подсаживая» ток (рис. 4.38а). Пиковая мощность излучения ВМГЧ меньше, чем у ЦУВИ, но время генерации (десятки микросекунд) на четыре порядка больше и энергия РЧЭМИ даже выше.

Интересные результаты были получены при испытаниях, в которых мишенями для ВМГЧ служили мины, точнее, их неконтактные взрыватели, рассчитанные на срабатывание от магнитных полей проезжающей мимо бронетехники. Среди взрывателей были как современные, так и разработанные еще в начале 60-х годов, но проверенные в боях: вьетконговцы применяли их против американской армии. Мины очаровали всех: они полностью автономны (питание — от батареек) и легко проверялись постоянным магнитом, а значит, не требовали осциллографирования эффектов облучения и использования для этого кабелей, кои не переводившиеся брехунки по-прежнему трактовали как «антенны», наличие которых делало результаты «недостоверными».

Взрыватели размещали по всем азимутам в пределах до полусотни метров от точки подрыва ВМГЧ. После подрыва они в течение 20–30 минут не реагировали на близкие пассы сильного магнита. За это время через минное поле мог пройти танковый батальон. Правда, затем облученные взрыватели оживали и срабатывали от малейшего прикосновения и без магнита, а иногда — вообще без видимой причины. Даже на спор безнаказанно не удавалось, повернув ключ на корпусе взрывателя, обесточить его схему: разъяренное устройство реагировало на такие попытки хлопком контрольного детонатора. Через час-другой чувствительность мишеней вновь приближалась к штатной. В этих опытах был достоверно зафиксирован эффект, получивший название «временного ослепления» — мишень выводилась из строя не «навсегда», а на время, достаточное, чтобы сорвать ее боевую задачу. Впечатляли и оценки эффективности: при разминировании «огневым» методом прохода размером 20x100 метров, самоходное орудие «Нонна» должно было выпустить по минному полю либо 550 осколочно-фугасных снарядов, либо — 5 электромагнитных боеприпасов (ЭМБП). На первый взгляд, применение ЭМБП сулило огромную экономию времени и средств, но… только если не учитывать других важных обстоятельств, о которых речь впереди…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: