Михаил Ульянов - Реальность и мечта

- Название:Реальность и мечта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9697-0458-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ульянов - Реальность и мечта краткое содержание

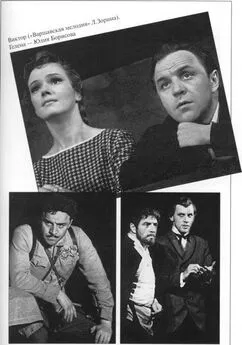

Михаил Александрович Ульянов (1927–2007) не просто великий артист нашего времени — это целая эпоха в отечественном театре и кинематографе. Свою последнюю книгу он назвал "Реальность и мечта", подразумевая под реальностью все сыгранные роли, а под мечтой — те, что еще хотелось сыграть. Это доверительный рассказ о том времени, в какое довелось ему жить, о его деятельности как председателя Союза театральных деятелей и художественного руководителя театра им. Е. Вахтангова, о взаимоотношениях со многими замечательными артистами и режиссерами — Рубеном Симоновым, Юлией Борисовой, Юрием Яковлевым, Нонной Мордюковой, Василием Лановым…

Реальность и мечта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Каждый театр имеет свои традиции, свой знак, колорит, отличительную черту. Наш — не исключение. Поэтому мы не смогли бы устроить помпезное торжество, ведь нам по душе сумасбродный капустник. Вахтанговский театр всегда балансирует на грани балагана: красочного, бесшабашного, ярмарочного; но, чтобы не скатиться туда, труппе в целом и каждому актеру в отдельности надо проявлять подлинное мастерство. Но оно не берется с пустого места, оно постепенно нарабатывается с опытом, а еще, кажется, чуть-чуть передается актерам по наследству от тех, кто шел по этой дороге прежде.

У нас все лучшее, несомненно, пошло с «Принцессы Турандот». Эта прародительница всех вахтанговцев сама родилась в тяжелые годы после Гражданской войны — премьера была в 1922-м, когда люди мерзли и голодали. И вдруг остроумная сказка Гоцци! Можно ли придумать время, менее расположенное к смеху, вымыслу и балагурству? Причем здесь какая-то наивная история про упрямицу принцессу и красавца принца? Но в том- то и выразилось поразительное чутье Евгения Багратионовича Вахтангова, что он выбрал эту сказку и поставил буйный по озорству и иронии спектакль. Именно сказка оказалась нужнее всего настрадавшемуся обществу, и уставшие полуголодные люди, пришедшие смотреть этот вымысел, чистую детскую игру, плакали, потому что театр дал им возможность ненадолго вырваться из тяжелой действительности и погрузиться в свою мечту о счастье. Будто солнце взошло среди зимней тундры. Или на снежной целине вдруг расцвел цветок!

Нечто особенное создал Вахтангов… Об этой нашей особенности говорили уже немало. И сколько я живу в театре, столько слышу, как спорят: что есть вахтанговский стиль? Но, в конце концов, спорщики всегда соглашаются: хороший спектакль — это вахтанговский стиль, а плохой — не вахтанговский!

Вероятно, вахтанговское отличается от прочего тем, что его доминанта на сцене — праздник. Как в «Принцессе Турандот». Праздник, солнечность, театральность, некая облегченность от гражданственности и моралите. И в наших лучших спектаклях обязательно присутствует блеск исполнительского мастерства, удивительные костюмы и декорации, тонкая режиссура, то есть всегда появляется неподражаемый шик. А еще подлинность.

Когда-то Вахтангов, работая над «Принцессой Турандот», требовал от своих учеников-студентов безусловной правды чувств: пусть борода из мочала, из тряпки, но чувства должны быть настоящими! Это реализм другого рода, чем внешнее правдоподобие, когда борода из натуральных волос, при полной лживости в изображении внутреннего мира. Поэтому зритель, придя к нам, никогда не теряет ощущения, что он в театре. В какую бы пучину чувств он ни погрузился во время спектакля, ему вахтанговцы обязательно подскажут: помни, ты в театре. Так дети говорят друг другу: «Мы с тобой скачем на лошадях понарошку» — и садятся верхом на палочки с игрушечными головами лошадей. Да, ты в театре, а мы тебе расскажем веселую и добрую, блестящую сказку.

Мы, актеры, все сказочники, мы — представляем. И это прекрасно! По-человечески добро и щедро. Ведь мы делимся со зрителем фейерверком выдумки, находчивости, веселья, остроумия, актерской храбрости. И зритель наверняка чувствует, что все эти дары от доброго, расположенного к нему сердца.

Но даже в своей колыбели, в собственном нашем театре, вахтанговский стиль не просто так вырос и окреп. Да, сначала расцвел бутон спектакля-родоначальника «Турандот», он дал семена, а затем медленно, порой преодолевая катастрофы, развивались корни и стебель нового растения.

Сразу после смерти Евгения Вахтангова в театре началась жестокая борьба. Творческим авторитетом в коллективе стал мощно работавший Алексей Дмитриевич Попов. Он поставил «Виринею» Сейфуллиной, леоновских «Барсуков», «Разлом» Лавренева. Но его реалистическая направленность, та самая, искомая многими социальная углубленность встретили яростное сопротивление коллектива. Актеры не принимали новации Попова, и ему пришлось уйти из театра. Верх взяли Щукин, Симонов, Глазунов, Алексеев, Орочко, Мансурова и другие — прямые ученики Вахтангова, те, кто проповедовали его эстетику. Она победила и в лучших своих спектаклях расцвела.

Если заглянуть в историю, то видно, что наш театр становился победителем и завоевывал зрителя тогда, когда форма соответствовала смыслу спектакля. И, скажем, знаменитый вахтанговский «Егор Булычов» был интереснее мхатовского. Во МХАТе была такая глубокомысленность, что, в конце концов, она навевала тоску и скуку. А у нас была труба пожарного, двухэтажный дом, танцы самого Егора Булычова, яркое мизансценирование. Эта зрелищность увлекала и радовала, но за ней сохранялась и социальная сторона.

Сейчас все пришли к истине: театр — прежде всего зрелище. А вахтанговцы это проповедовали всегда. Хотя в прошлом веке бывало, переживали они гонения, запреты, были обвинены в формализме, «чуждом советскому социалистическому искусству», все за ту же яркую зрелищность, солнечную, детскую бездумность, которой и радовали зрителя. В 30-е годы даже «Принцесса Турандот» была запрещена, и упоминать о ней разрешалось, лишь противопоставляя ее нездоровые формальные изыски здоровому соцреализму.

Да, вахтанговские спектакли — прежде всего яркость и увлеченность самой игрой. Может быть, не особая глубина, не особая задумчивость. Вероятно, и некоторая поверхностность. Но разве мало зрителю проблем в повседневности, чтобы еще со сцены, да в назидательной форме талдычить ему о них. Он ведь не глуп и по намеку поймет сказанное о важном.

Конечно, и на вахтанговском пути случались у театра неудачи. Когда зрелищность не опиралась на содержательность, на правду чувств, тогда не спасала и внешняя веселость и блеск. Вот два спектакля: «Много шума из ничего» и «Два веронца». Первый бездумный, прозрачный, смешной, озорной и веселый — вахтанговская цветущая ветвь. А когда играли «Двух веронцев», спектакль получился «одним из», не более того, ибо в нем не получилось веселости, иронии, увлечения, а было некое среднеарифметическое решение.

Были у нас и своеобразные вывихи: так, одно время мы проповедовали поэтичность, поэтичный театр. Но эта поэтичность возникла во время жесточайшей борьбы театра за право быть свободным в выборе своего лица. Это время совпадает с возникновением «Таганки» и «Современника». А мы тогда занимались экзерсисами, можно сказать, надземного, надчеловечного, над- житейского парения… И здорово поплатились за измену самим себе, начав заметно отставать от товарищей-конкурентов.

Удивительные коллизии происходили в истории нашей страны, так сказать, на культурной почве: и в театральном, и в более широком смысле. Например, как только не равняли у нас всех художников под одну гребенку! Как не запрещали то одно, то другое в литературе, в изобразительном, театральном искусстве: то формализм, то романтизм, то даже любовь объявляли буржуазной пошлостью! То клеймили «абстрактный гуманизм» — так на языке партийных чиновников назывались доброта, жалость, снисхождение к слабому и нежному, бережное отношение к близким, природе. Словом, как ни пропалывали ниву культуры, удаляя все непохожее на дозволенное свыше искусство, культура и театр как одно из явлений культуры прорастали все равно. Не исчезали и деятели культуры. Они не могут исчезнуть по простой причине, что без них, без дела, которому они служат, общественный организм окажется нежизнеспособным. Без живописи, литературы, без песни, сказки, анекдота общество погибает. Оно как бы теряет память. Наступает амнезия у целой нации, страны. Чтобы подобного не произошло, культуру и искусства надо под держивать и лелеять. Пусть даже они — среда, в которой непременно заводится что-то непредусмотренное инструкцией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: