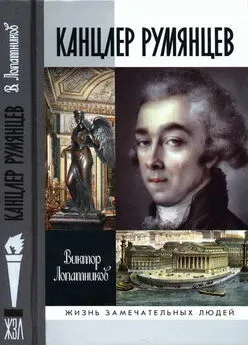

Виктор Лопатников - Горчаков

- Название:Горчаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02611-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Лопатников - Горчаков краткое содержание

Среди лицейских товарищей Пушкин недаром особенно ценил юного князя Александра Горчакова. Поэт сумел каким-то образом предугадать его блестящее будущее. Министр иностранных дел, а затем канцлер, Горчаков блестящим умом и поразительной работоспособностью выделялся как среди российских министров, так и среди европейских политиков.

Осуществление либеральной реформаторской политики Александра II стало для Горчакова смыслом жизни и целью государственного служения. Задуманное давалось в сложной борьбе: накал общественных страстей, противостояние политических группировок, провокационные выступления печати, нападки радикалов, сделавших ставку на терроризм… У читателя сами собой возникают сопоставления с современной Россией, неожиданные и весьма любопытные, что придает книге особую актуальность.

Горчаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Менее всего в российской историографии прояснена роль Горчакова в продвижении идей общественно-политических преобразований в российской внутригосударственной жизни. Внешнеполитический масштаб проблем и событий, в гуще которых находился министр иностранных дел, в некотором роде затеняет роль Горчакова в утверждении новых для России либеральных ценностей и традиций, в способствовании политике открытости, в утверждении гласности и политического плюрализма.

Между тем его в полной мере можно считать одним из главных идеологов преобразований, содействовавших тому, чтобы российское государство вошло в разряд динамично развивающихся европейских государств, следующих путем цивилизации и демократии.

Сам Горчаков в своих воспоминаниях не счел нужным упомянуть, какова была его роль в продвижении политики гласности, в ограничении и преодолении цензурного гнета, который «тяготел над Россией как истинно общественное бедствие» (Ф. И. Тютчев). Однако из других источников известно, что именно Горчакову удалось не только убедить императорское окружение, но и мобилизовать признанные литературно-публицистические силы для обоснования необходимости мер по освобождению печатного слова от цензурной кабалы. Во многом благодаря Горчакову Тютчев написал свою известную записку «О цензуре в России». В этом документе, составленном блестяще-дипломатично, с обилием реверансов в адрес августейшей особы, перечислялись наиболее необходимые и доступные на тот момент меры, которые должны были способствовать укоренению идей свободы слова и печати. И в дальнейшем Горчаков, несмотря на некоторые колебания и откаты, выступал последовательным защитником гласности. Он был одним из немногих в императорском окружении, кто обладал широтой взглядов на роль политической публицистики в системе государственного управления. Более чем кто-либо он понимал, что единственный механизм влияния власти на общественное мнение и общественного мнения на власть — периодическая печать. Известен весьма показательный в этом отношении диалог между главноуправляющим Ведомством путей сообщения и публичных зданий К. В. Чевкиным и Горчаковым, состоявшийся в присутствии Александра II во время одного из правительственных заседаний:

«Чевкин: Жизнь наша — бурное море; чтобы корабль вернее держался на волнах, нужно как можно более балласта.

Князь Горчаков: Помилуйте? Что вы говорите? Из всех кораблей при волнении выбрасывают балласт вон, чтобы корабль легко носило по волнам, а наш балласт, мешающий легкому ходу, — цензура, и его надо выбросить.

Государь: Пожалуйста, продолжайте, господа, спорить о балласте и волнах; очень интересно.

Чевкин: Недостаточно выбросить балласт; надо уметь войти в пристань.

Князь Горчаков: Для этого нужен свет с маяка.

Чевкин: Этого мало. Надобно, чтобы при входе в пристань не натолкнуться на подводные камни.

Князь Горчаков: Какая же это пристань, когда около нее есть подводные камни! Значит, пристань и маяк не у места. Но чтобы дотолковаться до того, где им быть, необходимо пособие гласности.

При этих словах государь встал и дружески пожал руку князю Горчакову» [114] Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1902. Т. 16. С. 345–346.

.

Горчакову и другим мыслящим политикам, собиравшимся идейно возглавить реформаторский курс в царствование Александра II, было ясно, насколько цензурные ограничения сдерживали развитие общественной мысли, влияли на уровень образованности и просвещенности народа. Очистительный ветер гласности, обнажающий невежество, отсталость, злоупотребления, наталкивался на препятствия, чинимые органами цензуры. Российские реалии, порожденные системой власти, доставшейся от прошлого, исключали возможность «разом отменить все плохое, открыв дорогу всему хорошему». Произвести инвентаризацию государственно-политических ценностей, отменить ранее принятые цензурные законоположения и акты, которых со времен Николая I накопилось немало, казалось немыслимым. Тем не менее волновавшие общество темы, вчера еще запретные, все настойчивей проникали на страницы газет и журналов.

Сегодня трудно составить целостную картину движения политической мысли России, выявить соотношение сил, которые оказывали влияние на принятие тех или иных государственных решений. Императорский двор был главным, но не единственным центром власти.

Действовали великосветские салоны, где кипели страсти и вынашивались планы тем или иным образом повлиять на императора. Общественное мнение выражала обретающая вес петербургская и московская печать. «Диссиденты» во главе с Герценом и редактируемыми им «Полярной звездой» и «Колоколом» будоражили самосознание разночинной интеллигенции.

Наибольший вес в общественном мнении той поры имели публицисты И. С. Аксаков, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, Ю. Ф. Самарин, М. П. Погодин, К. Н. Леонтьев, Н. А. Данилевский, а литературными вершинами являлись И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский, вступавшие — каждый по-своему и в свое время — в полемику с властью и открыто высказывавшие свое мнение, в том числе и на страницах периодической печати.

В России наступал настоящий информационный бум, вызывавший всеобщее брожение умов. В обществе царили новые идеи и ценности, общественная мысль, получившая право на самовыражение, не терпела застоя там, где социальное зло продолжало существовать в своих явных, неприкрытых формах. Прорыв в деле свободы мысли и слова сопровождался и не самыми конструктивными выступлениями. «Пылкое своеволие литературы» нередко оборачивалось претензией на истину в последней инстанции и оказывалось проникнуто антиправительственным пафосом. Годы с 1857 по 1864-й, по образному выражению публициста, стали «эпохой обличительного жара». «Никогда ни до, ни после того печать не была так либеральна и смела, никогда ей так много не допускалось, никогда не имела она такого решающего, почти господствующего голоса в русской жизни» [115] Цит. по: Жирков Г. В. История цензуры в России. XIX–XX вв. С. 102.

.

Стремление высказаться — зачастую впопыхах, обо всем и сразу — порождало крайности, излишества. Представители всех сословий, приверженцы нового и последователи старого, создатели разных социально-философских течений и общественных движений торопились предложить свою концепцию преобразования России. Постепенно происходила поляризация, размежевание, прежде всего в рядах тех, кто пытался взять на себя лидерство, стать во главе общественных процессов. Выдающиеся славянофилы-мыслители проповедовали националистические взгляды. Европейский Запад виделся им носителем всех зол, «смердящим трупом», способным заразить своими недугами российскую патриархальность. Чем чудовищнее были подобные заблуждения, тем больший отклик они находили в малообразованной разночинной среде, для которой весьма убедительным и даже желанным представлялся подобный образ. В своих философско-этических построениях славянофилы договаривалось до того, что реформы Петра I — незаживающая рана на теле разрушенной, но не исчезнувшей греко-славянской цивилизации. Именно здесь кроются подлинные причины противопоставления двух столиц — Москвы и Петербурга. По мнению славянофила К. С. Аксакова, Петр I построил столицу, «не имеющую ничего общего с Россией, не обретшую никаких русских воспоминаний». Петербургский этап ложен и антинационален, Москва же, освященная своей историей, — символ духовного единения, источник самобытности русского народа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![А Горчаков - Как действовать в условиях применения ядерного, химического и бактериологического оружия [Пособие солдату и матросу]](/books/1089590/a-gorchakov-kak-dejstvovat-v-usloviyah-primeneniya-ya.webp)