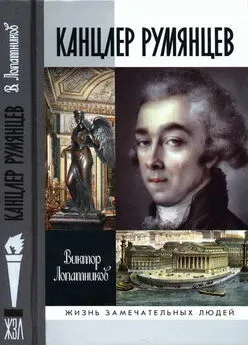

Виктор Лопатников - Горчаков

- Название:Горчаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02611-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Лопатников - Горчаков краткое содержание

Среди лицейских товарищей Пушкин недаром особенно ценил юного князя Александра Горчакова. Поэт сумел каким-то образом предугадать его блестящее будущее. Министр иностранных дел, а затем канцлер, Горчаков блестящим умом и поразительной работоспособностью выделялся как среди российских министров, так и среди европейских политиков.

Осуществление либеральной реформаторской политики Александра II стало для Горчакова смыслом жизни и целью государственного служения. Задуманное давалось в сложной борьбе: накал общественных страстей, противостояние политических группировок, провокационные выступления печати, нападки радикалов, сделавших ставку на терроризм… У читателя сами собой возникают сопоставления с современной Россией, неожиданные и весьма любопытные, что придает книге особую актуальность.

Горчаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Представители противоположного лагеря западников проповедовали идею безусловного превосходства европейской культуры и европейских порядков и идеалов над русской культурной традицией. И то и другое направления, в пылу полемики доходившие до крайностей, еще с николаевских времен конфликтовали с официальной властью.

Мировоззренческий сумбур к началу шестидесятых годов принял более стихийные формы. Натурфилософия, идеалистическая философия, романтизм, исторический материализм занимали умы новоиспеченных оракулов, пытавшихся насаждать в России свои умозрительные идеи. Заимствуя взгляды у представителей немецкого естественно-научного материализма и позитивизма, Чернышевский, Писарев, Добролюбов и их последователи стремились стать новыми лидерами множащегося племени российских нигилистов. Их было не так уж много, но им довелось внести существенный вклад в дело разрушения российской государственности, уводя своих адептов в мир несбыточных социальных фантазий и толкая их на антиобщественные поступки. В пору, когда европейская экономика стремительно продвигалась вперед, наши «ученики» европейских философов предлагали соотечественникам погружаться в сны Веры Павловны и по-рахметовски закалять волю, готовя себя к неким испытаниям. На совести нигилистов расшатывание устоев государства, внесение смятения в умы людей, пропаганда неповиновения. Власть, выполнявшая трудную реформаторскую работу, не могла мириться с таким положением дел, поэтому ей приходилось принимать жесткие меры. Материалист и позитивист Чернышевский был подвергнут гражданской казни и отправлен на каторгу, а затем в ссылку.

Нигилизм стал заразительным недугом, истинным бедствием для России, разлагающе влияя на ее общественную жизнь. Отрицание всего и вся сказывалось на умонастроениях наиболее деятельной части общества. Государство оказалось погруженным во мрак пессимизма, идейных блужданий, противоречивых общественных течений. Здравый смысл терялся в бесконечных схоластических дискуссиях. Идеологи нигилизма умели убеждать, однако не могли прозорливо мыслить, зорко смотреть в будущее. «Печальник народа» Некрасов наблюдал этих «фанатиков народных, начитанных глупцов, лакеев мыслей благородных». Достоевский также разглядел этих «сумасшедших поэтов и прозаиков 60-х — 70-х, которые прерывают всякое сношение с действительностью». Осознав собственные заблуждения петрашевского периода, писатель пришел к мысли, что народ осудил бы их за так называемые революционно-гуманистические идеалы. В этой связи не мешает вспомнить, что составляло идейную платформу петрашевцев, поплатившихся годами каторги за свои невинные увлечения заемными теориями. На обеде в честь дня рождения французского философа-утописта Фурье, устроенном в 1849 году, один из активных петрашевцев — Д. Д. Ахшарумов — провозглашал: «Разрушить столицы, города и все материалы их употребить для других зданий, и всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах, — вот цель наша…» [116] Дело петрашевцев. М, Л., 1951. Т. 3. С. 113.

Все это разноголосье вело к усилению общественной нестабильности. Набиравшая силу модная тенденция непременно оппонировать власти начинала вступать в противоречие с самим процессом реформирования российского общества. Страхи и предостережения, обвинения и мрачные предсказания прессы отвлекали правительство от позитивной работы по преодолению трудностей, неизбежно возникавших на этом пути. Между тем государственная власть, институты управления обществом как никогда прежде нуждались в поддержке. Сила публицистической мысли, ее направленность делали власть зависимой от умонастроений владельцев печатных изданий и влиятельных журналистов, заставляя ее все чаще защищаться от нападок критики, которая становилась все менее конструктивной. Органы печати, принадлежавшие различным политическим силам, в свою очередь, не способствовали тому, чтобы неподготовленный обыватель оказался в состоянии вывести общий знаменатель, определить вектор движения. Правительству не хватало интеллектуальных средств, чтобы гармонизировать отношения с новой публицистикой. Реальный ход реформ не давал повода писать о них в пафосном тоне, на что, безусловно, всегда рассчитывает власть. Серьезные противоречия обнаруживались и в способах проведения преобразований, и в глубине самих преобразований. Умалчивать, не писать об этом было невозможно.

С другой стороны, все более завладевавший умами людей радикализм самого разного толка требовал политических перемен во всем и сразу. Общество бурлило, власти не знали, что делать.

Постепенно вопрос о способности государства защитить себя от радикальной публицистики обретал все большую актуальность, а стабильность социума подвергалась все большей угрозе.

Цензурное дело в России всегда было весьма ответственным занятием, настолько ответственным, что российские самодержцы, не доверяя даже самым преданным людям, находили время заниматься непосредственно вопросами дозволения публикации тех или иных сочинений

Методы защиты от вредных веяний и влияний, от распространения сведений и суждений, противоречивших официальной политике, появились еще до того, как были созданы печатные машины. В этом Россия шла за другими государствами, повторяя их опыт и ошибки. Средства, применяемые властью с целью удерживать контроль над общественным мнением, ужесточались или ослаблялись в зависимости от политических потребностей, состояния и зрелости режима правления. По мнению всех властителей на протяжении тысячелетней российской истории, свободомыслие было главным злом, расшатывавшим самодержавие и православие. Для борьбы с этим злом создавались специальные органы, осуществлявшие контроль за распространением «злонамеренных крамольных суждений и сведений». Так появилась профессия цензора, который был обязан сдерживать продвижение свободной мысли и слова, останавливать публикацию произведений, оказывающих «неблагоприятное воздействие» на общественное мнение. Специально назначенные государственные чиновники выступали своего рода буфером между официальной властью, сочинителями и распространителями изданий. Испокон веков девизом их деятельности было «тащить и не пущать», однако его воплощение в жизнь требовало немалого искусства, поскольку не каждый цензор мог читать между строк, улавливать смысловые оттенки второго плана, разгадывать приемы иносказания или скрытый подтекст.

Во все времена цензоры воспринимались как всеми презираемая каста окололитературных чиновников. Судьбы многих, в том числе и весьма одаренных служивых людей этой профессии, драматичны. Тот факт, что чиновники по цензурному делу находились на содержании у власти, вполне определял направление их мыслей и характер действий. С одной стороны, необходимо было угождать власти, исполняя ее порой весьма путаные и субъективные установки, с другой — именно цензорам приходилось непосредственно соприкасаться с авторской индивидуальностью, влиять на произведения — даже на их художественные достоинства, — предрекая их будущность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![А Горчаков - Как действовать в условиях применения ядерного, химического и бактериологического оружия [Пособие солдату и матросу]](/books/1089590/a-gorchakov-kak-dejstvovat-v-usloviyah-primeneniya-ya.webp)