Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Реформатор

- Название:Никита Хрущев. Реформатор

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Время

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9691-0533-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Реформатор краткое содержание

Книга «Реформатор» открывает трилогию об отце Сергея Хрущева — Никите Сергеевиче Хрущеве — выдающемся советском политическом и государственном деятеле. Год за годом автор представляет масштабное полотно жизни страны эпохи реформ. Радикальная перестройка экономики, перемены в культуре, науке, образовании, громкие победы и досадные просчеты, внутриполитическая борьба и начало разрушения «железного занавеса», возвращение из сталинских лагерей тысяч и тысяч безвинно сосланных — все это те хрущевские одиннадцать лет. Благодаря органичному сочетанию достоверной, но сухой информации из различных архивных источников с собственными воспоминаниями и впечатлениями Сергея Никитича перед читателем предстает живая картина истории нашего государства середины XX века.

Никита Хрущев. Реформатор - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поясню, почему это так важно. По прошествии лет обсуждавшийся на Пленуме вопрос, казалось бы, вообще не заслуживает упоминания: были МТС — не стало МТС, не велика забота. Неверно. Изменение отношения к МТС знаменует смену приоритетов в истории не только российского крестьянства, но и страны в целом.

Все началось вскоре после революции, когда в 1921 году Ленин, убедившись в неэффективности военного коммунизма и пагубности рекомендаций марксистской теории об отмирании государства, ликвидации денежного обращения и прочего, прочего, прочего объявил о «переходе «всерьез и надолго» к новой экономической политике — нэпу. Другими словами, к возврату к более понятным и привычным денежно-рыночным отношениям, конечно, под присмотром государства и там, где они не вступали в противоречие с государственными интересами и провозглашенной индустриализацией. Кое-кто сейчас посетует на сохранявшуюся неполную свободу рыночных отношений, несоответствие нэпа догме Адама Смита, но свободные от всякого вмешательства сверху отношения производителей и потребителей, продавцов и покупателей такая же надуманная химера, как и рекомендованный марксистами-идеалистами прямой плановый продуктообмен. Истина — где-то посередине. За поиск этой золотой середины и взялся Ленин. По крайней мере, мне так представляется.

8 промышленности, в городах особых проблем не возникло, поменяли законы, и жизнь преобразилась буквально на глазах: голод военного коммунизма, реквизиций и продразверсток ушел в прошлое. Полки как бы ниоткуда возникших магазинов заполнились тоже взявшимися ниоткуда товарами, конкурировавшими и теснившими государственную торговлю. Отец, тогда руководитель районного звена в Донбассе, старался подвигнуть подчиненные ему магазины на соперничество с частником-лавочником, но без особого результата. Лавочник оказывался и ловчее и динамичнее. В общем, дело в городах налаживалось.

А вот с крестьянством все обстояло сложнее. Чтобы сделать сельское хозяйство эффективным, требовалось не просто позволить им возделывать поля без помех, но работать не по старинке, не сохой и косой, а трактором и комбайном. Но откуда рядовому крестьянину взять деньги на трактор, и где он разыщет сам трактор? В России их начнут производить только в середине 19З0-х. Заказать в Америке? Мало кто из крестьян вообще слышал о существовании Америки. Согласно плану Ленина, заботу о механизации, об осовременивании крестьянского труда брало на себя государство. Закупили первые машины. Теперь предстояло решить, как ими распорядиться. Продать крестьянам? На всех не хватит, да мало кто сможет купить. Решили создать государственные машинно-тракторные станции (назывались они в разное время по-разному), которые за плату обязывались обрабатывать индивидуальные крестьянские наделы. Одновременно решалась проблема обучения трактористов и ремонтников. Неграмотных в своей массе крестьян новая техника пугала, а в МТС создавались зародыши технологической цивилизации. Так и поступили. Ленин тогда назвал цифру: 100 тысяч тракторов преобразуют российскую деревню под стать американским фермам. Что произойдет дальше, сохранятся МТС на селе или нет, он не загадывал. Сохранились. Ленин умер 22 января 1924 года, и Сталин, воспользовавшись идеями Троцкого, распорядился страной по-своему: во второй половине 1920-х годов прикрыл нэп. Затем, уже без Троцкого, провел коллективизацию, вернул деревню в архаическое общинное, почти дореформенное (1861 года) состояние.

В сталинской аграрной стратегии МТС отводилась иная роль, из проводников новых технологий они превратились в опричников, «око государево», надзирающее за крестьянством, сначала единоличным, а затем колхозным. Без МТС колхозам и шага не ступить, без машины не вспашешь, не посеешь, не пожнешь. Иметь собственную технику колхозам возбранялось. МТС за свою работу взимали с колхозов часть урожая в оплату, по установленным правительством по своему разумению расценкам.

Таким образом, крестьянин по существу обкладывался двойным налогом: определяемыми государством обязательными поставками доли урожая и оплатой услуг МТС по ценам, определяемым государством. Вырваться из этого заколдованного круга без доброй воли все того же государства крестьянину не представлялось возможным.

С годами система МТС разрасталась, бюрократизировалась. Машин в их распоряжении становилось все больше, а эффективность использования техники снижалась. Энтропия, как это свойственно самоусложняющейся бюрократической структуре, неуклонно возрастала. Каким образом это происходило на деле? Очень просто. Как и всякое государственное «сидевшее на бюджете» предприятие, МТС всеми силами выбивали фонды на закупку машин — чем больше выбьешь, тем престижнее. Возникал замкнутый круг: МТС «осваивали» все больше средств, заказывали все больше техники, промышленные министерства по их заказам производили все больше машин и механизмов, техника частично использовалась по назначению, остальное ржавело на складах и по истечении записанного в регламент срока, списывалось в утиль. Затем выбивались новые фонды, «закупались» новые машины. И так без конца.

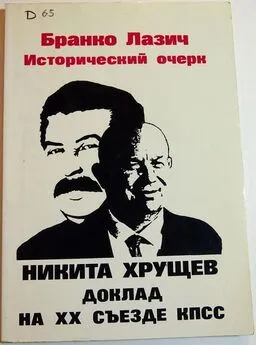

Отец, выросший в колхозно-эмтээсной системе, поначалу относился к ней как к естественной. Изнутри многое до поры до времени кажется естественным. В 1956 году в отчетном докладе XX съезду партии он говорил о возрастающей роли МТС, о том, как с их помощью, переходить к комплексной механизации сельского хозяйства. Говорил о деталях, не осмысляя пока сути отношений между колхозами и МТС.

Задумался он уже после съезда. Подтолкнул его к тому, по свидетельству помощника отца по сельскохозяйственным делам Андрея Степановича Шевченко, академик, экономист Алексей Матвеевич Румянцев, в те годы редактировавший главный партийный теоретический журнал «Коммунист». Еще до съезда, зимой 1956 года, он прислал Хрущеву записку с «крамольным» предложением оставить на селе одного хозяина — колхоз, а МТС упразднить. Тем самым, по его мнению, устранится двоевластие, дела пойдут лучше, ведь недаром говорят, что у семи мамок дитя без глаза. Отец, со слов Шевченко, внимательно прочитал записку, но ничего не предпринял и даже ничего не сказал. Ему требовалось все как следует обдумать, созреть. Созревал отец более года. Шевченко решил, что «крамола», заброшенная Румянцевым, и вовсе позабыта. Он ошибался. Отец ничего не забыл, он думал, вчитывался в затребованные справки, снова раздумывал и запрашивал новые документы и статистические отчеты. Оказалось, что в сравнении с имевшими в своем распоряжении технику совхозами колхозная продукция: зерно, сахарная свекла, хлопок, виноград, чай — получаются в два, а то и в два с половиной раза дороже. Отец поначалу предположил, что колхозы на этом зарабатывают. Они, пусть и формально, не государственные, а кооперативные предприятия. Отец попросил представить ему развернутую информацию о структуре колхозных доходов. Оказалось, что колхозы ничего не зарабатывают, а только теряют. Причина — нерациональное использование техники.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: