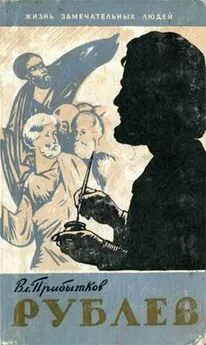

Владимир Прибытков - Рублев

- Название:Рублев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1960

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Прибытков - Рублев краткое содержание

Биография гениального русского художника Андрея Рублева — это почти белое пятно на карте истории русской культуры XIV–XV веков. И никогда ни один исследователь не прорисует эти белые места, так как источники не сохранили жизнеописания создателя знаменитой «Троицы», а время не пощадило многие великолепные иконостасы, величественные стенные росписи.

Писатель, взявшийся за создание художественной биографии Рублева, имел право домыслить те факты, о которых молчат источники.

Книга В. Прибыткова не роман и даже не историческая повесть. Искусствоведческие главы, посвященные творчеству Рублева, сменяются жанровыми картинами, воспроизводящими нравы, быт, события грозных и славных лет конца XIV и первых десятилетий XV столетия. Писатель пытается заглянуть в думы, в сложный внутренний мир художника и сделать его образ близким и понятным нам.

Рублев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В монастыре устанавливается жесткая дисциплина. Каждому иноку вменяется в обязанность физический труд: работа на огороде, в поле, по общему хозяйству. Получать какие-либо приношения для личного потребления — запрещено. Делать при поступлении в монастырь вклады — не обязательно. Вклады «вотчинами», то есть землей и людьми, не принимаются.

Игумен подает пример братии: ходит в самодельных сандалиях, в худой рясе, без каких-либо украшающих знаков, разбивает грядки, косит, плотничает, рукодельничает, а ест и пьет за общим столом.

Это необычно. Это поражает окрестное население.

История сохранила нам рассказ о крестьянине, наслышавшемся о чудесах, сотворенных игуменом, и пришедшем взглянуть на Сергия.

Крестьянину объяснили, что игумен на огороде за своей кельей. Мужик сходил на огород и вернулся рассерженным. Он решил, что над ним посмеялись, послали его глядеть на какого-то простого чернеца.

Убедившись наконец, что никакого обмана нет, что убого одетый, испачканный в земле монах и есть Сергий, крестьянин, как торжествующе пишет Епифаний Премудрый, «уверовал в чудотворца».

Собственно, торжествовать Епифанию было не из чего. Мужик уверовал, как свидетельствует «житие», не в чудеса, а в человека, занятого тем делом, которое всю жизнь делал он сам, и, стало быть, знающего и понимающего нужды простого земледельца.

Мало того, подчеркнутая убогость одеяния прославленного игумена как бы показывала, с кем его сердце и симпатии: с неимущими, обиженными, угнетенными. Вот такой «чудотворец» и пришелся по душе простому труженику!

Инстинктивно чувствуя, в чем секрет колоссальной популярности Сергия в народе, церковь на протяжении столетий старательно подчеркивала и до сих пор подчеркивает в характере первого игумена Свято-Троицкого монастыря именно трудолюбие, простоту, презрение к власти и богатству.

Нет сомнений, что Сергий Радонежский действительно был «подвижником».

Упорный отказ Сергия принять митрополичий параманд, что даже повлияло на его добрые отношения с митрополитом Алексием, уход Сергия после ссоры с братом Стефаном из монастыря Святой Троицы, то есть фактический отказ от игуменства, постоянная готовность терпеть лишения и помогать людям в беде — все это бесспорно.

Церковь забывает напомнить о другом — о сомнениях, одолевавших прославленного игумена. А они Сергия одолевали. Человек умный, он не мог не видеть двойственности своего положения. С одной стороны, аскет, защитник обиженных, проповедник презрения к мирским благам, от которых, по его убеждению, проистекает все зло; с другой — защитник сильных мира сего, их богатства и власти как единственного средства оборонить Русь и церковь от врагов.

С одной стороны, проповедник честности и братства, с другой — освятитель любых, объективно даже не очень чистоплотных и «человечных», исторически обусловленных акций московской политики по отношению к другим русским княжествам.

С одной стороны, зачинатель «пустынножития», с другой — активный участник всех более или менее значительных событий.

Традиция представляет Сергия спокойным, уравновешенным, мягким человеком.

Недюжинная воля позволяла игумену оставаться таким на глазах у окружающих.

«Спокойствие мудреца — это всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине сердца», — говаривал Ларошфуко.

У себя в келье Сергий, бесспорно, бывал иным. Исступленность его молений, изнурительные посты, лишения, которым он сознательно подвергал себя все, время, — абсолютно точный показатель смятенности духа игумена, видящего бездну и глубину противоречий действительности.

Не случайно «молчание» Сергия перед смертью.

Метафизический строй ума не дает игумену возможности целиком осознать процессы жизни.

На краю могилы он видит себя «запутавшимся грешником».

И тогда он бросает все дела, от всего отстраняется и «молчит».

Это отчаянная, судорожная попытка «искупить» выполнением тяжкого обета совершенные «ошибки» и, может быть, понять, наконец, мир, рассказать людям, в чем истина.

Но Сергий умирает молча.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Историографы» Троице-Сергиевской лавры любили живописать уединенность, скромность и благолепие монастыря. Срубленные среди леса кельи, пни, торчащие перед самым входом в церковь, тишина ветвей и трав, запахи дикой чащи, где водятся медведи, строят плотники бобры и крепко держится дичь, — эта поэтичная, сразу же бросающаяся в глаза картина заслоняла от умиленных взоров нечто другое, несравненно более значительное и важное для понимания жизни монастырской братии, чем девственность окружающей природы. Это несравненно более значительное и важное — в напряженной духовной деятельности, совершавшейся в тишине радонежских пущ, в накале страстей, не раз потрясавших стены обители более грозно, чем тараны татар.

Первый взрыв относится к самому раннему периоду существования монастыря.

Он нашел выход в уже упоминавшемся резком столкновении двух братьев — Сергия и Стефана, случившемся где-то между 1354–1360 годами.

Некогда, не выдержав «пустынножития», Стефан оставил младшего брата общаться со всякой лесной тварью в одиночку, а сам направился в Москву, в Богоявленский монастырь, излюбленный князем Симеоном Гордым.

Здесь он сблизился с будущим митрополитом Алексием, сумел сыскать расположение самого князя и повелением последнего был посвящен в иеромонахи.

Однако карьера Стефана вскоре застопорилась. Его рассказы о Сергии, возбудив любопытство, обернулись вдруг против иеромонаха. Стараниями Алексия никому не ведомый игумен Сергий начинает с головокружительной быстротой завоевывать популярность. Стефан соображает, что, кажется, просчитался, уйдя с Маковца.

Если дело пойдет тем же порядком и дальше, то Сергий того гляди сменит престарелого митрополита! Но ведь Стефан тоже начинал на Маковце. Он тоже выбирал это место, помогал Сергию рубить первую келью…

И Стефан, порвав с Москвой, устремляется в Свято-Троицкий монастырь.

Не с пустыми руками. С изрядным добром, поднакопленным в годы близости к великому князю, избравшему Стефана духовным отцом и, вероятно, не оставлявшему без наград.

Это добро, по мысли Стефана, должно утвердить его превосходство над Сергием, отодвинуть Сергия на задний план.

Стефан попал вовремя. В монастыре роптали недовольные «общежитием».

Старший брат не стал медлить. Намеками, а то и прямо Стефан давал понять, что, стань игуменом он, «общежитие» было бы ослаблено.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Прибытков - Легенда старинного баронского замка [Русский оккультный роман, т. XI]](/books/1066971/viktor-pribytkov-legenda-starinnogo-baronskogo-zam.webp)