Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин

- Название:Сухово-Кобылин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02566-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин краткое содержание

Книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской рассказывает о жизненном и творческом пути замечательного русского драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903). Его трилогия — «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина» — более века не сходит со сцены русских и зарубежных театров. А. В. Сухово-Кобылин был не только драматургом, но и выдающимся мыслителем и философом. Его дневники, записные книжки и философские труды, в частности, сохранившиеся фрагменты «Учения Всемир» позволяют установить связь различных явлений и их отражение в творчестве писателя, проследить эволюцию его взглядов на политические и экономические события в России XIX века, а также на отечественную культуру не только XIX, но и XX века. Трагические перипетии в судьбе Сухово-Кобылина могли бы послужить сюжетом для детективного романа.

Сухово-Кобылин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Закончились лекции в университетах.

В это время Мария Ивановна с младшей дочерью Софьей была в Париже. Александр поехал к ним, он давно не видел никого из родных. Встреча была радостной еще и потому, что за время его отсутствия в России у Софьи Васильевны открылся талант к живописи и здесь, в Париже, сестра усиленно занималась, одаривая своих честолюбивых мать и брата счастьем от несомненных успехов и надежд на блестящее будущее. Софье было в ту пору 17 лет, и будущее перед ней раскрывалось действительно блистательное.

Париж начала 1840-х годов…

Счастливая Мария Ивановна, с обожанием смотрящая на своего красавца-сына, полная радужных надежд на юную дочь.

Софья Васильевна, до изнеможения служащая любимому делу.

Александр Васильевич, с радостным спокойствием отдыхающий среди любимых и любящих, проводящий время в театре, развлекающий уставшую сестру смешными историями.

До роковой встречи остается совсем немного времени, и никому не дано знать, что вся жизнь Сухово-Кобылиных перевернется, что слухи и сплетни, преследовавшие несчастный роман Елизаветы Васильевны и Надеждина, покажутся сущей чепухой по сравнению с тем несчастьем, что обрушится на них через несколько лет, войдя в жизнь Александра Васильевича в облике юной, очаровательной француженки…

Они познакомились в 1841 году, встретившись случайно. А вскоре после этого Александр Васильевич вернулся в Россию и зажил как прежде. По его словам, он в то время «уже не спешил поступить на службу, увлекшись светской жизнью в доме родителей, где собиралось лучшее московское общество». Сухово-Кобылин проводил время с отпрысками славных фамилий, так же, как и он, свободными от службы и учебы и с презрением описанными у Константина Аксакова: Черкасскими, Н. Голохвастовым, Львовым-Зембулатовым, Оболенским, Загряжским, Засецким. Позже Сухово-Кобылин скажет об этих годах, как о пропавших, когда он прожигал жизнь на балах и в развлечениях. Однако привычка к организованному дню брала свое: он стал посещать гимнастический зал Пуаре и приобрел привычку к гимнастическим упражнениям на долгие десятилетия (именно здесь в 1850-е годы он познакомился с Львом Толстым), занимался философией, увлекался верховой ездой, управлял родовыми имениями и строил стеариновый завод.

В 1843 году он отличился, взяв первый приз на «Первых джентльменских скачках». Для этого нужны были и ловкость, и умение владеть лошадью, и элегантность — ведь скачки не случайно назывались джентльменскими. Но для Сухово-Кобылина это были не только спортивные состязания и светское развлечение. Коннозаводство являлось в то время одной из форм его предпринимательской деятельности, о которой мы уже упоминали. Но разводил на своем заводе Сухово-Кобылин не скаковых лошадей, а рысаков, поэтому скакал на Щеголе князя Черкасского.

«12 июня 1843 года на ипподроме Московского скакового общества, тогда еще не Императорского, состоялась скачка для благородных ездоков, — вспоминал в 1895 году Д. Оболенский. — А. В. Сухово-Кобылин легко выиграл скачку, придя первым и далеко бросив соперников… Ныне уже маститый и знаменитый автор „Свадьбы Кречинского“, Александр Васильевич вообще отличался ловкостью и силой, а выигрыш первого ездока-охотника (gentleman-rider) был приветствован обществом и публикой восторженно.

Тогда же один французский художник-любитель изобразил в прекрасной акварели Александра Васильевича на Щеголе…»

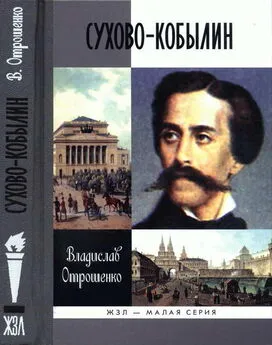

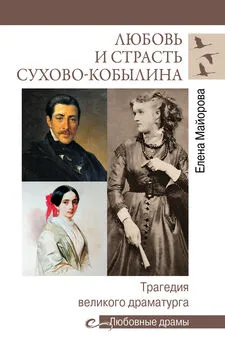

…На портрете В. Н. Тропинина, датированном 1847 годом, Сухово-Кобылин запечатлен тридцатилетним красавцем с выразительным, запоминающимся лицом: умные, проницательные глаза, хотя взгляд их мягок и даже нежен, высокий лоб, четкая, прямая линия носа, не по-мужски плавное очертание подбородка. Да, он действительно был на удивление красив той красотой, которая не связана с определенным временем, и сегодня лицо его притягивает, завораживает. Он сводил с ума женщин, пользовался необычайным успехом в свете.

По воспоминаниям современников, будучи типичным представителем «золотой молодежи», Сухово-Кобылин очень отличался от своего окружения: не кутил, не пил, ни во что не бросался сломя голову — это влюбленные в него женщины безумствовали, он же оставался внешне бесстрастным.

Позже, когда хранимые им письма попали в руки следователей и Сухово-Кобылин должен был «комментировать» интимнейшую свою переписку, на некоторых письмах он сделал пометки: «Почерк руки мне неизвестен: кому и кем писаны — не знаю». Вряд ли это — от небрежности, скорее — от желания сохранить в тайне имена тех, кто в отчаянии писал: «Я спрашиваю вас, любите ли вы другую? Ради Бога, не заставляйте страдать женщину, напишите ей в немногих строках, может ли она, обожая вас, надеяться на малейшее ваше расположение? Объяснитесь откровенно, не заставьте еще одну женщину томиться любовью к вам слишком долго».

Или это: «Ты знаешь, что я люблю тебя вопреки всем: я боролась с моим семейством, с моими правилами, с религией, которую мне внушали с детства. Если б эта любовь считалась непростительным грехом, то и тут любовь победила бы все, — и все это еще недостаточное доказательство. Одно доказательство я могу привести тебе: это то, что я пожертвовала уважением к себе моего сына… В твоих руках более чем моя жизнь и честь… Я вовсе тебя не упрекаю, друг мой, сохрани меня Господи от этого. Напротив, я благодарю тебя за те счастливые дни, которые я провела с тобою… Давай обманывать свет».

Или это: «Пишу к вам в последний раз, Александр. Я спокойна. Обдумав равнодушие, которое вы оказывали мне в последнее время, я решилась сказать вам, что связь наша прекращена навсегда… Я приму сильные меры, чтобы забыть прошедшее… Прощайте… Трудно выговорить это слово после четырехлетней любви к вам…»

Написано ли это одной женщиной илиразными, не столь важно. Важно, какие сильные, глубокие чувства внушал Александр Васильевич.

И кроме того, он был настоящим аристократом. Сознательно привитый, поддерживаемый семьей в каждом (а особенно — в единственном сыне и брате) аристократизм был для Сухово-Кобылина и традицией, и своего рода философией, опиравшейся на Гегеля. «…Обвинения во Лжи, Софистике и Бреде (по Канту) одинаково сопутствовали великим Мыслителям всех Времен — сопутствовали Гераклиту, Сократу и Гегелю, — писал он. — Здесь все Дело состоит в том, чтобы знать, что восходящее Солнце Истины освещает оные Верхи, Вершины и Монбланы Человечества прежде, чем Равнины, Долы и „вся Преисподняя Земли“, которых Солнце это вовсе не освещает, а отсюда и происходит, что То, что этим избранным Натурам предстоит светло — как День — то массовому Человечеству представляется темно, как Ночь». Это ли не основа аристократизма?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: