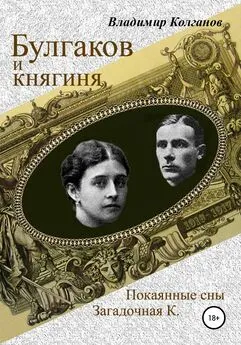

Владимир Колганов - Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера»

- Название:Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03752-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Колганов - Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера» краткое содержание

Из дневника Булгакова: «Около двух месяцев я уже живу в Обуховом переулке в двух шагах от квартиры К., с которой у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности…» Кто такая эта загадочная К., булгаковеды до сей поры не разгадали. Литературное расследование автора посвящено разгадке личности таинственной дамы, в которую был безнадежно влюблен М.А. Булгаков.

Помимо истории о несчастной любви известного писателя к очаровательной княгине, вниманию читателей представлен рассказ о жизни потомков главной героини. Исследование биографий некоторых персонажей приводит к неожиданным открытиям, которые снова возвращают нас назад, в 20-е и 30-е годы прошлого столетия, но не в Москву, что было бы логичнее, а на берега Сены, Темзы, на побережье Средиземноморья и в Берлин. Немало страниц посвящено судьбам русских аристократов на примере родственников княгини и ее многочисленных знакомых.

Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Воистину странен этот мир, и несть числа происходящим в нем неожиданным превращениям, когда княжна становится кем-то вроде гувернантки, а умные, образованные люди умирают на чужбине, не разобравшись толком, почему все так случилось с их страной.

И снова обратимся к воспоминаниям Михаила Стаховича-младшего:

«Управлять массами можно, только организовав их и доведя организацию постепенно до центра, как сложнейший механизм морских заокеанских гигантов до пуговки на капитанском мостике… Неорганизованная масса в 180 миллионов, как и всякая масса, впрочем, может подчиняться только двум выражениям власти: или полиции, или анархии…»

Что это — манифест в пользу принятия однопартийной системы? Вместо полиции — партийная дисциплина? Спешу вас успокоить — скорее всего, речь идет о самоуправлении. Однако сомнения остаются — все дело в том, как этот тезис понимать. Боюсь, что разные люди его поймут по-разному, а что может быть потом — нам ли с вами этого не знать?

И все же самый главный вопрос для аграрной страны — это вопрос о земле. Вот соображения Стаховича на сей счет:

«Я стою не только за то, чтобы земельная площадь крестьянского землевладения была увеличена, но, помня о необходимости подъема культуры, чтобы эту землю крестьяне получили бы в свою собственность… Непременно в собственность, а не во временное пользование, потому что в мире мы не знаем иного, более сильного двигателя культуры, чем собственность».

Можно согласиться, если речь идет о культуре земледелия или, к примеру, об интеллектуальной собственности — имеются в виду произведения художников, поэтов, труды ученых… Если же это утверждение понимать гораздо шире, то убеждаешься в ином — там, где преобладает частная собственность на средства производства, увы, в погоне за прибылью нередко забывают не только о культуре. И тогда кто-то снова захочет повернуть колесо истории.

Пора бы уж нам возвратиться к судьбе Киры Алексеевны и ее семьи. Сестра Елена вместе с мужем, Александром Гедлундом, поручиком в отставке, обосновалась в Финляндии, получившей независимость. Кстати, отъезд их был вполне разумным решением, если учесть, что старший Гедлунд состоял членом финляндского сената. Видимо, там же, в Финляндии, после Октябрьского переворота оказались и другие его сыновья — вряд ли у них были намерения проливать кровь в борьбе с большевиками за ставшую им чужой Россию. Чужой Россия стала и для тех представителей аристократической элиты, которые эмигрировали во Францию.

Думаю, все согласятся, что тяжело жить вдали от родины, от милых сердцу городских усадеб и поместий, тех, что остались под Клином или на Орловщине. Но вот на что хотелось бы обратить внимание. Среди парижской клиентуры Евгения Карловича Фаберже, старшего сына основателя знаменитой фирмы, в 30 — 40-х годах были и Кира Алексеевна с мужем, и даже ее незамужняя тетка Маргарита Карловна. Был в этом списке и кое-кто из Мейендорфов, Шидловских, Шереметевых, Щербатовых, Куломзиных, с которыми позже породнилась семья Киры Алексеевны. Надо полагать, не так уж плохи были их дела, если хватало средств воспользоваться услугами известнейшего ювелира. Однако, скорее всего, речь шла не о покупке, а о продаже фамильных драгоценностей. Не исключено также, что обнищавшие аристократы надеялись вернуть себе те вещи, что были отданы на хранение Карлу Фаберже в 1918 году, когда в Петрограде начались грабежи и экспроприации. Говорят, что в сейфах дома ювелира под защитой швейцарской миссии, арендовавшей здание, было спрятано таких вещей на миллионы рублей. Впрочем, не помогли ни швейцарская миссия, ни норвежское посольство — многое было разворовано, но часть ценностей удалось распихать по тайникам, спрятать у доверенных лиц. На возвращение этих ценностей, возможно, и рассчитывали русские аристократы. Среди клиентов Фаберже не было только Левшиных, но о них пойдет особый разговор.

Надежда Дмитриевна Левшина вместе с многочисленной семьей после двух тяжких лет на острове Лемнос добралась до Франции. Жили в предместье Парижа, на отдых выезжали в Ниццу. Там были почти все ее знакомые: Дадиани, Татищевы, Орловы, Шереметевы, Трубецкие, Шаховские. Жизнь постепенно налаживалась, однако тех средств, которые удалось вывезти из России, надолго не хватило. Надо было перестраивать жизнь, искать работу. Надежда вышла замуж за Сергея Шидловского и вместе с ним в поисках лучшей доли отправилась во французскую колонию Марокко.

Младшая из Левшиных, Марина Дмитриевна, также не сидела сложа руки — став сестрой милосердия, вскоре вместе с мужем, графом Шереметевым, последовала за Надеждой. Петр Шереметев к тому времени приобрел специальность агротехника и намеревался использовать свои знания на полях Магриба, имея целью прежде всего обеспечить пропитание семье. Ему казалось, что в Африке, вдали от задыхавшейся от безработицы Европы, он сможет устроить свою жизнь. Да и русские эмигранты-парижане, с бесконечными разговорами о славном прошлом и наивными надеждами на возвращение в Россию, успели изрядно надоесть.

Туда же, в Марокко, перебралась и свекровь Марины Дмитриевны, баронесса Елена Мейендорф, — с этим семейством потомки Киры Алексеевны породнятся позже. Осенью 1924 года баронессе с детьми пришлось срочно покидать Москву — из дома на Воздвиженке, где они жили под охранной грамотой Ленина, их «попросили». Не задержались они и в прибалтийском имении Мейендорфов, в Кумне, там тоже было неспокойно. Вместе с четырьмя малыми детьми Елена Богдановна сначала приехала в Париж, а затем вслед за старшим сыном перебралась в Марокко.

В 20-х годах в Марокко собрались многие персонажи нашего рассказа. Увы, в Париже устроиться удалось не всем. Похоже, эта затея заранее была обречена на неудачу.

Надо признать, что для русских в Северной Африке было обширное поле приложения их сил. С установлением французского протектората над Марокко здесь стали внедряться самые современные технологии обработки земли, выращивания овощей и фруктов. Началось строительство новых предприятий. Муж Марины Дмитриевны работал в это время агентом по продаже сельскохозяйственных машин. Русские занимались бизнесом, открывали рестораны, строили морские порты, искали полезные ископаемые в пустыне. Вот что рассказывала об этом времени дочь Петра Шереметева и Марины Левшиной:

«Устиновка — это поселение, которое было основано русскими эмигрантами недалеко от Рабата. На месте пустырей разбили огороды и посадили апельсиновые рощи. Построили дома в русском стиле. Марокканская прислуга научилась говорить по-русски и величала хозяев „барином“ и „барыней“…»

Но в 1956 году, когда французы ушли, все закончилось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: