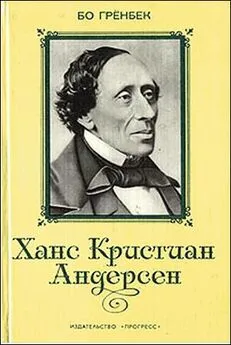

Бо Грёнбек - Ханс Кристиан Андерсен

- Название:Ханс Кристиан Андерсен

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бо Грёнбек - Ханс Кристиан Андерсен краткое содержание

Книга о выдающемся датском писателе Хансе Кристиане Андерсене подготовлена издательством в связи с юбилеем — 175-летием со дня рождения Андерсена, исполняющимся в 1980 году. Сочетая точность изложения и живость прозаического произведения, книга Бо Грёнбека подробно знакомит читателя с жизнью писателя, огромным кругом его друзей и почитателей, с его творческим процессом, реакцией критики на его романы, драматургию, повести и сказки, иными словами — со всем тем, что составляло его жизнь, что сделало его одной из выдающихся личностей Европы.

Ханс Кристиан Андерсен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Другая история не столь известна, а напрасно. Это маленькое чудо под названием «Сердечное горе», где на нескольких страницах даны три незабываемых портрета: вдовы, которая хочет продать акции своего кожевенного завода, ее мопса («сплюснутый нос и жирная спина — вот его внешние приметы», гласит краткая характеристика), а во второй части истории — девочка, которая не смогла посмотреть могилку мопса. Описание девочки дает гениальное представление о жизни детей: их мир ограничен, но события в нем более значительны. Могилка мопса — это сенсация; тот, кто не увидит ее, лишен большого удовольствия, мало того: он или она стоит вне маленького сообщества товарищей. Эта судьба уготована девочке. «Только она одна не видала мопсенькиной могилки! Не видала!.. Вот было горе так горе, великое, сердечное горе, каким бывает горе взрослого».

Андерсен помнил, каково жить в маленьком мире. Он также помнил, каково быть бедным, и не забывал, что изнурительный труд вынуждал его мать искать забвения в бутылке. Воспоминания об этом и более позднее знакомство с рабским существованием простого народа стали материалом истории «Пропащая», где рассказывается трагедия из повседневной жизни бедняков; история словно предвосхищает социальные произведения, достигшие такого расцвета в конце XIX столетия.

Другие новеллы и наброски не внесли столь существенной лепты в мировую известность писателя. Но даже в этих более традиционных рассказах есть красочные фигуры, и комические, и возвышенные, например жеманный генерал в «Сыне привратника», воплощение смехотворного сословного чванства и снобизма, или дерзкая и чуждая сентиментальности Мария Груббе в «Предках птичницы Греты». Лаконичные и ярко нарисованные портреты всегда были сильной стороной творчества Андерсена.

Но какие бы истории ни рассказывал Андерсен, стиль в них был полностью его собственный. Среди сказок немного выделяется «Колокол», потому что сам чудесный колокол недоступен; это абстрактный символ восприятия универсальных духовных сил в природе, того, что Х.К. Эрстед называл «дух в природе». Но манера повествования типична для мастерства Андерсена. Писатель присутствует в каждой строчке, он живет в ситуациях и героях, его восприимчивый ум заметен и в огромном пафосе, и в лукавой иронии. В заключительной картине моря и заката, которую наблюдают с высокой скалы королевич и бедный юноша, заложена громадная сила и красота. Ее экстаз поражает вдвойне на фоне описания горожан в первой части сказки. Ни один читатель не сомневается, что автор думает о жителях города, старых и молодых. Но его критика редко прорывается наружу. Лишь несколько незначительных языковых характеристик позволяют сделать вывод, что люди все-таки не всерьез ищут колокол; они просто хотят чувствовать себя спокойно. О назначенном с помпой «всемирном звонаре» лаконично говорится, что он ежегодно писал по небольшой статейке; «о колоколе же знали не больше прежнего». А конфирмация! «Священник сказал детям теплое слово», и дальше следуют четыре строчки красивой ерунды, которую говорят в подобных случаях, но в таком утонченном пересказе, что словно видишь, как все кивают в знак согласия со священником и переполняются сентиментальными чувствами. Свой скепсис по поводу дешевых фраз автор не высказывает; он только передает, что говорилось. Далее автор тоже лишь пересказывает объяснения трех конфирмантов, но таким красочным языком, что в нем слышны три разных голоса: девушки, для которой бальное платье не менее важно, чем само священнодействие, бедного юноши, которому для конфирмации пришлось взять костюм напрокат, и послушного сына, который хочет оставаться послушным и после конфирмации, «и над этим нечего смеяться, — добавляет автор не подозревающему ничего дурного читателю, чтобы тут же круто повернуть. — А другие все-таки смеялись». Реальность более сурова, чем о ней думают доброжелательные люди.

Андерсен переходил от рассказа к общим наблюдениям, от серьезности к шутке, от поэзии к банальности будней с такой ловкостью и изысканностью, какой после него не добился никто. Он в совершенстве владел родным языком. Он точно знал, какие сильные слова может выдержать лирическое или возвышенное описание, и постиг все секреты коротких словечек, которые так характерны для датского языка и указывают на мнение говорящего или подчеркивают его настроение. Андерсен умел использовать их в нужном месте. Одним-двумя простыми словами он делал человека живым и реальным или разоблачал его во всей его подлости.

У сказок много секретов, и некоторые из них можно разгадать. Но не все. Китайский капельмейстер держал речь, полную самых мудреных китайских слов, чтобы объяснить устройство искусственной птички. С живым соловьем этого проделать было нельзя.

Есть достаточно причин для победного шествия сказок. Многие из них уже названы, но остается еще одна: их универсальная жизненная мудрость. Вероятно, именно она в значительной мере пронесла их нетронутыми через чистилище переводов и обработок. В сказках, правда, нет последовательной и продуманной философии. Немногочисленные общие или абстрактные идеи, которые там встречаются (например, о вере и знании или об отношении поэзии к науке), не оригинальны и едва ли сейчас представляют интерес. Так же редко в какой-либо сказке высказывается ясная и определенная мораль. «Красные башмачки» — одно из немногих исключений, подтверждающих правило. Но все же в пестром разнообразии сказочных событий скрываются мысли о людях, о мире и жизни вообще, которые могут дать пищу для размышлений и современному читателю.

Во-первых, у Андерсена настойчиво повторяется, какие люди достойны уважения, а какие нет. Тот, кто принимает дары жизни с благодарностью и не пытается быть и казаться чем-то большим, чем он есть, всегда описывается с симпатией. Тот, у кого доброе сердце, кто идет по жизни весело и плюет на формальности, в конечном счете одерживает верх над расчетливым человеком. Любящая Герда освободила Кая из холодного дворца разума Снежной королевы, весело поющий соловей оказался сильнее Смерти у постели императора, а Ганс-Чурбан получил принцессу. Напротив, сытый буржуа, который не видит дальше своего носа и самодовольно судит обо всем по своему ограниченному опыту, беспощадно выставляется в сказках на смех прямо или косвенно — ошибиться в оценке невозможно. Ограниченность филистера была для автора хуже чумы.

Во-вторых, сказки содержат очень точные идеи о мироздании и о восприятии и оценке его явлений. Они далеко не всегда выражены непосредственно. Но бросается в глаза, что герои сказок по-разному воспринимают вселенную. Каждая группа существ живет в своем окружении, которое и является для членов этой группы миром. Нет у них и однородного мнения о жизни и о том, что хорошо и что плохо. Такие же различия существуют и между людьми. У девочки со спичками немного общих мыслей с принцессой на горошине, а дети и взрослые живут каждые в своем мире.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: