Анри Рухадзе - События и люди. Издание пятое, исправленное и дополненное.

- Название:События и люди. Издание пятое, исправленное и дополненное.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научтехлитиздат

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93728-151-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анри Рухадзе - События и люди. Издание пятое, исправленное и дополненное. краткое содержание

Книга известного российского физика-теоретика А. А. Рухадзе включает в себя воспоминания, а также публицистические заметки, опубликованные в средствах массовой информации в 1996–2009 гг.

События и люди. Издание пятое, исправленное и дополненное. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После отъезда Я. Б. Зельдовича в город «Энск» теоротдел в ИХФ в течение более чем 20 лет возглавлял А. С. Компанеец, который безгранично был влюблен в Сергея Петровича. И очень жаль, что ему мы не можем предоставить сегодня слово. Но за А. С. Компанейца скажет ученик и продолжатель его дела, заведующий теоретической лабораторией ИХФ Н. М. Кузнецов, которому по роду своей деятельности часто приходилось обращаться к трудам С. П. Дьякова и который так много хорошего слышал о нем от А. С. Компанейца.

— Сергей Петрович — один из тех сравнительно немногих представителей школы Л. Д. Ландау, основные интересы которых были на стыке двух наук — физики взрыва и газовой динамики. Такие ученые имели большой шанс быть вовлеченными в специальные исследования, не подлежащие опубликованию в открытой печати. Сергей Петрович тоже был связан с закрытой тематикой, и его опубликованные работы, о которых мы рассказываем, — лишь часть того, что он успел сделать. И если после нашей статьи найдутся люди, желающие о нем рассказать нечто новое, то статья достигла цели.

Сергей Петрович ушел из жизни очень рано, в начале расцвета творческих сил, успев, однако, оставить яркое фундаментальное научное наследие. Основные опубликованные работы Сергея Петровича, которым исполняется в следующем году 40 лет, посвящены принципиальным вопросам теории структуры и устойчивости ударных волн. Работа Сергея Петровича Дьякова [2] «Об устойчивости ударных волн», безусловно, является классической, не тускнеющей с годами. В ней строгим и изящным методом найдены критерии устойчивости ударной волны относительно искривления ее фронта, определены возможные формы ударной адиабаты, на которой имеются отрезки, удовлетворяющие таким критериям. Эти результаты в последующие годы были подтверждены и уточнены в многочисленных исследованиях, которые ведутся вплоть до настоящего времени (см. обзор [3]). Работа дала искомые ответы и в то же время поставила новые интересные вопросы: наряду с областями устойчивости и неустойчивости была обнаружена загадочная область параметров, в которой начальные малые искривления фронта ударной волны (гофрировочные возмущения) не возрастают, но и не затухают во времени. Каково реальное поведение ударной волны в этой области параметров, устойчива она или нет — ответ на этот вопрос нужно искать, выходя за рамки линейной теории устойчивости. Сергею Петровичу, поставившему эту задачу, не было отпущено судьбой и нескольких месяцев на ее решение. Может быть, поэтому она была решена лишь недавно, спустя более трех десятков лет. Неустойчивость ударной волны согласно критериям С. П. Дьякова соответствует весьма своеобразным формам ударной адиабаты, которые, хотя и не противоречат законам термодинамики, но далеки от типичных. Поэтому результаты С. П. Дьякова воспринимались поначалу главным образом как теоретическое объяснение того, почему ударные волны устойчивы. Однако интерес к проблеме устойчивости ударных волн сильно возрос в 1970-е годы после ряда экспериментальных свидетельств неустойчивости фронта интенсивных ударных волн при ионизации и при некоторых других релаксационных процессах в определенной области параметров. При интерпретации этих явлений классические результаты С. П. Дьякова дали возможность существенно сузить круг неизвестного и отнести наблюдаемые возмущения к проявлению неустойчивости структуры релаксаци онной зоны ударной волны, а не газодинамического разрыва как такового (подробнее см. ниже).

В пионерской работе Сергея Петровича [4] исследована структура ударной волны в двухфазной системе газ+твердые частицы и показано, что концентрация твердых частиц в релаксационной зоне ударной волны меняется не монотонно — проходит через максимум. Этот, казалось бы, чисто академический результат нашел в дальнейшем важное практическое применение в расчетах вероятности воспламенения горючих частиц при ударноволновых воздействиях на запыленные среды. Изучение газовзвесей, особенно с частицами, способными гореть, очень актуально и имеет в наше время все возрастающее прикладное значение в связи с проблемами техники безопасности и охраны окружающей среды. И в этой области науки и техники основополагающие результаты Сергея Петровича служат ориентиром в сложных численных расчетах двухфазных течений конкретных систем. И здесь слово следует предоставить Г. М. Арутюняну, который буквально за несколько месяцев до трагической гибели Сергея Петровича был у него на преддипломной практике и начал работать в этом направлении физики ударных волн.

— О масштабе вклада Сергея Петровича в физику ударныволн в двухфазных средах можно судить по двум примерам из его творческой деятельности, которые приводятся ниже. Значительным вкладом Сергея Петровича Дьякова в гидродинамическую теорию ударных волн является его работа по структуре слабых ударных волн в бинарных газах и взвеси макроскопических частиц (пылинок) в газе, потребовавшая наряду с теплопроводностью и вязкостью, учета также процессов диффузии — термо- и бародиффузии. Эта исключительной сложности задача была корректно сформулирована и аналитически полностью им решена в работе [4]. Здесь с особым блеском проявились его незаурядные физико-математические способности, эрудиция и тонкая интуиция. Наряду с работой [2] она стала основополагающей во всей современной теории устойчивости ударных волн в газах и смесях газов (подробнее см. ниже).

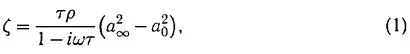

Фундаментальный вклад внес Сергей Петрович в теорию структуры ударных волн в термодинамически неравновесных релаксирующих средах. Известно [1], что вторая вязкость обусловлена нарушением термодинамического равновесия при изменении объема сплошной среды и обычно имеет такой же порядок величины, что и обычная вязкость η . Однако если время релаксации не мало по сравнению с характерным временем изменения объема, то отклонения от термодинамического равновесия велики и диссипация энергии может быть большой. Поскольку диссипация определяется второй вязкостью ζ, значение ζ может оказаться большим. Величина ζ зависит от соотношения между скоростью изменения объема и временем релаксации. В частности, если изменения объема вызваны звуковой волной, то ζ зависит от ее частоты и можно говорить о дисперсии второй вязкости. М. И. Мандельштам и М. А. Леонтович, исследовавшие этот вопрос еще в 1937 г., показали, что [5]

где ρ — плотность среды, ω — частота, i — мнимая единица, a ∞, a 0— скорости звука при частотах столь больших и малых, что релаксационный процесс соответственно «заморожен» и, наоборот, полностью завершился. Из (1) следует, что при процессах настолько медленных, что ωτ << 1,

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: