Александр Мещеряков - Император Мэйдзи и его Япония

- Название:Император Мэйдзи и его Япония

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8062-0306-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Император Мэйдзи и его Япония краткое содержание

Книга известного япониста представляет собой самое полное в отечественной историографии описание правления императора Мэйдзи (1852–1912), которого часто сравнивают с великим преобразователем России – Петром I. И недаром: при Мэйдзи страна, которая стояла в шаге от того, чтобы превратиться в колонию, преобразилась в мощное государство, в полноправного игрока на карте мира. За это время сформировались японская нация и японская культура, которую полюбили во всем мире. А. Н. Мещеряков составил летопись событий, позволивших Японии стать такой, как она есть. За драматической судьбой Мэйдзи стоит увлекательнейшая история его страны.

Книга снабжена богатейшим иллюстративным материалом. Легкость и доступность изложения делают книгу интересной как специалистам, так и всем тем, кто любит Японию.

Император Мэйдзи и его Япония - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дотаций Министерства образования и местных властей не хватало – родители доплачивали за обучение. Однако в реальности платили не все, родители часто несли в школу не деньги, а что-нибудь из съестного: учителя нередко бедствовали.

Поначалу далеко не всех введение начального образования привело в восторг. Многие крестьяне были недовольны тем, что их дети должны ходить в школу, а не помогать родителям в поле. Плата за обучение ложилась дополнительным бременем на тощий крестьянский бюджет. Случались даже серьезные волнения: крестьяне разрушали и жгли школы. Но все-таки подавляющее большинство подданных Мэйдзи полагало: образование – благо.

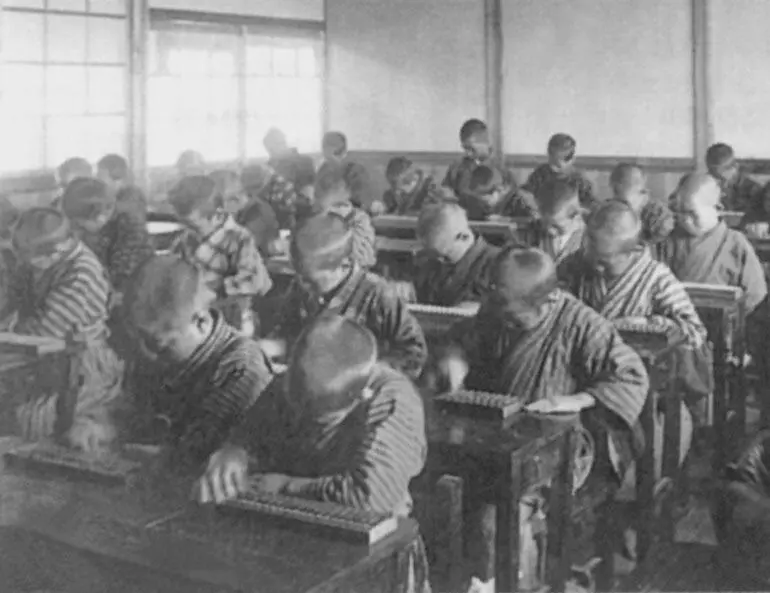

Большинство новых начальных школ являлись наследницами «храмовых школ» – «тэракоя», которые появляются еще в XV веке при буддийских храмах. Школы размещались также в деревенских частных домах. Однако достаточно споро шло и строительство новых школьных зданий.

Японская политическая элита приступала к преобразованиям, имея достаточно надежную основу: весьма грамотное население, значительная часть которого хотела учиться и дальше. В этом отношении правительство Мэйдзи было солидарно с народом, совокупные инвестиции в образование равнялись расходам на оборону. В то время на Западе существовала только одна страна, где расходы на образование превышали оборонный бюджет. Это была Америка. Япония являлась «развивающейся» страной. Обычно в таких странах военный бюджет резко превышает бюджет образовательный. Япония стала исключением, и это был правильный стратегический выбор [94].

В школах новой Японии «настоящих» учебников поначалу не было. В качестве учебных пособий использовали «Приглашение к учению» и «Жизнь на Западе» Фукудзава Юкити, а также переводные книги западных авторов, иные из которых были столь плохи, что вряд ли стоило их переводить. Один из вариантов «Книги для чтения в начальной школе» представлял собой почти дословный перевод американского учебника «Wilson Reader». Это было похоже на курс «америковедения»: японские дети узнавали, что их американские сверстники играют в бейсбол и спят на кроватях. Знания же о жизни в своей стране они получали не в школе, а на улице и дома. В любом случае школа давала такие знания, в овладении которыми родители помочь детям не могли. Школа создавала «информационную солидарность» между поколением школьников, но она же создавала информационный и культурный разрыв между детьми и родителями. Если родители и ходили в свое время в «храмовую школу», то учили их там совсем другому.

Упражнение в письме

Не только многие учебники были европейскими. Теперь во всех школах сидели не на циновках, а за партами, девочки учились вместе с мальчиками. Уже одно это приучало воспитанников совсем к другому образу жизни [95].

Бумага была дорога, но японцы никогда не жили слишком богато – они привыкли к экономии, привыкли приспосабливаться и делать вещи долгосрочного пользования. В эту пору в школах часто писали на специальных дощечках из глинистого сланца с помощью стержня из высушенной глины, вставленного в металлическую трубочку. Затем вместо тяжелых и неудобных дощечек стали использовать и «вечную бумагу» – лист покрытого лаком картона, с которого легко стирались написанные тушью иероглифы.

Помимо чисто образовательных целей, перед школой стояли и другие задачи – государственной важности. Как уже неоднократно говорилось, правящая элита была озабочена конструированием японской нации. Одним из основных условий этого является создание общего для всего народа фонда знаний и памяти – все люди в стране должны уметь разговаривать на одном и том же языке, знать одни и те же факты, разделять одни и те же ценности.

Школьный класс

Несмотря на видимую простому глазу европеизацию, школа, естественно, оказалась все равно японской. Для заучивания азбуки учителя использовали стихотворение, которое приписывается буддийскому монаху Кукаю (774–835). В этом стихотворении встречаются все знаки японского алфавита. В переводе Н. И. Конрада стихотворение звучит так:

Красота сияет. Миг —

И увяла вся.

В нашем мире что, скажи,

Пребывает ввек?

Грани мира суеты

Ныне перейдя,

Брось пустые видеть сны

И пьянеть от них.

В этом стихотворении, которое каждый школьник был обязан затвердить наизусть, заключена непреходящая и горькая мудрость: все имеет свой конец, и с этим нужно смириться с самого начала. Прекрасное прекрасно именно потому, что оно проходит мгновенно. Школьники учились посюстороннему европейскому прагматизму, но не забывали и об относительности своего собственного земного бытия. Еще в школе японцы получали надежную прививку против чрезмерной улыбчивости и оптимизма.

Все иностранцы отмечали, что школьное дело поставлено в Японии очень хорошо. Но здания школ использовались не только для обучения детей. Школа была государственным учреждением, которое служило и для собраний взрослых. Например, именно в школах они могли знакомиться с правительственными указами. Чиновник зачитывал жителям очередное распоряжение властей, толковал его, после чего каждый прикладывал свою печать к ведомости. После этого никто не мог сказать, что он «не знал» об указе. В других случаях текст указа пускался вкруговую по домам. Но и здесь приложение печати было обязательным, хотя далеко не всегда смысл распоряжения оказывался понятен. Не все были грамотны, к тому же правительственные указы писались чрезвычайно трудным для понимания языком. Существовали и доски правительственных объявлений. Власти исходили из расчета – одна доска на 80 домов. Так подданные Мэйдзи узнавали о том, чего он хочет от них.

В токугавской Японии существовала весьма развитая по средневековым стандартам транспортная система. Сеть дорог и почтовых дворов покрывала страну. Однако колесный транспорт был запрещен, лошадей не хватало, из опасения мятежей сёгунат препятствовал строительству мостов, и переправы через реки превращались в мучение, дороги были по той же причине узкими. Почтовые дворы обслуживали крестьяне, мобилизованные по трудовой повинности, и они совершенно не были заинтересованы в том, чтобы пропускная способность дорог увеличилась. То, что считалось хорошим для прежних времен, оказалось полностью непригодным для новой Японии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: