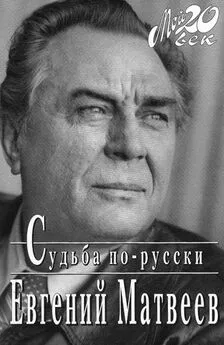

Евгений Матвеев - Судьба по-русски

- Название:Судьба по-русски

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-264-00126-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Матвеев - Судьба по-русски краткое содержание

В заглавии своих воспоминаний знаменитый актер и кинорежиссер, народный артист СССР Евгений Семенович Матвеев соединил названия двух его известных фильмов — `Судьба` и `Любить по — русски`. Это символично, ибо и судьба, и любовь, и помыслы, и чувства Евгения Семеновича неотделимы от России. Ее он защищал в годы Великой Отечественной, ей посвятил свою жизнь, ей служит его искусство. Любовь к России, к Родине — это и есть судьба Евгения Матвеева. И другой судьбы он себе не желал и не желает.

Судьба по-русски - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Долго работать на таком пределе физических и эмоциональных возможностей я бы не смог. Спасибо Вере Павловне Редлих — в 1948 году она повторила свое приглашение работать в их театре.

Страху я испытал, пожалуй, больше, чем два года назад, в 46-м: ведь своим неистовым исполнением ролей в Тюмени я не приблизил себя к уровню «Красного факела», а… отдалил.

И вот наша первая встреча. Вера Павловна, понимая мои чувства, сразу постаралась успокоить меня простотой общения, доверительным тоном. И я, покоренный ее чуткостью, обаянием, проникся к ней доверием.

— Как устроились? — осторожно, с какой-то грустинкой спросила она.

— Спасибо, хорошо…

— Электроплитку принесли, раскладушку поставили?

— Да, да! Все нормально, — старался я увести ее от этих бытовых хлопот. — Я солдат…

— Вы-то да… А мама, жена, восьмимесячная крошка?..

Дело в том, что мою семью (у нас с Лидой уже родилась Светлана, да и мою маму мы взяли к себе) поместили на временное проживание в театре, в рабочем кабинете Веры Павловны.

Позже я мог не раз видеть, каким человеческим теплом согревала она всех, кто работал в театре. Как больно на ее лице отражалось чье-то невнимание к кому-то: «Как же так?!», «Как же так можно?!» — вырывались тихие, почти со стоном фразы.

Самым страшным наказанием — и не только для меня, для всех — было читать в ее глазах, что ей стыдно за тебя… Совестливость была тогда главной силой, стержнем творческой и обычной жизни в театре. Удивительная доброжелательность, взаимоуважение и помощь друг другу были нормой отношений в коллективе.

Почтительное отношение молодежи к мастерам старшего поколения — С.С.Бирюкову, Н.П.Северову, А.П.Аржанову, Н.Ф.Михайлову, К.Г.Гончаровой, Н.М.Коростыневу, Е.Г.Агароновой — отзывалось и с их стороны отеческим вниманием и заботой о нас, молодых. Как достигала Вера Павловна, извините за высокий стиль, такой благоговейности, трепетно-творческой атмосферы в труппе? До сих пор диву даюсь…

За три сезона работы в «Красном факеле» я не могу припомнить проявления того, что называется «премьерством», интриганством, карьеризмом, завистничеством… Думаю, именно порядочность, справедливость, высокая культура, подлинная интеллигентность руководителя, его авторитет — душа театра.

Все работали. Все! Работали беспрерывно и много. Играли большие и маленькие роли. А иногда и не играли, а только репетировали, искали, экспериментировали… Молодые актеры, выступая в массовых сценах, относились к созданию даже незначительных образов, характеров творчески, азартно… Результаты часто были поразительными: юные актрисы Валя Девятова, Лида Морозкина, актер Володя Эйдельман делом доказывали, что «нет маленьких ролей».

Как дорожили мы, молодые актеры, одобрением Веры Павловны! Причем она никогда не расточала похвалы, не задабривала артиста восторгами и комплиментами — она, удовлетворенная работой, словно светилась…

— Вере Павловне понравилась твоя работа? — спросил я как-то у Вали Девятовой.

— Кажется, да.

— Почему так думаешь?

— Понимаешь, она чуть улыбнулась, потерла лоб платочком и сказала: «Правильно, Валечка, правильно!..»

Моей первой ролью был Виктор в пьесе В.Ромашова «Великая сила». Ставила спектакль Вера Павловна Редлих. Я часто видел ее лоб, покрывавшийся испариной, и как потирала она его платочком, но… не улыбалась. Сколько душевного такта было в этом изумительно красивом человеке: ни единого обидного слова, ни единого намека на то, что могло ранить (о, наше больное актерское самолюбие!) или «захлопнуть форточку» доверия…

Однажды после огорчительной по моей вине репетиции Мария Мироновна Халатова (легендарная на периферии актриса — «старуха», фантастической детской непосредственности и обаяния) пригласила меня к себе домой (она тоже жила при театре) почаевничать.

— Ты, видать, за войну застоялся… Как артист, я имею в виду. Несет тебя куда-то, несет… Зауздаться тебе надо. Позорче приглядись к тому, как Вера Павловна трубочки в тебя расставляет: одну побольше, другую поменьше, одну прямо, другую — чуть вбок… Это чтоб ты, когда все выстроится, в эти трубочки свою кровь запустил. Вот! А ты зазря, куда попало кровушку разбрызгиваешь… Мимо цели! — отхлебнула из блюдечка чай, рассмеялась и добавила: — Было бы мне не восемьдесят — сейчас бы в пляс пошла, молодая озорницей была…

Это Вера Павловна устами Марии Мироновны преподала мне урок. И сколько потом было такого умного, тонкого обучения мастерству актера.

Вера Павловна подружила меня с изумительно преданным делу театра человеком — Владимиром Карловичем Дени. Режиссер-педагог, глубоко знавший историю русской классической литературы, культуру художественного слова, он снабжал меня книгами, учебниками, многие из которых были из домашней библиотеки Веры Павловны.

Она учила меня целенаправленному, целесообразному использованию природной энергии. Каждый спектакль, каждая роль — Николай в пьесе А.Крона «Кандидат партии», Роксмит в инсценировке романа Ч.Диккенса «Наш общий друг», Марков в пьесе В.Собко «За вторым фронтом» — были для меня настоящей школой сдержанности, внутренней сосредоточенности на действии. Она воспитывала во мне артиста думающего.

Позже я понял еще одну тонкость ее педагогических приемов: чтобы не заглушить, не засушить рвущуюся из меня жажду открыто-эмоционального выражения натуры персонажа, Вера Павловна отдавала меня в руки яркого и талантливого режиссера Э.М.Бейбутова… Энвер Меджидович был из тех постановщиков, которые предпочитали в своем искусстве страсть, взрывчатость, буйство сценических красок.

Спектакль «Вей, ветерок» по Я.Райнису имел шумный успех у зрителя. Мне казалась, что я в роли Улдиса не хожу по сцене, а летаю. Летаю, окрыленный и безудержно страстным строем спектакля, и темпераментом исполнителей.

— Женечка, — обратилась ко мне Вера Павловна после пятого или шестого представления «Ветерка». — Ваша легкая возбудимость — не ваша заслуга, это дар… Не эксплуатируйте природу так варварски… Оставьте и зрителям что-то угадать, домыслить… Для этого нужна воля артиста… Воля!

Летом 1951 года «Красный факел» гастролировал в Ленинграде. Проблемы «организации» зрителя не было, все залы наполнялись до предела — такова была слава театра.

Я играл в «Кандидате партии», «Вей, ветерке». Очевидно, мои работы в этих спектаклях не остались незамеченными, так как поступили приглашения от Г.А.Товстоногова в театр имени Ленинского комсомола, от К.В.Скоробогатова — в Академический театр драмы имени Пушкина, от М.И.Царева — в Малый театр (об этом я расскажу в следующей главе)…

— Вера Павловна, что делать? — Я задал этот вопрос не ради приличия, а оттого, что велико было чувство благодарности ей за участие в моей жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Синтезов - Судьба Еросы из «Клана Печора» [SelfPub, 16+]](/books/1086718/evgenij-sintezov-sudba-erosy-iz-klana-pechora-s.webp)