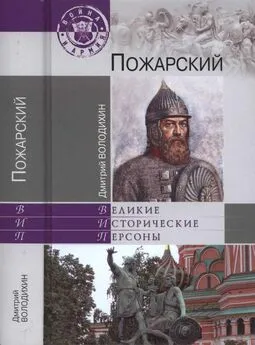

Дмитрий Володихин - Пожарский

- Название:Пожарский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2012

- ISBN:978-5-9533-6403-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Володихин - Пожарский краткое содержание

Великая Смута начала XVII века высушила русское море и позволила взглянуть, что там, на самом дне его. Какие типы человеческие обитают у самого основания. Какая истина содержится в их словах и действиях. И, слава Богу, там, в слоях, на которых держится всё остальное, были особенные личности. Такие персоны одним своим существованием придают недюжинную прочность всему народу, всей цивилизации. Это… живые камни. Невиданно твердые, тяжелые, стойкие ко всяким испытаниям, не поддающиеся соблазнам. Стихии — то беспощадное пламя, а то кипящая мятежным буйством вода — бьют в них, надеясь сокрушить, но отступают, обессиленные. Они прозрачны, как горный хрусталь. Они верны своему слову, они крепко веруют, они не умеют изменять. Либо верность, либо смерть. Таков был князь Дмитрий Пожарский.

Пожарский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И. Е. Забелин, в укор Костомарову, перечислил воинские заслуги Пожарского — к исходу 1611 года уже солидные. Странно, что Костомаров не придал им значения. Впрочем, тенденция этого историка, украинофильская, оппозиционная к русскому государственничеству, создавала в глазах его особые фильтры. Забелин же указывал попросту на народное чутьё: Минин «со товарищи» искали бескорыстного стояльца за землю и веру; в Пожарском они его нашли: «Не нужно особенно зорких глаз, чтобы рассмотреть, чем именно были всегда исполнены побуждения Пожарского. Не за личные цели он стоял и не целям какой-либо партии он служил; он стоял за общее земское дело и служил ему чисто, прямо и честно. Вот эти-то обыкновенные его дела и действия и придали его личности необыкновенное для того времени значение, которое было хорошо понято в Нижнем и там же обозначено желанием найти воеводу, который бы «в измене не явился», который бы не припадал на всякие стороны, смотря, где выгоднее для чести или для корысти…» [126] Забелин И. Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М., 1999. С. 87.

Любопытные подробности переговоров приметил и подчеркнул Р. Г. Скрынников: «Когда в усадьбу явились нижегородские послы, князь Дмитрий не дал им определенного ответа. Послы уехали ни с чем. Впоследствии князь Дмитрий, вспоминая былое, любил говорить, что его к великому делу «вся земля сильно приневолила», а если бы был тогда кто-нибудь из «столпов» вроде боярина Василия Голицына, его бы все держались, а он, князь Дмитрий, мимо боярина за такое дело не принялся бы. Слова насчет боярина служили простой отговоркой. Василий Голицын находился в плену, а прочие «столпы» сидели с поляками в Кремле. Нижний Новгород присылал послов «многажды», прежде чем стольник согласился принять приглашение. Князь Дмитрий не мог нарушить этикет и дать согласие при первом же свидании. Еще больше, чем этикет, его беспокоило собственное нездоровье. А кроме того, до Мугреева уже дошли вести о «непослушании» нижегородцев своим воеводам, и князь Дмитрий желал заранее определить свои будущие взаимоотношения с посадским миром. Кузьме Минину пришлось лично отправиться в Мугреево, чтобы рассеять опасения стольника. Оба были воодушевлены одними и теми же стремлениями и чувствами и потому вскоре нашли общий язык». [127] Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский. М., 2007. С. 215.

Эту ссылку на князя Василия Голицына много раз припоминали Дмитрию Михайловичу историки недоброжелательные. Дескать, случайный человек, отлично чувствовавший свою случайность. Нет достаточной воли для великих дел, хотел бы быть подчиненным… Напротив, те биографы Пожарского, кто писал о нем с любовью, отмечали его слова про Голицына как свидетельство большой скромности характера. Мол, не возносился, не высокомерничал, просто делал дело. Скрынников вот говорит о соблюдении «этикета»…

Но следует внимательнее вглядеться в слова Пожарского. Их содержание — совершенно иное.

Они прозвучали позднее — в переговорах с представителями Новгорода Великого, когда ополчение уже выросло в серьезную силу. [128] Акты Археографической экспедиции. Т. II. СПб., 1836. № 210. Смирнов И. И. Восстание Болотникова 1606–1607. М., 1951 С. 222–227; Антонов A.B. К начальной истории Нижегородского ополчения // Русский дипломатарий. Вып. 6. М., 2000. С. 200–211.

Однако суть их касается первых шагов Пожарского на земском воеводстве. Дмитрий Михайлович — военный человек. Он не кисейная барышня. Он понимает, что на этикетные расшаркивания времени нет. Он знает: ему вести людей на смерть. А при их непослушании, возможно, самому придется принять смерть от них или из-за них. Он выясняет, с кем имеет дело, и четко обрисовывает, кто таков он сам. Князь В. В. Голицын, как уже говорилось, с большой долей вероятности стоял у истоков земского освободительного движения. Голицын, да и его семейство, очевидно, играли когда-то роль не меньшую, чем Ляпунов. Так вот, Пожарский мог сообщить земцам: «Связь с Голицыными утеряна, я не представляю их». Кроме того, князь пожалел, что для командования войском нет сейчас достойного аристократа. Еще бы не пожалеть! Голицыну повиновались бы намного легче, нежели Пожарскому! Голицын — с самого верха «пирамиды» знатных русских людей! Дмитрий Михайлович предвидел: ему, происходящему из второстепенного рода, придется делать дело в атмосфере постоянного несогласия с его старшинством. Да будут ли его слушаться?

Итак, Пожарский изложил свои сомнения лично Минину. Тот ответил, быть может, примерно так: «Знали бы, где есть кто-нибудь лучше, пошли бы туда. Но лучше никого нет. Надо впрягаться, господин мой Дмитрий Михайлович». И князь — впрягся.

По меткому выражению в одном историческом памятнике того времени, Минин «…собра полки многия и военачалника, изкусна во бранех, князя Дмитрея Михайловича Пожарсково над всеми быти совосприподоби» [129] Хронограф 1617 года // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII веков. М., 1987. С. 354.

.

Как знать, не увидел ли Пожарский какой-то добрый знак в том, что Минин приходился ему тезкой по первому крестильному имени? Оба — Козьмы. Не сам ли Господь способствует их сближению?

В годы Смуты нижегородцы жили иначе, нежели большая часть России. Важно понимать: их край сохранил свободу от чужеземного владычества и не поддался на уговоры «тушинцев». Порой волю Нижегородчины приходилось отстаивать вооруженной рукой. И тамошние жители хотели бы взять себе в воеводы не только «прямого» человека, но еще и полководца, овеянного лаврами побед.

При Василии Шуйском нижегородцы хранили верность государю. Дворяне из Нижнего и Арзамаса под командой боярина Ф. И. Шереметева подавляли мятеж в Астрахани, били «воровских казаков» в Царицыне. Затем войска Шереметева вызвали к Нижнему, а оттуда им велели идти к Москве — на спасение от Лжедмитрия II. Под Чебоксарами 22 декабря 1608 года они разбивают большой отряд «тушинцев». Чуть раньше нижегородцы во главе с воеводой A.C. Алябьевым громят «воровские» отряды балахонцев и суздальцев, освобождают Балахну, разносят еще два вражеских отряда у села Ворсма и у села Павлово. Весь край остается под властью государя Василия Ивановича. В 1609 году нижегородцы успешно наступают: берут Муром, Владимир, Касимов, Арзамас, бьют и бьют «тушинцев» [130] Смирнов И. И. Восстание Болотникова 1606–1607. М., 1951 С. 222–227; Антонов A.B. К начальной истории Нижегородского ополчения // Русский дипломатарий. Вып. 6. М., 2000. С. 200–211.

. Наряду с армией князя М. В. Скопина-Шуйского полки, прибывшие к Москве с Поволжья, стали ее освободителями от натиска Лжедмитрия II. Нижний не целовал креста «ворам» и тем гордился. Здесь «прямили» последнему законному государю, отвергая Тушинского самозванца. Здесь недолго держались присяге Владиславу, и как только выяснилось, что Сигизмунд III сам желает сделаться царем, восстали против поляков [131] Любомиров П. Г. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611–1613 гг., М., 1939. С. 42–42.

. Здесь быстро примкнули к делу Ляпунова и призвали к тому же соседей-вологжан. [132] Акты Археографической экспедиции. Т. II. СПб., 1836. № 175.

В этом смысле Пожарский оказался духовно родственен всему нижегородскому обществу: и он не уклонялся в кривизну, и он не боялся поляков.

Интервал:

Закладка: